キャブレターの同調が狂うとどうなる?エンジン不具合や調整方法を解説

近年のバイクはインジェクションが主流になっている中で、キャブレターを搭載したバイクもファンの間では人気ですが、キャブレター車で忘れてはならないのがキャブレター同調です。

複数の気筒からなるエンジンが搭載されているバイクは定期的な同調が必要となり、同調が狂うとバイクに様々な問題が起こります。

本記事では、バイクのキャブレター同調が狂ったときの症状や同調方法について解説します。

結論として、キャブレターの各スロットルバルブがずれ、燃料バランスが崩れているとエンジン周りの不具合が起こってしまうのです。

キャブレター車とインジェクション車との違いについても説明していきますので、この記事を参考にキャブ車の特徴や重要性を理解し、不具合があった場合に、適切な対応をしていただけたらと思います。

キャブレターやインジェクションは、どちらもエンジンに接続されており、ガソリンと空気を適量混ぜ合わせてエンジンに送り込む「燃料供給装置」を指します。

エンジンは燃料であるガソリンと空気をそれぞれ最適な量で混ぜ合わせて燃焼させることでパワーを出しますが、この作業をアナログで燃料を制御しながら行うのがキャブレターです。また、O2センサーや水温センサーで検知しながら、デジタルで燃料を制御しながら行うのがインジェクションです。

バイクにおけるキャブレター車とインジェクション車の特徴やそれぞれのメリット・デメリットを詳しく説明していきますので、違いを把握しておきましょう。

キャブレターを搭載しているバイクをキャブレター車といいます。

エンジンはガソリンと空気を混ぜて燃焼させますが、ガソリンが液体のままでは燃えづらいため、ガソリンを霧状にする必要があり、キャブレターはガソリンを液体から霧状にし、空気と混ぜ合わせた混合気を作る役割を担っているのです。

インジェクション車と比較して、燃料と空気の混ざり具合を状況に応じて変化させることが出来ないという構造があるため、排気ガス規制が厳しくなってきている背景から、年々キャブレター車は少なくなり、現在国内で販売されているバイクは電子制御式のインクジェンション車となっていますが、キャブレター方式のバイクに魅力を感じ、愛用するライダーも多いです。

キャブレター車の主なメリットは以下の5つです。

キャブレターはインジェクション車と比較して、部品点数は多くなりますが、簡単な構造をしているため、メンテナンスしやすく、たとえ故障したとしても部品自体の値段も安いため、インジェクション車と比較して修理代が安く済みます。

また、自分でセッティングできる楽しさがある点や、キャブ車独特のエンジン音を体感できる点も大きなメリットです。

様々な魅力があるキャブレター車ですが、以下のデメリットもあります。

キャブレター車はインジェクション車のようにO2センサーや水温センサーと連携した状態で燃料制御を行っていないため、気圧や外気温、湿度に影響を受けやすく、エンジン不調やエンジンが掛からない原因になる場合が多々あります。

特に冬場では気温が低いことから、燃料の気化性も悪く、空気の密度が高くなるため、エンジンが掛からないことが多々あります。

そのため、冬場のキャブレター車でエンジンをかける際はチョークを引いた状態で燃料を濃い状態で1分程の暖気運転が必要となります。

ガソリンと空気中の酸素の比率が正しいことがエンジンを快調に回すための条件となりますが、コンピュータで自動的に補正してくれるインジェクション車とは違い、キャブレター車はこのような不調が起こりやすいのです。

また、燃焼効率が低く結果として燃費が悪くなります。

現在新車のキャブレターを搭載したバイクは無いため、中古車を探した方が早いでしょう。

1999年に「平成11年度排出ガス規制」が設けられ、排気ガス規制が厳しくなり、燃費が悪く排気ガス規制をクリアしづらいキャブレター車は製造されなくなりました。

ですが、インジェクション車にはない独特な造りから、いまだにキャブ車を好んで乗っているライダーも多いです。

コンピュータによって制御する燃料噴射装置(インジェクション)を搭載しているバイクをインジェクション車と呼びます。

アナログで行うキャブレターに対し、インジェクション車では気圧や気温などの変化に応じて、コンピューターが燃料の噴射量を制御してくれるのです。

電子制御を行うインジェクションは、燃料供給量を適切に制御でき、有害物質の発生を抑えられるので、排気ガス対策として現在のバイクの主流が、インジェクション車となっています。

インジェクション車の主なメリットは以下の5つです。

インジェクション車はメンテナンスをする必要性がほとんどなく、キャブレター車に比べると圧倒的に性能が優れています。

コンピュータ制御してくれるため、燃調が狂うなどのトラブルもほとんどありません。

現行のバイクを購入する場合、インジェクション車となりますが、以下のデメリットがあるので注意しましょう。

コンピューター制御のインジェクション車はキャブレター車と比較して部品点数も多く、かつ部品1つ当たりの単価も電子部品があることから高い傾向があります。そのため、故障が起きた場合、その原因はコンピュータであることがほとんどです。

そのため、自分で整備するのが難しく、メンテナンスしやすいキャブレター車と比べると、修理代が高くなってしまいます。

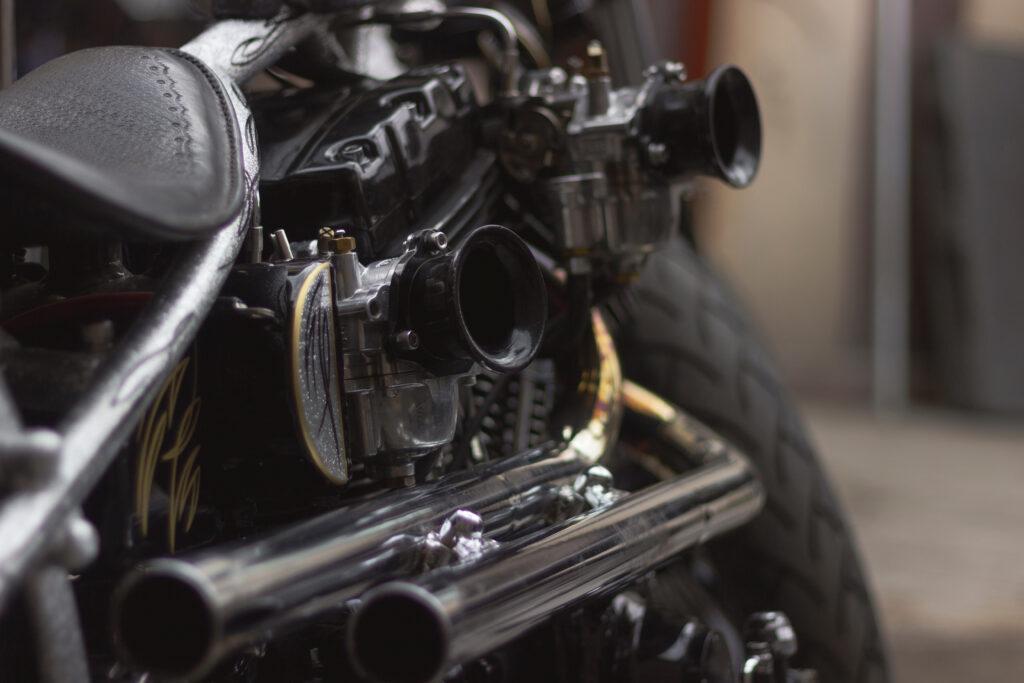

キャブレターには、気筒の数だけスロットルバルブがありますが、各スロットルバルブの開度を調整する作業を「キャブレターの同調の調整」といいます。

2気筒以上のエンジンを気持ちよく走らせるためには、吸入空気量を揃える必要があるのです。

たとえば、4気筒エンジンの場合はキャブレターも4個あり、1個1個が独立しているため、エンジンをしっかり動かすためには、各々を微調整し、動きを揃えます。

エンジンの不調などがあった場合には、スロットルバルブの開度を調整し、燃料の流量を合わせると、それを改善することが可能です。

キャブレターの各スロットルバルブがずれ、各気筒の燃料バランスが崩れている状態を「キャブレター同調が狂う」と表現されます。

なぜキャブレターの同調が狂うのかというと、スロットルバルブの開度がずれることで空気の吸入量が変わり、燃料の供給量も変わってしまうからです。

その結果、各気筒の燃料バランスが崩れてしまい、加速にもたつきが生じたり、アイドリングが安定しないなどの症状が出ます。そのため、このような症状を放置したまま走行することでキャブレターのみでなく、スパークプラグなどの他の部品にも影響が出ることでエンジンに過度な負荷がかかり、それが不調となって現れてしまいます。

キャブレター同調が狂うと、以下のように様々な不具合を誘発する恐れがあるので注意が必要です。

主に低回転時にシリンダー内の燃焼状態に差が生まれ、エンジン周りの不具合が起こります。

それぞれの症状について、詳しく見ていきましょう。

最もよく現れる症状として、アイドリングが不安定になることが挙げられます。

アイドリングが不調のまま放置して走行していると、エンジン性能にも悪影響が出る恐れがあり、エンストを引き起こすこともあるので危険です。

そのため、アイドリングの回転数が不安定だと感じた場合はキャブレター同調がおかしくなっていると疑い、適切な処置を行うのが望ましいです。

アクセルをひねった瞬間、エンジンの回転上昇が鈍い場合は、キャブレター同調が狂っている可能性があります。

同調が狂うと、各シリンダーに入る混合気の量が合わず、その影響で本来の燃焼したいタイミングとは違うタイミングで燃焼してしまう(ノッキング)が発生することで、吹け上がりが悪く回転数が上がらない状態になるのです。

特にアイドリングから低回転域が顕著に現れ、そのまま走るとエンジンに負担がかかってしまう危険性があるので、注意する必要があります。

低回転時にエンジンから異音がしたり違和感があったりする場合も、キャブレター同調不良が原因である可能性があります。

エンジンからの異音は、エンジンオイルやパーツの劣化など様々な原因が考えられますが、そのまま走行すれば上記と同様、エンジンに負荷がかかるため、早めに原因を突き止め対処しなければなりません。

全て同じ開き具合になると、低回転数からの上昇がスムーズになってアイドリングが安定し、滑らかなエンジン音になるでしょう。

バイクのキャブレター同調の方法として、以下の4つがあります。

自分で調整する場合、専門知識や工具が必要だという点を押さえておきましょう。

それぞれの方法について詳しく説明していきます。

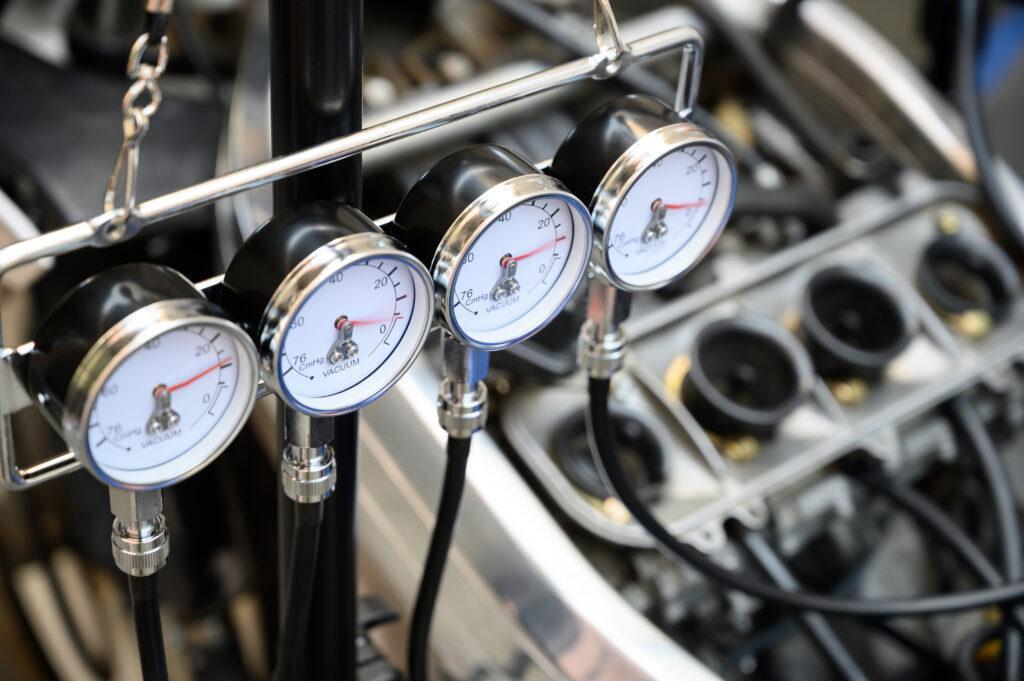

キャブレター同調は、キャブレターの負圧ホルダーにバキュームゲージのホースを繋げ、ネジの開け閉めによってスロットルバルブの開度を調整する方法をとります。

バキュームゲージとは、各シリンダーで発生するエンジンの負圧を測る計測器のことです。

キャブレター同調には他にも、以下の工具が必要になります。

バキュームゲージは4連の場合、10,000円〜20,000円程度と、使う頻度の割には費用がかかるため、キャブレター同調の専門知識や工具がない場合は、難しい作業と言えるでしょう。

前述した通り、バキュームゲージは空気の圧力が下がる度合いをメーターで示すものです。

バキュームゲージの単位は空気圧であるKpaやMpa、水銀を押し上げる圧力であるCmHgで表され、数値はバイクの種類によっても異なります。

各キャブレターの間にある調整ネジによって、値を揃えることで調節していきます。この方法では、全てのキャブレターの調整が可能ですが、特にCV型(負圧可変式)のキャブレターの同調を調節するのに最適です。

同調の作業は時間がかかり、長時間のアイドリングをさせないといけなくなる恐れがあるため、近所迷惑とならないよう注意するほか、オーバーヒート防止のため扇風機などを用意しておくのがおすすめです。

他にも、バキュームゲージを使わずに目視で調整する方法があります。

並んだキャブレターのスロットルバルブを開き具合が同じになるよう目視で確認しながら調節していきます。

ただし、全てきちんと正確に調節するのは難しく、多少バラつきが残る可能性が高いです。

目視で行う方法を発展させ、隙間調整用の工具や決まった太さの金属棒(ピンクリーナーなど)を使って調整することも可能です。

エンジンを切ってスロットルが閉じている状態で、キャブレターのピストンの隙間をゲージを使い全て同じ間隔に揃え、エンジンを始動し調子を確認してください。

この方法は、VM型(ピストンバルブ式)のキャブレターのみ調整可能です。

キャブレター同調を自分で行うのが不安な方や必要な工具がない場合、バイクショップなどに依頼しましょう。

キャブレター同調をショップに依頼する工賃の目安は、気筒数にもよりますが10,000円〜30,000円程度で、長期間放置していた場合などは追加料金がかかる可能性があります。

バイクの種類や車体の状況によっても費用が変わってきますので、事前に見積もりを依頼するのがおすすめです。

キャブレター車の場合、スロットルバルブの開度を一定に調整しなければ、燃料の量が気筒ごとに変化してしまい、アイドリングが不安定になったり、吹け上がりが悪くなったりと、エンジンの不調に繋がります。

このような症状が出た場合は放置せずにキャブレター同調を行うのが望ましいです。

バキュームゲージを使えば自分でも同調を行えますが、作業が不安な方はバイクショップに依頼するのがおすすめです。

キャブレター同調を行うと、全ての気筒で空気と燃料が同じ比率で燃焼が起こり、安定したアイドリングが実現しますので、エンジン不調が現れたら早めに対処しましょう。

また、CV型(負圧可変式)キャブレターの同調の調整をしても吹け上がりが悪いと感じるときは、負圧ダイヤフラムの劣化が考えられます。長期放置車両や10年以上メンテナンスをしていない車両は、同調といっしょにダイヤフラムのゴムに異常がないか点検してみてください。

エンジンの不具合や、走行中の違和感を感じた方は、症状や状態をできる限りメモをとっておき、専門店にご相談ください。

2りんかんでは、国家整備士が法定点検も行っていますので、ぜひご気軽に来店ください。