キャブ車のアイドリング回転数が高い原因と対策|初心者でもできる調整方法と注意点

こんなお悩みはありませんか?

キャブレター式のバイクは、気温や湿度、エンジンの状態などによってアイドリング回転数が変化することがあります。

この記事では、アイドリング回転数が高くなる原因と対処法について、初心者でも理解しやすいよう詳しく解説します。

安心してバイクに乗り続けるために、ぜひ最後までお読みください。

アイドリング回転数が高くなる原因を理解するためには、アイドリングやキャブレターの仕組みを知っておく必要があります。ここでは、アイドリング回転数に影響を与える要素について解説します。

具体的なポイントは以下のとおりです。

アイドリングとは、エンジンが停止せずに、最低限の回転数を維持している状態です。アイドリング中はスロットルバルブがほぼ閉じており、エンジンはわずかな空気と燃料の混合気を燃焼しています。

実はかなり絶妙なバランスによって成り立っている状態で、空気や燃料の供給量が少しでも変化すると回転数が安定しません。多くの場合、アイドリング回転数は800〜1200rpm程度が正常な範囲です。1500rpmよりも下がらない状態が続くようなら、アイドリングの調整が必要と考えて良いでしょう。

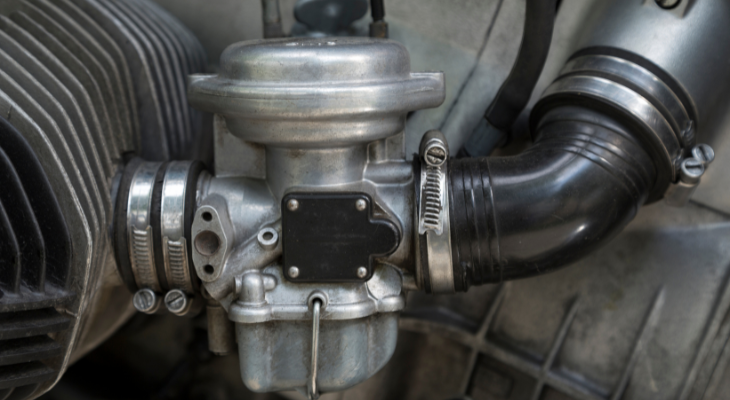

キャブレターとは、エンジンに供給する空気と燃料の混合比を調整する装置のことです。エンジンの吸い込む空気の負圧を利用してガソリンを吸い上げ、霧状にしてエンジンに送り込みます。

キャブレター内部には、スロージェット、ジェットニードル、メインジェットと呼ばれる部品があり、それぞれ異なるスロットル開度やエンジン回転数に対応してガソリンの供給量を調整しています。 アイドリング時は主にパイロットジェット(スロージェット)が活躍し、スロットル開度が大きくなるにつれてジェットニードル、メインジェットへと燃料供給の主役が移り変わっていきます。

アイドリング時を含む低回転域では、吸気負圧が低く燃料の供給が難しいため、非常にデリケートな調整が必要になるのです。

また、バイクに使われる可変べチュリー式のキャブレターには、主に2つの種類があります。

順に特徴を見ていきましょう。

そもそも可変ベンチュリー式 とは?

まず、可変ベンチュリー式とは、吸入空気量を用いてベンチュリーの内径(開口面積)を変化させることが可能なキャブレターです。内径を変化させ、サイズに合わせたガソリン供給を行うというシステムとなっています。

幅広い回転域で最適な混合気を供給できるため、バイクのエンジンに多く採用されていました。

CV型キャブレターは、現代のバイクで広く採用されている構造。以下の様な特徴があります。

・アクセルの動きに応じて開閉するスロットルバタフライがある

・吸気の圧力によって上下に開閉する負圧バルブがある

・エンジンの回転数と負圧に応じて自動的に空気の吸込量を調整する

ライダーの技量に関わらず適切な混合気を供給できるため、扱いやすさと燃費の良さを両立しています。

VM型は、CV型よりダイレクトで精密な燃料供給を可能にする構造です。主な特徴は以下の通りです。

・円柱または角柱状のバルブをスロットルで直接上下させる

・エンジンの要求に応じて燃料供給量を細かく調整できる

・高性能なサードパーティ製キャブレターで採用されることが多い(FCR、TMRなど)

幅広い回転域で最適な混合気を供給できるため、高性能エンジンに適しています。同時に、スロットル操作による細かい調整や気温や湿度によるジェット類の調整が必要なため、ライダーの技量が求められます。

エンジンが正常に動作するためには、空気と燃料を適切な比率で混合することが重要です。この比率は「空燃比」と呼ばれ、エンジンの出力や燃費、排気ガスのクリーンさに大きく影響を与えます。

最適な空燃比(理論空燃比)は、エンジンの種類や運転状況によって異なりますが、一般的には14.7:1程度。空気中の酸素14.7に対して、燃料1の割合です。

ただし、実際の走行条件では、必ずしも理論値通りにはいきません。アイドリング時には、やや濃い混合気(約12:1〜13:1)が必要とされています。

参考として、下記は走行条件別の適切な空燃比の目安です。

インジェクションは、エンジンの回転数や負荷に応じて空燃比を自動的に調整する機能を持っています。しかし、キャブレターは、調整が狂っていたり、部品が劣化したりすると、適切な空燃比が得られません。

空燃比が理想値からずれると、様々な問題が発生します。燃料が多すぎる(濃い)と不完全燃焼を起こし、黒い排気や燃費悪化、アイドリング不安定などの症状が現れます。 反対に、空気が多すぎる(薄い)状態では、エンジンの出力不足や過熱、さらにはデトネーション(プラグによる着火ではなく、温度上昇による混合気の自着火)などのトラブルにつながる可能性があります。

気温の変化は空気の密度に影響を与え、それがアイドリング回転数にも影響を及ぼします。

キャブレター車にとってより厄介なのは、低温時でしょう。著しく始動性が悪くなったり、アイドリングが不安定になることがあります。

空気密度が高いと、吸い込む空気の量が同じでも酸素の供給量が多くなり、混合気が薄くなってしまうのです。低温時には燃料が気化しにくくなることの影響もあり、アイドリング回転数が異様に高くなってしまう原因となります。

逆に、高温時には空気密度が低くなるため、混合気が濃くなる傾向があります。アイドリング回転数が不安定になったり、エンジンの吹け上がりが悪くなったりします。

チョークは、主に冬場の始動時に使用します。一時的に空燃比を変化させ、混合気を濃くするための機構です。

主な機能は以下の通り。

低温時にはただでさえ混合気が薄くなる上、エンジンが冷えているとガソリンが気化しにくいため、始動性が悪化します。そこでチョークを使用して混合気を濃くすることで、エンジンがかかりやすくなるのです。

チョークの調整方法はバイクの種類によって異なりますが、一般的にはハンドル付近にあるレバーまたはノブで操作します。エンジンが温まってきたら、チョークを徐々に戻していくことで、通常の混合気に戻していきます。オートチョーク搭載車の場合には、手動での操作は必要ありません。

高くなってしまいます。暖機が終了しアイドリングが落ち着いたら速やかにチョークを戻してください。チョーク機構の調整不足によってアイドリング回転数が上がりすぎてしまうケースもあるでしょう。

エアクリーナーは、エンジンに吸い込まれる空気をろ過する部品です。エアクリーナーが目詰まりすると空気の流入が制限され、混合気が濃くなりすぎてしまいます。アイドリングが不安定になったり、加速が悪くなったり、最悪の場合エンストにもつながりかねません。

逆に、エアクリーナーを外した状態では、必要以上に空気が流入し、混合気が薄くなります。パワーフィルターやファンネルに交換した際は注意してください。アイドリング回転数が上がったり、吹け上がりの不調などの症状が現れることがあります。

適切なアイドリング回転数を維持することで、エンジンの安定動作や燃費向上、スムーズな発進など、様々なメリットを得ることができます。ここでは、アイドリング回転数を調整するための具体的な方法や注意点について解説します。

キャブレターにはアイドリング回転数を調整するためのねじが設置されており、スロットルストップスクリューと呼ばれます。回転させることでスロットルバルブの開度を微調整できるのですが、キャブレターには多くのねじがあるため、初心者はどれがスロットルストップスクリューなのか迷うかもしれません。

スロットルストップスクリューは通常、キャブレターの側面にあり、マイナスドライバーやプラスドライバーで回せる溝が付いています。指でつまんで回せるよう、大きめのつまみがあるタイプも多いです。見た目の特徴としては、ネジ部が長めにキャブ本体から飛び出しているものを探せば見つけやすいでしょう。

サービスマニュアルが手元にある場合は、位置が記載されているはずですので確認してみてください。

スロットルストップスクリューを使った調整は、以下の手順で行います。エンジンが完全に暖まった状態で行いましょう。

スロットルストップスクリューでのアイドリング回転数調整は、多くの場合一時的な対症療法に過ぎず、根本的な解決にはならないことに注意してください。例えば、キャブレターの汚れや摩耗が原因でアイドリングが不安定な場合、スクリューを調整しても一時的な改善にしかなりません。

スロットルストップスクリューによる調整が有効なケースは、以下のような場合です。

アイドリングの不調が続く場合は別な原因があると判断し、根本的な原因を探るべきでしょう。

ここからは、アイドリング回転数が高すぎる場合に考えられる原因として、主なものを6つご紹介します。ポイントは以下のとおりです。

原因別に対処法も解説しますので、ご自身の愛車の状態と比較してみてください。

アイドリング回転数が高い原因として、意外と見落としがちなのがケーブルの張りすぎによるもの。

スロットルケーブルやチョークケーブルの調整が不適切だと、意図せずスロットルが開いた状態になり、アイドリング回転数が高くなることがあります。

ケーブルの調整方法や注意点について詳しく解説します。

スロットルケーブルには、「遊び」と呼ばれる隙間が必要です。

スロットルケーブルの遊びは、アクセルグリップを軽く回したときに少しだけ抵抗なく動く部分。遊びが少なすぎると、ハンドルを切った時にスロットルワイヤーが引っ張られてしまい、アイドリング回転数が上がってしまうことがあります。スロットルバルブが閉じきれないほど遊びが少なければ、常にアイドリング回転数が高くなってしまいます。

遊びの量は車種によって異なりますが、一般的には2~6mm程度。遊びの調整は、アクセルワイヤーのアジャスターで行います。アジャスターを回すことでワイヤーの長さを調整し、遊びを適切な量に設定します。

スロットルケーブルの遊びを正しく調整するには、以下の手順で行いましょう。

チョークワイヤーは、エンジンが冷えている時に始動を助けるチョーク機構を操作するためのワイヤーです。チョークワイヤーが張りすぎていると、チョークが完全に解除されず、アイドリング回転数が高くなってしまいます。

チョークワイヤーの張り具合は、以下の手順で点検できます。

特に、ワイヤーをキャブレター側に固定しているステーと、ワイヤーのタイコの間に遊びがあることを確認してください。遊びがない場合や、プランジャーが完全に下がらない場合は調整が必要です。

チョークワイヤーの調整は、ガソリンタンクを外して行う必要があります。やや難易度が高いため、自信がない場合はバイクショップに依頼するのが良いでしょう。自分で行う場合は、アジャスターを操作して遊びが2mm程度になるように調整します。

冬場にキャブ車のアイドリング回転数が異常に上がる現象は、多くのライダーが経験する問題です。この現象の原因と対策について詳しく説明します。

冬場にアイドリング回転数が上がる主な原因は、以下の4つが考えられます。

気温が下がると空気の密度が上昇し、エンジンに吸入される酸素量が増加することでアイドリング回転数が高くなります。寒さで燃料が気化しにくいことから始動性が悪化し、チョークを使用する必要があります。チョークの動作が正常なら、エンジンが暖まったらチョークを戻せば問題ないでしょう。

オートチョーク搭載車であれば、チョークが自動的に作動します。オートチョークが効いている間はアイドリング回転数が高くなりますが、エンジンが十分に暖まっても回転が下がらない場合は修理が必要かもしれません。

また、キャブ車でも簡易的な電子制御システムが搭載されていることがあり、外気温に応じてアイドリング回転数を自動調整しているケースも考えられます。

アイドリング回転数の調整は、エンジンが十分に温まった状態で行いましょう。水温計の針が動き始めるまで、少なくとも5分程度は暖機運転をしてください。

調整はスロットルストップスクリューで行います。少しずつ様子を見ながら回していき、回転数が安定するまで待ちましょう。急激な調整は、エンジンに負担をかける可能性があります。

調整後は、必ず試運転を行い、アイドリング回転数が安定しているか、スムーズに発進できるかを確認してください。

エアクリーナーはエンジンに吸い込まれる空気中のゴミや埃を取り除くフィルターの役割を果たしますが、目詰まりを起こすと吸気量が不足し、様々な不具合を引き起こす可能性があります。ここでは、エアクリーナーの点検方法や交換手順、そして関連する部分のチェックポイントについて詳しく解説します。

エアクリーナーボックス内にゴミや汚れが溜まっていると、エンジンに供給される空気の量が不足し、アイドリング回転数が不安定になることがあります。定期的にチェックしましょう。エアクリーナーは、ガソリンタンク下、シート下やサイドカバー内に設置されています。

エアクリーナーボックスの蓋を開けて、エアクリーナーエレメントの状態を確認してください。エレメントのスポンジフィルターが汚れている場合は、エアブローでゴミを吹き飛ばすか、汚れがひどければ交換を行ってください。

エレメントが破損していたり、著しく汚れている場合は交換します。比較的簡単な作業なので、自分で行うのも良いでしょう。注意点として、交換用には必ずエアクリーナー専用のスポンジを使用してください。見た目が似ているからと掃除用のスポンジなどを入れると、確実にバイクの調子が悪くなります。

エアクリーナーボックス内部にもゴミや埃が溜まっていることがあるので、清掃しておきましょう。

純正のエアクリーナーからパワーフィルターに交換している場合、目詰まりの可能性は低いと思われるかもしれません。しかし実は、パワーフィルターのほうがより頻繁にメンテナンスが必要です。

パワーフィルターは純正のエアクリーナーよりも目が粗いため吸気効率が高く、異物を吸い込む勢いも強いです。目詰りしてしまえばパワーフィルターのメリットが損なわれてしまうため、より注意が必要と言えるでしょう。走行環境によっては泥などが詰まり、深刻な吸気不良を起こします。

パワーフィルターの洗浄には、必ず専用のクリーナーとフィルターオイルを使用しましょう。

アイドリングが不安定になる原因として、二次エアの吸入も考えられます。二次エアとは、本来吸い込まれるべきでない空気が、エンジン内部に侵入してしまう現象のことです。

余分な空気によって混合気が薄くなり、どちらかといえばアイドリング回転数が低くなることが多いです。しかし、自動制御によって薄くなった混合機を補填しようとした場合、かえってアイドリング回転数が上昇するケースもあります。

いずれにしても、部品交換などの対策が必要であることに変わりはありません。

インシュレーターラバーは、キャブレターとエンジンを繋ぐゴム製の部品です。長年の使用や熱、振動の影響で、硬化したりヒビ割れたりすることがあります。インシュレーターラバーが劣化すると、そこから二次エアを吸い込んでしまう可能性があります。インテークマニホールドの亀裂や、ガスケットが劣化している場合もあるでしょう。単なる締め付け不足の可能性も考えられます。

インシュレーターの交換は比較的簡単な作業なので、自分で行うこともできるでしょう。ただし、自信がない場合はバイクショップに依頼してください。

二次エアの吸入箇所を特定するには、エンジンをかけた状態で、疑わしい箇所にパーツクリーナーを吹きかける方法が有効です。

インシュレーターラバーの接続部や、キャブレター本体の合わせ面、ヘッドカバーガスケットなどが考えられます。パーツクリーナーを吹きかけてエンジンの回転数が変化すれば、その箇所から二次エアを吸い込んでいる可能性が高いと考えて良いでしょう。

ただし、パーツクリーナーは引火性が高いので、取り扱いには十分注意してください。

二次エアの原因がキャブレター内部の部品の劣化や破損である場合は、部品交換が必要になります。しかし、キャブレター内部の部品交換は、専門的な知識と技術が必要となるため、信頼できるバイクショップに依頼することをおすすめします。

キャブレターは精密な部品で構成されており、わずかな調整の狂いがエンジンの性能に大きな影響を与えます。専門的な知識と技術、専用の工具がないと、正しく部品交換や調整を行えません。また、キャブレター内部の部品は、メーカーや車種によって形状やサイズが異なるため、適合する部品を正確に選定する必要があります。

自分で修理しようとすると、症状を悪化させてしまったり新たな故障につながりかねないため、プロの技術と経験を活用することをおすすめします。

キャブレターの不調は、アイドリング回転数の異常を引き起こす主要な原因の一つです。ここでは、以下の点について詳しく解説します。

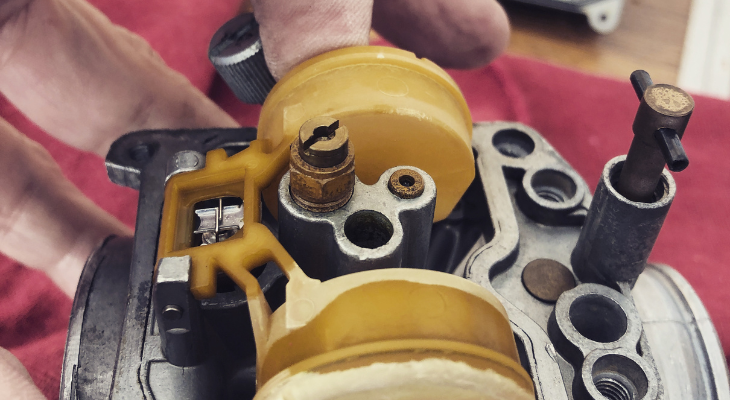

キャブレターには、燃料の濃さを調整するための「ジェット」と呼ばれるパーツが複数入っています。ジェットは小さな穴の開いた金属製の部品で、その穴の大きさによって燃料の流量が決まります。

キャブレターには複数の種類のジェットがあり、それぞれ異なる役割を果たします。

ジェットはとても繊細なパーツのため、パーツのため、ガソリンタンク内のサビや汚れがキャブレターに流れ込み、ジェットの穴を塞ぎ、アイドリングに影響することがあります。

混合気の濃さを調整するためのもう一つの重要な部品が、各種のスクリューで、パイロットスクリュー、エアスクリュー、スロットルストップスクリューなどがあります。

これらのスクリューは、長年の使用やメンテナンス不足によって、先端が摩耗したり、ゴミや汚れが詰まったりすることがあります。スクリューの状態が悪いと調整がうまくいかず、アイドリングが不安定になる原因となります。

キャブレター式のバイクでも、一部の車種ではセンサーやECU(エンジンコントロールユニット)が搭載されており、エンジンの動作を制御しています。センサーやECUに不具合が生じると、アイドリングが不安定になるなど、様々な問題を引き起こす可能性があります。

キャブレター式バイクにも、以下のような電子制御機構が搭載されることがあります。

TPSは、スロットルの開度を検知するセンサーです。アイドリング回転数の制御、点火時期の調整、燃料カットの制御などを行っています。温度センサーは、エンジン冷却水の温度や外気温を検知しオートチョークの制御を行います。

一部のキャブ車ではO2センサーが搭載されており、排気ガス中の酸素濃度を検知して空燃比の最適化を図っています。また、ECCと呼ばれる電子制御キャブレターも一部に存在します。

アイドリング回転数が高すぎることの原因が電子制御機構にある場合、自力で解決することは基本的に難しいでしょう。高度な診断機器や専門知識が必要なため、一般のライダーはバイクショップに依頼しましょう。

アイドリング回転数の異常は、キャブレターや周辺機器の状態に起因することが多く、その原因と対策を正確に理解することが重要です。今回の記事では、アイドリング回転数に影響を与える様々な要素と、その対策方法について詳しく説明しました。

問題の原因が何であれ、適切なメンテナンスと調整を行うことで、エンジンの安定した動作を確保できます。初心者でも実践できる方法から、プロに依頼すべきケースまで、各状況に応じた対処法を理解し、安全で快適なライディングを楽しんでください。

エンジンの不具合や、走行中の違和感を感じた方は、

まずは、どんな症状が発生したか、どんな不具合があるかなどをご相談ください。

2りんかんでは、国家整備士が法定点検も行っていますので、ぜひご気軽にご相談ください。