バイクのキャブレターにおける部品の名称と役割を解説!キャブ車の魅力とは?

以前のバイクには、ガソリンと空気をエンジンに送り込むために「キャブレター」が使われていましたが、インジェクション車が主流となった今では、キャブレター車の取り扱いに不安を感じる方は多いのではないでしょうか。

キャブレター車は簡単な構造からメンテナンスがしやすいとされていますが、パーツの名前や役割を覚えておくと安心です。

本記事では、バイクのキャブレターに使われる部品の名称と働きについて解説します。

キャブレターは燃料と空気を混ぜエンジンに送り込む重要な部分であり、1つひとつの役割を把握しておけば不調が起きた時に原因を突き止めやすいです。

また、キャブレター車の魅力についてもご紹介しますので、中古車の購入を検討している方は、キャブレター車について理解を深めましょう。

そもそもキャブレター(carburetor)は、ガソリンを霧状にして空気と最適な量で混ぜ合わせ、エンジンに送り込む「燃料供給装置」を指します。

以前はキャブレターのバイクが主流でしたが、排気ガス規制が厳しくなったのを背景に、現在国内で販売されているバイクは電子制御のインジェクションを搭載しています。

機構自体が新しいインジェクションは2000年代初頭に主流となり、それ以前の古いバイクには殆ど搭載されておらず、2000年以前の車両を購入するとなるとキャブ車という選択肢の場合が多く見られます。80~90年代の名車と言われる車両の殆どがキャブ車であるのも事実です。

キャブレターの役割は、低速、中速、高速などそれぞれの異なるバイクの走行状況において、エンジンが求める混合気を適切な状態で適切な量を作り、コントロールすることです。

エンジンのシリンダー内部でピストンが下がることで発生する負圧流速を利用し、燃料を吸い込みながら空気と混ぜ合わせます。

液体のままでは燃えにくいガソリンを噴霧状にし、空気と混ぜ合わせ燃焼しやすくした混合気を作り出すことが、キャブレターの大きな役割です。

キャブレターとインジェクションの大きな違いは、混合気の供給をアナログ制御で行なっているか、デジタル制御で行っているか、という点です。

機械式のため燃料の噴射量をあらかじめセッティングした通りにしかコントロールできないキャブレターは、気圧や気温の変化に弱いのが特徴です。市販車両では、許容範囲を大きく取ることで、ある程度の調整で走行できるようにセッティングされています。レースのような高出力が求められる場合においては、その都度セッティングをしなければエンジンのパワーを引き出すことはできません。

それに対して、インジェクションはコンピューター上で気圧や気温、酸素量などを測定し、必要な燃料を正確に噴射します。

そのため、どのような状況下においても安定してエンジンを動かせるうえ、緻密な燃料噴射により有害な排気ガスの削減、燃費の改善も実現しているのです。

バイクの購入を検討している人で、キャブ車とインジェクション車どちらが良いか迷われる方もいるでしょう。

キャブレター車とインジェクション車それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

| バイクの種類 | メリット | デメリット |

| キャブ車 | ・構造が簡単でメンテナンスしやすい

・バッテリー上がりに押しがけでエンジン始動できる ・安価で調整ができる |

・気温や湿度などに影響を受ける

・気温が低い時期は、チョークを引きエンジンが掛かったら温まるまで暖気する ・2~3ヶ月ほど乗らないと、エンジンの掛かりが悪くなったり、最悪かからない事もある |

| インジェクション車 | ・ほとんどメンテナンスがいらない

・エンジン始動が楽 ・気温や湿度、気圧の影響を受けない ・必要以上の燃料を使わないため燃費が良いので環境に優しい |

・交換部品点数が多く修理代が高くなる

・故障の原因を自分で判断するのが難しい ・自分好みのセッティングができない ・バッテリーが弱くなるとエンジンが停止し走行不能になる |

走行性や環境性能に関してはインジェクション車の方が優れており、世界中のバイクがキャブレター車からインジェクション車に移り変わりつつあります。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、選択肢がある今だからこそ自分に合ったバイクを選ぶと良いでしょう。

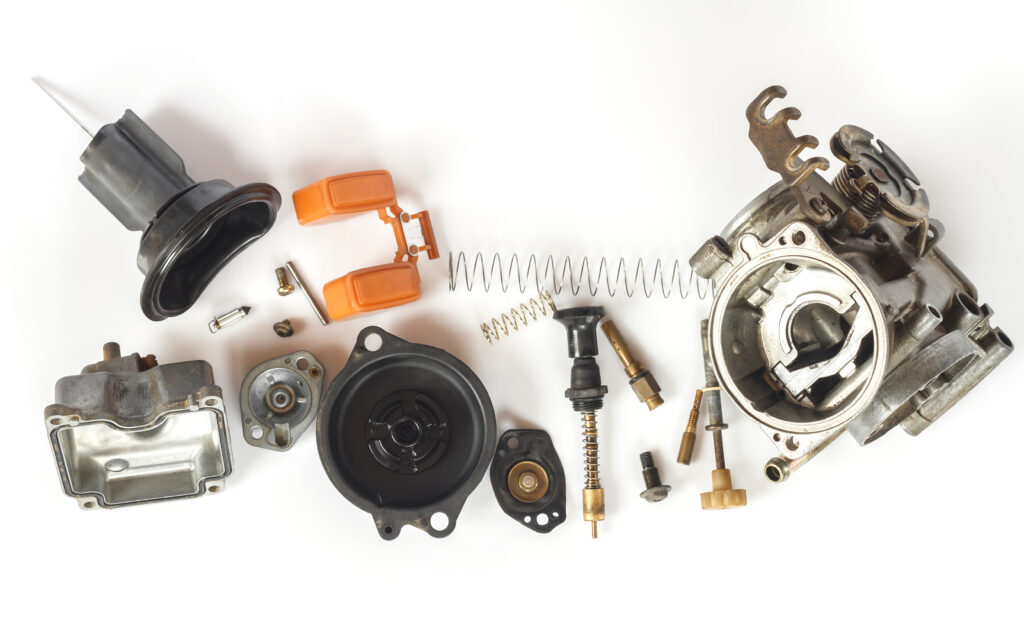

キャブレターは、様々な部品が複雑に組み込まれており、1つひとつ調整して成り立っています。

キャブレターの部品を大きく分けると以下の4つです。

ここでは、各系統の部品の名称や役割を説明していきます。

キャブレター車のメンテナンスを自分で行う場合、ある程度の知識が必要になりますので、詳しく見ていきましょう。

始動系統は、外気温が低い冬季のエンジン始動時に使用する「チョーク」機構を指します。

寒さでエンジンが冷え切っているときはガソリンが気化しにくいため、通常より濃い混合気が必要です。

その際、チョークを引いて濃い混合気を作りエンジン内部に運びます。

チョークは弁タイプや、レバー形状などがあり、どちらも始動の前にチョークを引っ張り、スロットルは閉じた状態のままセルを回してエンジンを始動させます。

フロート系統は、キャブレターに供給されるガソリンを溜め、油面を一定に保ち、安定したガソリンを供給する役割を果たしており、主に

上記3つの部品で構成されています。

油面の高さを油面レベルと言い、油面レベルが高すぎるとガソリンがキャブレーターから溢れ出てしまい、燃焼室に流れ込むこともあります。逆に低すぎると、アクセルを大きく開いたときに燃料の供給が間に合わず、エンジン回転が上がらないといった症状が発生します。

燃料を消費し、油面レベルが低くなるとフロート、そしてフロートバルブが下がってガソリンを流入させ、油面レベルが適正になるとフロートがフロートバルブを押し上げ、流入経路を止めてガソリンが入ってくるのを防いでいるのです。

上記を繰り返し、一定の油面レベルに保つのがフロート系統の役割となっています。

燃料に浮いている「フロート」は、軽いプラスティックのような素材となっており、釣りに使われる浮きのように、油面に応じて上下します。

これがセンサーの役割を果たし、油面レベルが上がると上昇したフロートがフロートバルブを押し上げます。

内部がスプリングになっているフロートバルブは、そのスプリングの力でバルブシートを軽く押し付けるようになっています。

フロート室の油面レベルが下がるとフロートも下がってフロートバルブが開き、ガソリンが入ってきます。

そして、油面が上がればフロートも上がり、フロートバルブが持ち上げられ、栓をする仕組みです。

上記の機構とガソリンが貯まる容器部分になります。ガソリンタンクからの燃料は、フロートチャンバーで一旦貯められてからエンジン内に供給されます。

スロー系統は、低速時やアイドリング時の吸気やガソリン供給をコントロールする系統で、主に以下の部品があります。

スロージェットはスロー系を通る燃料の量を決め、エアスクリューで空気の量を調節し、パイロットスクリューは、そこで作られた混合気の量を調節する、というそれぞれの役割を果たします。

スロージェットは、アイドリング時から低速域(スロットル開度1/4)の燃料供給量を決めるパーツです。

エアブリード孔と言う小さな穴が空いており、そこから入ってくる空気とガソリンを混ぜて混合気を作ります。

スロージェットやパイロットジェットに対して作用するスクリュー(ネジ)タイプの部品をエアスクリューと言います。

一般的に、スクリューを締めると混合気が濃く、緩めると薄くなります。

ただし、キャブレターによっては逆に作用する場合もあるので注意しましょう。

パイロットスクリューは、エアスクリューと似たような働きをする部品ですが、働き方は異なります。

ガソリンと混ざる前の空気量を調整するのが役割のエアスクリューに対し、パイロットスクリューは、空気とガソリンが混ざったあとの、混合気の供給量を調整するのが役割です。

ネジを締めるとシリンダー内での混合比は薄くなり、ネジを緩めるとシリンダー内での混合比が濃くなる仕組みです。

メイン系統は、中・高速、加速等、高出力時の燃料供給を行うもので、以下の部品で構成されています。

アクセル全開付近の燃料の量を決めるのがメインジェットで、固定式ベンチュリーのキャブレターに用いられる燃料制御用の穴の部分を指します。

適正な混合比にするため、燃料の流出量を制御する役割があるのです。

メインジェットには番号が振ってあり、数字が大きければ燃料が濃くなり、逆に小さければ薄くなります。

アクセル中開度付近の燃調を決めるのがジェットニードルで、爪楊枝のような形状の部品となっており、ニードルジェットと呼ばれる穴の部分に刺さっています。

この穴の下部にはメインジェットがあり、アクセル開度に応じてニードルジェットが持ち上げられると、メインジェットの穴の隙間が広がっていき燃料の供給量が増える仕組みです。

ニードルジェットは、ジェットニードルが入る筒の形状をした部品です。

ニードルジェットに刺さったジェットニードルがスロットルに合わせて上下し、メインジェットで調整された燃料をさらに調整します。

エンジンの回転数や出力を大きく左右する最も重要な部品で、バイクでは2種類の構造が採用されています。

ピストンバルブ式キャブレターでは、スロットルにワイヤで直接ピストン型のスロットルバルブがつながっており、スロットルを捻ることで上下に動き、エンジンに供給する混合気の吸入量を制御しています。ジェットニードルはこのバルブと一体で動き、小排気量車両に多く採用されています。

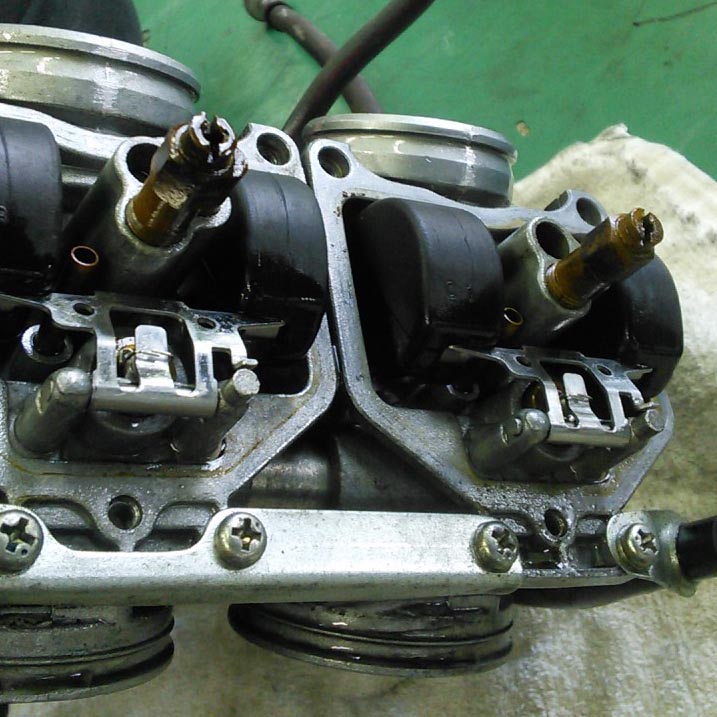

負圧式キャブレターには、スロットルバタフライがスロットルと繋がっており、バタフライの動きでエンジン負圧をコントロールし、スロットルバルブが上下に動く構造となっています。鋭いレスポンスは求められませんが、扱いやすい特徴が有るので中~大排気量のキャブレター車両は、殆どが負圧式キャブレターを採用しています。

キャブレター車はエンジンのコンディションや気圧や気温などの影響を受けやすく、バイクの性能や扱いやすさといった点からみると、キャブレター車よりも現在主流のインジェクション車の方が優れています。

ですが、現在でもキャブレター車に魅力を感じ、旧車を選ぶライダーは多いです。

そこで、インジェクション車にはないキャブレター車の特徴や魅力をご紹介します。

キャブレター車の独特な吸気音に魅力を感じる人が多いです。

電子制御されているインジェクションと比較すると、空気が吸気されているのが実感できるような機械的な音がします。

そして、原理は同じでも、メーカーによってキャブレターの細かな構造が異なるため、運転時に発生する音にはメーカーそれぞれ違う特徴があります。

ライダーによって好みのメーカーが異なり、音を楽しむためにキャブレター車に乗る人もいるのです。

電子制御のインジェクション車の場合、分解したり修理したりすることはほぼ不可能なため、故障した場合は修理に出さなければならず、費用も高額になります。

しかし、キャブレター車の場合、故障したとしても、ある程度の知識があれば自分で分解してメンテナンスしたり、洗浄したりすることができます。

バイクのメンテナンスは、ライダーの醍醐味の1つともされているため、それを好んで選ぶ人も多いです。

気候や環境に合わせて微調整が可能で、シンプルな構造のため、メンテナンスだけでなく自分好みにセッティングすることができる点も魅力です。

燃料を噴き出すジェットと呼ばれるパーツを調整すれば加速度を変更できますし、混合気の濃度を変えるとエンジンの吹き上がりも調節できます。

快適にバイクを走行するためには微調整が必要になりますが、愛車にとってベストな状態を探るのも楽しみの1つとなっているのです。

電子的なインジェクション車と違い、機械を操作しているときに実感できるダイレクト感もキャブレター車の特徴です。

スロットルレスポンスが早く、スロットルの動きに忠実に反応します。

このように、自分自身がバイクを操っているという感覚をダイレクトに感じられる点を魅力に思うライダーが多いです。

性能の面から見ると、キャブレター車はインジェクション車に劣りますが、独特の音や乗り心地、カスタマイズの面白さはキャブレター車の方が上だというライダーは珍しくありません。

正しく理解すれば、キャブレター車で今後も楽しくツーリングできるでしょう。

キャブレターのバイクに興味がある方は、ぜひキャブレターの仕組みやパーツそれぞれの役割を把握し、適切にセッティングやメンテナンスができるようにしておきましょう。