【バイク初心者必見】知らないと危険なタイヤのスリップサインの見方と交換時期

初心者の方にとって、タイヤの管理は難しく感じられるものです。スリップサインは安全走行に直結する重要なサインでありながら、実はよくわからないという方も少なくありません。

この記事では、初心者の方でも迷わず実践できるよう、バイクのスリップサインの見方とタイヤ交換のタイミングについて解説します。この記事を読めば、スリップサインの見方やタイヤ交換時期の判断基準が明確になり、安全にバイクを楽しめるようになります。

スリップサインはタイヤの摩耗限度を示すサインであり、これが露出したら交換が必要です。しかし、交換時期はスリップサインだけで判断するのではなく、走行距離や使用年数、タイヤの状態なども考慮する必要があります。

ぜひこの記事を参考に、タイヤ管理のポイントをつかんで安全にバイクライフを楽しんでください。

バイクタイヤのスリップサインは、タイヤの摩耗状態を簡単に確認できる重要な指標です。理解を深めるために、以下の3つのポイントを押さえましょう。

順に解説していきます。

スリップサインは、タイヤが摩耗して溝の残りの深さが少なくなっていることを知らせるサインです。タイヤの溝の底にある盛り上がった部分をスリップサインと呼び、この盛り上がりが路面と接触するまで摩耗が進むと、タイヤの摩耗具合が限界に達したことを意味します。

タイヤの溝は雨天時の排水性を高める役割を果たしています。タイヤの溝が浅くなるとタイヤの排水性が低下し、スリップしやすくなるため大変危険です。

溝が浅くなると排水性能が低下し、ハイドロプレーニング現象(タイヤと路面の間に水膜ができ、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象)が発生しやすくなります。これは、水深数ミリの路面でも起こりうる危険な現象です。スリップサインは、このような危険な状態になる前にタイヤ交換を促す、重要な役割を担っています。

タイヤの摩耗は、走行距離だけでなく、タイヤの材質や路面状況、運転方法など、さまざまな要因によって影響を受けます。そのため、走行距離だけで交換時期を判断するのではなく、スリップサインの状態を定期的に確認することが重要です。スリップサインはタイヤの溝が規定の深さまで摩耗したことを明確に示すため、誰でも簡単にタイヤの状態を判断できます。

スリップサインの位置は、タイヤの側面にある△マーク(TWI:Tread Wear Indicator / ウェアインジケータ)の延長線上にあります。この△マークは、タイヤ側面のサイドウォールと呼ばれる部分に、周方向に沿って4〜9箇所設置されているのが一般的です。

なぜタイヤ側面に△マークが配置されているかというと、トレッド(接地面)が摩耗していくと溝の中にあるスリップサインが見えづらくなるため、外からでも容易に確認できるようにとの配慮からです。タイヤメーカーや種類によって、△マークのデザインや数は若干異なりますが、基本的な役割は同じです。

複数箇所に配置されている理由は、タイヤが均等に摩耗しているかを確認するためです。もし特定の場所にだけスリップサインが現れている場合は、偏摩耗を起こしている可能性があります。

「△」マークを目印に複数のスリップサインをチェックすることで、タイヤの状態をより正確に把握できます。

道路運送車両の保安基準では、タイヤの溝の深さは0.8mm以上と定められています。溝の深さがこの値を下回ると法律違反となり、スリップサインが露出したタイヤで走行すると、整備不良として罰則の対象となる場合があります。0.8mmという数値はタイヤの最低限の性能を保証するために設定されており、スリップサインはこの基準を知らせる重要なサインなのです。

法定基準は、ライダー本人だけでなく、他の道路利用者全体の安全を守るために定められています。スリップサインが露出したタイヤで走行することは、自身の安全を脅かすだけでなく、周囲の安全も脅かす行為となります。法律を守ることはもちろん、自身と周囲の安全を守るためにも、タイヤの摩耗状態を定期的に確認し、適切な時期に交換しましょう。

スリップサインの確認は、バイクの安全性を保つうえで最も基本的かつ重要な点検項目です。ここでは、スリップサインの正しい見方と、溝の深さを確認する具体的な方法について解説します。

タイヤの点検は、すべてのスリップサインを確認することが基本です。もし1箇所でもスリップサインが露出していれば、タイヤ交換が必要です。

タイヤメーカーは、タイヤの全周に均等に4〜6か所のスリップサインを配置しています。まず、タイヤのサイドウォールにある△マークを探しましょう。△マークは通常、タイヤの外周に沿って等間隔で配置されています。次に、各△マークの延長線上にあるトレッド(接地面)の溝を確認します。バイクを少しずつ動かしながら、すべての位置でチェックしてください。

もし特定の場所にだけスリップサインが現れている場合は、偏摩耗を起こしている可能性があり、タイヤの空気圧不足やアライメント不良などが原因として考えられます。偏摩耗はタイヤの寿命を縮めるだけでなく、走行安定性にも悪影響を及ぼすため、早めに対処しなければなりません。

偏摩耗の有無を確認するため、タイヤの中心部と両端部の状態を比較することも重要です。特にスポーツ走行が多いライダーは、タイヤの片側が極端に摩耗していることがあります。プロのメカニックはタイヤを一周するように順番に確認し、摩耗状態をメモに残すことで、経時変化も把握しています。

タイヤの溝深さをより正確に測定するには、デプスゲージと呼ばれる専用の測定器具を使用します。デプスゲージはタイヤの溝深さを0.1mm単位で測定できるため、より詳細な摩耗状態を把握できます。

使用方法は、デプスゲージの測定端子をタイヤの溝に垂直に挿入し、本体をタイヤの表面に密着させた状態で数値を読み取ります。複数箇所を測定し、最も浅い部分の数値を記録するようにしましょう。

デプスゲージは比較的安価で手に入れることができるため、バイクのメンテナンスを自分で行う場合は、持っておくと便利な工具です。走行距離と併せて記録することで計画的にタイヤ管理ができ、タイヤの寿命を最大限に活用することにもつながります。

スリップサインが露出したタイヤは、本来の性能を発揮できず、重大な事故につながるリスクが高まります。ここでは、以下の3つの危険性について掘り下げていきます。

溝が浅くなったタイヤでは、ブレーキをかけてから停止するまでの距離(制動距離)が長くなります。これは、特に緊急時には重大な問題となります。急な飛び出しや前方の車の急ブレーキなど、咄嗟の状況でブレーキをかける際に制動距離が長くなると、衝突を避けることが難しくなります。また、カーブを曲がる際にも、グリップ力が低下しているため、曲がりきれずに転倒するリスクも高まります。

グリップ力の低下は、特に濡れた路面で顕著に現れます。雨天時には路面とタイヤの間に水膜ができやすくなり、グリップ力がさらに低下します。スリップサインが出たタイヤでは、このような状況でコントロールを失い、スリップや転倒につながる可能性が非常に高くなります。

グリップ力の低下は、運転の安定性にも影響を与えます。高速道路などでの高速走行時には、わずかなグリップ力の低下が車体の不安定さにつながり、重大な事故につながる可能性があります。スリップサインが出たタイヤでの高速走行は、非常に危険な行為であることを認識しておきましょう。

スリップサインが出たタイヤで雨天時に走行すると、ハイドロプレーニング現象が発生するリスクが高まります。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤと路面の間に水の膜ができ、コントロールを失ってしまう現象のことです。この現象が発生するとハンドルやブレーキが効かなくなり、車両の制御が極めて困難になります。

ハイドロプレーニング現象は、タイヤの排水性能が低下することで発生します。タイヤの溝は、路面とタイヤの間に水が入り込むのを防ぎ、グリップ力を維持する役割を果たしていますが、溝が浅くなると排水性能が低下し、水膜が形成されやすくなります。この水膜によって、タイヤが路面から浮き上がった状態になってしまうのです。

スリップサインが露出したタイヤで走行することは、道路交通法違反となります。道路交通法では、車両の安全性を確保するために、様々な基準が定められています。タイヤの溝の深さもその一つであり、スリップサインはこの基準を守るための重要な指標となっています。スリップサインが露出したタイヤで走行した場合、整備不良として違反点数が加算されたり、罰金が科せられたりする可能性があります。

タイヤは消耗品であり、適切な時期に交換することが重要です。ここでは、以下の3つの判断基準について解説します。

溝の深さが0.8mm以下になると法定違反となりますが、実用的な安全マージンを確保するには、2~3mm程度で交換するのが望ましいとされています。2~3mm程度残っていれば、雨天時にも十分な水はけが可能で、制動力や操縦性をまだ維持できるからです。0.8mmまで引っ張るのではなく、2~3mm程度で交換すれば、危険な領域に踏み込む前に快適な走りと安全性を同時に保てます。

4mm時点での交換は、タイヤのライフサイクル全体で見ると、少し早めの交換となるかもしれません。タイヤ交換は決して安価な出費ではありませんが、早めの交換で得られる安全性の向上は、その投資に十分に値するものです。

タイヤの寿命は走行距離のほか、製造年からの経過時間によっても大きく左右されます。ゴムは年数の経過とともに硬化し、柔軟性や弾力が失われていきます。使用状況や年間走行距離に応じた柔軟な交換サイクルを念頭に置き、経年劣化も見逃さないようにすることが大切です。

経年劣化は、紫外線などの影響によって引き起こされます。経年劣化したタイヤは溝の深さが十分に残っていても、柔軟性を失ってグリップ力が低下しているため、交換を検討する必要があります。特に、製造から5年以上経過したタイヤは注意が必要です。タイヤの側面に刻印されている製造年月を確認し、交換時期の目安としましょう。

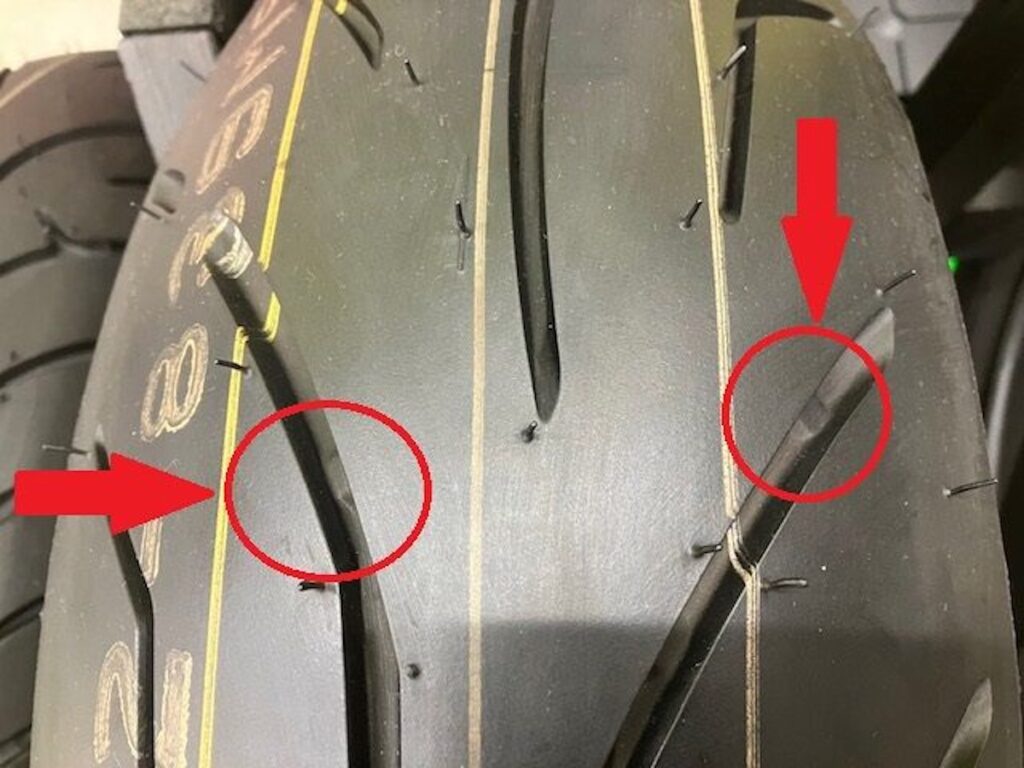

タイヤの交換時期は、スリップサインだけでなく、タイヤの外観からも判断できます。偏摩耗やひび割れ、異物の刺さりなどは、タイヤの性能低下やバーストなどのトラブルに繋がる危険な兆候です。

偏摩耗とは、タイヤの一部が極端に摩耗している状態を指し、空気圧の不適正やホイールバランスの不良などが原因で発生します。例えば、タイヤの中心よりも左右どちらかが極端に摩耗している場合、空気圧の過不足や過積載などが原因として考えられます。

タイヤのひび割れは、ゴムの劣化が進行していることを示し、バーストなどの危険性が高まります。ひび割れが確認された場合は、速やかにタイヤを交換しましょう。タイヤに釘やガラス片などの異物が刺さっている場合も、パンクやバーストの原因となるため、交換が必要です。

日常的な点検は、タイヤのトラブルを未然に防ぎ、安全な走行を維持するために非常に重要です。ここでは、以下の3つのポイントについて詳しく説明します。

これらのポイントを実践することで、タイヤの状態を常に把握し、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

バイクに乗る前には、必ずタイヤを目視で確認する習慣を身につけましょう。これは、タイヤの異常を早期に発見し、トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。

目視確認の際は、タイヤの全周をくまなくチェックし、スリップサインの露出、ひび割れ、異物の刺さり、偏摩耗などがないかを確認します。特に、タイヤとホイールの接合部分(ビード部分)は、ひび割れが発生しやすい箇所なので、念入りに確認してください。

空気圧が低下している場合は、タイヤが潰れたように見えたり、接地面積が広くなったりします。また、異物が刺さっている場合は、タイヤの表面に異物が突き刺さっているのが目視で確認できます。これらの異常を発見した場合は、走行を中止し、適切な対処を行うようにしましょう。

空気圧が不足していると燃費が悪化したり、ハンドリングが悪くなったりするだけでなく、偏摩耗やバーストの原因にもなります。逆に、空気圧が高すぎると乗り心地が悪化したり、グリップ力が低下したりする可能性があります。適正な空気圧を維持することでタイヤの性能を最大限に発揮し、安全な走行を維持することができるのです。

空気圧のチェックは、月に一度、または走行前に行うことをおすすめします。特に気温の変化が大きい時期は空気圧が変動しやすいため、こまめにチェックしましょう。空気圧計をタイヤのバルブに接続し、数値を読み取ります。適正な空気圧は、バイクの取扱説明書や車体のスイングアーム、シート下などに記載されているため、確認してみてください。

空気圧を調整する際は、タイヤが冷えている状態で行うのが基本です。走行直後のタイヤは内部の空気が温まって膨張しているため、正確な数値を測定できません。

異物の刺さりを確認する際には、タイヤの接地面をよく観察します。釘やネジなどが刺さっている場合は、目視で確認できます。また、ガラス片などが刺さっている場合は、光を反射してキラキラと光っていることがあるため、注意深く観察しましょう。もし異物が刺さっているのを発見した場合は、無理に引き抜かずに、専門店で適切な処置を受けるようにしましょう。無理に引き抜くと、空気漏れが大きくなる可能性があります。

タイヤの変形を確認する際には、タイヤの側面やセンター部分をよく観察します。側面が膨らんでいたり、波打っていたりする場合は、内部の構造に損傷がある可能性があります。また、センター部分が左右どちらかに偏って摩耗している場合や、残り溝の深さが不均等の場合は、偏摩耗を起こしている可能性があります。これらの変形を発見した場合は、走行を中止し、専門店で点検を受けるようにしましょう。

正しい保管や適切なメンテナンスによって、タイヤの寿命は大きく変わります。ここでは、保管環境や清掃のポイントを紹介します。

直射日光に含まれる紫外線や湿気が多い場所は、タイヤのゴムを劣化させる原因となります。多湿な場所では、タイヤの内部に水分が浸入し、劣化を促進する可能性があります。直射日光と高温多湿を避けた場所に保管することで、タイヤの劣化を抑え、寿命を延ばすことができるのです。

具体的には、屋内の涼しく、風通しの良い場所に保管するのが理想的です。屋外に保管する場合はカバーをかけるなどして、直射日光や雨水から保護するようにしましょう。

タイヤの清掃は、水と中性洗剤を使って行います。タイヤに付着した泥や油分などを丁寧に落とし、水でしっかりと洗い流します。洗剤が残っているとタイヤのゴムが劣化する可能性があるため、十分に洗い流すことが大切です。清掃後はタオルなどで水分を拭き取り、完全に乾燥させてください。

タイヤの黒さを目立たせるためのタイヤワックスですが、バイクのタイヤに使用することはおすすめできません。側面だけ塗ったつもりでも高速で回転するタイヤの遠心力によりトレッド面に流れ出しスリップする危険性があるためおすすめしません。新品に交換して直ぐのタイヤでスリップをおこすのも製造時の剥離剤やワックスの影響です。

バイクタイヤの選択は、安全性と走行性能に大きく影響します。ここでは、バイクタイヤの選び方と交換時の注意点について、以下の3つのポイントに分けて掘り下げていきます。

車種によって、装着できるタイヤのサイズや種類が異なります。バイクの取扱説明書やタイヤメーカーの適合表などを参考に、自分のバイクに適合するタイヤを選びましょう。サイズが合わないタイヤを装着すると、走行性能に悪影響を及ぼすだけでなく、事故につながる可能性もあります。

また、ライディングスタイルによって重視する性能も異なります。例えば、街乗りがメインであれば耐摩耗性や乗り心地を重視したタイヤを選び、ワインディングロードなどを楽しむ場合はグリップ力やハンドリング性能を重視したタイヤを選ぶと良いでしょう。

価格だけでなく、性能や耐久性、安全性なども考慮することが大切です。安価なタイヤは性能や耐久性が劣る場合があり、結果的に交換頻度が高くなる可能性があります。

バイクのタイヤ交換は、前後同時に行うことをおすすめします。前後で異なる種類のタイヤを装着したり、摩耗状態が大きく異なるタイヤを装着したりすると、バイクの挙動が不安定になる可能性があるからです。

前後タイヤを同時に交換することで、タイヤの性能を最大限に引き出せます。前後で同じ種類のタイヤを装着することで、グリップ力やハンドリング性能などの特性が揃い、バランスの取れた走行が可能になります。また、タイヤの摩耗状態が揃っていることで、タイヤのライフサイクルを最大限に活用できます。

前後タイヤを同時に交換することは、経済的なメリットもあります。別々に交換するよりも、工賃などを抑えることができる場合があります。また、タイヤの性能が揃っていることで、燃費の向上にもつながる可能性があります。

タイヤ交換は、バイクの安全性に直結する重要な作業であるため、信頼できる専門店に依頼することをおすすめします。専門店では、経験豊富なスタッフが適切な工具と技術を用いて、安全かつ確実にタイヤ交換を行います。また、タイヤ交換だけでなく、ホイールバランスの調整やバルブの点検・交換など、タイヤ交換に関連する作業も併せて行ってくれるため、安心して任せられます。

専門店では、タイヤの状態を詳細に点検し、適切な交換時期やメンテナンス方法についてアドバイスを受けることもできます。

バイクに乗る上で、タイヤの状態を常に把握しておくことは非常に重要です。定期的な点検を行い、異常を発見した場合は早めに専門店で点検を受けるようにしましょう。また、タイヤ交換の際には、自分のバイクやライディングスタイルに合ったタイヤを選ぶことも大切です。

タイヤは、バイクの安全走行を支える重要なパーツです。日頃から適切な管理を心がけ、安全で快適なバイクライフを送りましょう。この記事が、皆様のバイクライフの一助となれば幸いです。

2りんかんでは、タイヤ購入時に二輪業界では初の「パンク補償」をお取り扱いしています。

もし走行中にパンクしてしまった場合に、新品タイヤ前後セット代金+交換工賃を補償してくれる※という安心のサービスとなっています。

※チューブタイヤの場合、タイヤチューブ・リムバンドも補償対象 ぜひご検討ください。 https://2rinkan.jp/shop/service/panku-hoshou/