【初心者必見】バイクメンテナンス完全ガイド!基礎知識から実践、トラブル対処法まで

バイク初心者の方なら、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

バイクのメンテナンスは、バイクライフを楽しむ上で欠かせないものです。しかし、間違った知識や方法で行うと、故障や事故の原因になることもあります。

この記事では、7つの基本メンテナンスからプロに任せるべき高度な整備まで、幅広く解説します。適切なメンテナンススケジュールの立て方も紹介するので、愛車を長く安全に乗り続けるためのノウハウが身につきます。メンテナンス初心者でも安心して始められる内容ですので、ぜひ参考にしてみてください。

バイクのメンテナンスは、初心者の方でも十分に取り組める内容が多くあります。ここでは、初心者の方でも安全に行える7つの基本的なメンテナンス項目を紹介します。

それぞれの項目について、具体的な方法や注意点を詳しく見ていきましょう。

洗車はバイクのメンテナンスの基本です。バイクを清潔に保つだけでなく、車体の状態を細かくチェックする絶好の機会となります。頻度は使用状況によって異なりますが、一般的には1ヶ月に1回程度が適切です。ただし、雨天走行後や泥道を走った後は、できるだけ早く洗車するのが良いでしょう。

洗車の基本的な手順は以下の通りです。

水がかかると故障の原因となる電装系統やエアクリーナーボックスには、直接水をかけないよう注意が必要です。チェーンやブレーキディスクには洗剤が残らないよう、しっかりと水で流し切りましょう。また、高圧洗浄機は電装部品やベアリングに悪影響を与える可能性があるため、慣れない方にはあまりおすすめしません。

洗車と同時に、タイヤの摩耗やボルトの緩み、各部の異常などをチェックしましょう。細かな異変に気づくことで、大きなトラブルを未然に防げます。

洗車後は必ずエンジンを始動し、ブレーキの効きを確認します。ディスクローターに水や洗剤が残っていると、ブレーキの制動力が低下する危険性があるためです。チェーンやケーブル類に注油を行い、最後にワックスをかけることで塗装面を保護しておけば、次回の洗車が楽になります。

チェーンが汚れたり油切れを起こしたりすると、走行性能が低下し、最悪の場合はチェーンが切れてしまう危険性もあります。定期的な清掃と注油は、バイクの安全走行には欠かせません。

チェーンの清掃には、専用のクリーナーを使います。チェーンクリーナーをチェーン全体に吹き付け、ブラシで汚れを落としましょう。汚れを落としたら、チェーンクリーナーが残らないようにウエスで拭き取ってください。次に、チェーンオイルをチェーン全体に塗布します。

チェーンオイルは、チェーンの寿命を延ばすだけでなく、走行時の摩擦を減らす効果もあります。チェーンオイルを塗布する際は、チェーン全体に均一に塗布することが大切です。オイルのつけ過ぎは、汚れを吸着しやすくなるため、注意してください。チェーンオイルを塗布後、余分なオイルは拭き取ります。

チェーンの清掃と注油は、1,000km以内を目安に行うのがおすすめです。雨天走行後や砂埃の多い場所を走行した後は、早めに清掃と注油を行いましょう。

エンジンオイルは、人間の血液のようなものです。エンジン内部の潤滑、冷却、洗浄の役割を担っています。定期的なオイル交換は、エンジンの性能を維持し、寿命を延ばすために不可欠です。

エンジンオイルの交換頻度は、バイクの種類や使用状況によって異なりますが、一般的には以下が目安となります。

取扱説明書を確認し、適切な交換時期を守りましょう。オイル交換に必要な工具は、オイルフィルターレンチ、ドレンボルトレンチ、オイルジョッキなどです。

エンジンオイル交換の手順は以下のとおりです。

オイル交換時は、バイクの取扱説明書に記載された適正なオイルの種類と量を守ってください。また、ドレンボルトの締め付けトルクにも注意が必要です。エンジンオイルの状態は、色や粘度、においなどで判断できます。黒く濁っていたり、カフェオレの様な色になっていたり、金属粉が混ざっていたりする場合は、早めの交換が必要です。

タイヤの空気圧は、バイクの走行安定性とブレーキ性能に大きく影響します。空気圧が不足しているとタイヤが変形しやすくなり、グリップ力が低下してしまいます。雨天時のスリップの原因にもなるため、定期的な点検が必要です。

タイヤの空気圧は、バイクの種類や走行状況によって異なります。取扱説明書を確認し、適切な空気圧を把握しておきましょう。空気圧は必ず冷間時(走行前)に測定します。タイヤが温まると空気圧が上昇するため、正確な値が測れません。2人乗りや荷物積載時は、指定空気圧より若干高めに調整します。

タイヤの点検手順は以下のとおりです。

スリップサインが現れたら、早めの交換が必要です。また、タイヤの側面に亀裂や膨らみがある場合は、即座に交換してください。放置すると突然のバースト(破裂)の危険性があります。

空気圧チェックと摩耗点検は、月に一度は行いましょう。特に、長距離ツーリング前は必ず点検を行ってください。初心者の方でも簡単に行える作業なので、毎回の走行前に簡単なチェックを習慣づけることをおすすめします。

バッテリーが上がるとエンジンがかからず、走行不能になってしまいます。特に、ツーリング先でバッテリー上がりが起こると大変困ります。バッテリーの点検とメンテナンスは、始動トラブルを未然に防ぐために重要です。

バッテリーのメンテナンス手順は以下のとおりです。

バッテリー電圧が12.5V以下の場合は、バッテリー充電器を使用して補充電を行ってください。充電完了後、12.5Vを越えていない場合は、交換が必要です。また、端子の腐食も要注意です。白や緑の粉が付着している場合は、ワイヤーブラシで清掃し、グリスを薄く塗布しましょう。腐食が進むと、電気の流れが悪くなり始動不良の原因となります。

バッテリーの寿命は一般的に2〜3年と言われていますが、セルの回りが鈍くなったり、頻繁に充電が必要になったりした場合は交換時期の目安です。長期間バイクを使用しない場合は、バッテリーを取り外すか、トリクル式充電器を使用して保管しましょう。バッテリーの自然放電を防ぎ、寿命を延ばすことができます。

ブレーキは命を預ける重要な装置です。定期的なブレーキ周りの点検とメンテナンスで、常に最高の制動力を確保しましょう。ブレーキ周りの点検は、ブレーキパッドの残量確認から始めます。

ブレーキパッドの残量チェックは月1回程度行います。ブレーキパッドには摩耗限度を示す溝が刻まれているため、溝が浅くなってきたら交換しましょう。ブレーキフルードも定期的な交換が必要です。ブレーキフルードは、ブレーキレバーやペダルに入力した力をブレーキパッドに伝える役割を担っています。

ブレーキフルードは吸湿性があるため、長期間使用すると水分を吸収し、沸点が低下します。沸点が低下したブレーキフルードはブレーキの効きを悪くするだけでなく、ブレーキが効かなくなるベーパーロック現象の原因にもなります。ブレーキフルードの交換は、2年ごとに行いましょう。

ブレーキ周りの点検は、ブレーキレバーやペダルの動きも確認します。レバーやペダルがスムーズに動かない場合は、注油が必要です。レバーの遊びが大きすぎたり、レバーがスポンジのような感触になっている場合は、エア噛みや配管の劣化が疑われます。

ヘッドライト、テールライト、ウインカーなどの灯火類は、自分の存在を他の車両に知らせるために欠かせません。これらが正常に機能しないと、事故のリスクが高まるだけでなく、整備不良で取り締まりの対象にもなってしまいます。ライト類の点検は以下の手順で行います。

ライト類の交換が必要な場合は、バイクの取扱説明書を参照し、適切な規格のバルブを使用しましょう。LEDライトならバルブ切れは少ないですが、長期的には輝度が落ちたり回路部分が故障したりする可能性があるので、定期的な点検は欠かせません。夜間走行の安全性を高めるためには、これらのライト類の点検と適切な交換を怠らないようにしましょう。また、雨天走行後や泥道を走った後はライト類が汚れて明るさが低下している可能性があるので、こまめな清掃も大切です。

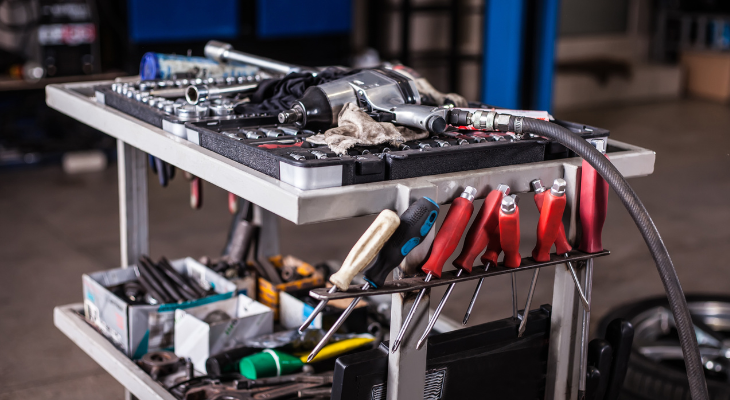

バイクメンテナンスを始めるにあたり、適切な工具とケミカル用品の準備は必須です。使用頻度や重要度から、優先順位をつけて揃えていきましょう。ここでは、初心者が最初に揃えるべき工具と、メンテナンスに必須のケミカル用品について解説します。

バイクのメンテナンスを始めるには、まず基本となる工具を揃える必要があります。これらの工具があれば、簡単なメンテナンスから少し高度なメンテナンスまで、幅広く対応できます。工具は長く使うものなので、品質の良いものを選びましょう。

バイクメンテナンスにおいて、ドライバーは最も基本的かつ重要な工具の一つです。適切なドライバーを選ぶことで作業効率が上がり、ネジやボルトの損傷を防げます。

プラスドライバーは、サイズ別に1番、2番、3番が必要です。最も使用頻度が高いのは2番です。マイナスドライバーは、5.5mmと6mmのサイズがあると良いでしょう。これらのサイズがあれば、ほとんどのバイクメンテナンス作業に対応できます。

ドライバーを選ぶ際は、品質と耐久性を重視しましょう。安価な製品は先端が摩耗しやすく、ネジを傷つける可能性があります。VESSEL(ベッセル)やPB Swiss Tools(ピービースイスツールズ)、WERA(ヴェラ)などのブランドが人気です。これらのブランドは先端の精度が高く、ネジ山にしっかりと力をかけることができます。

片側がスパナ、もう片側がメガネレンチになっているコンビネーションレンチは、多様な作業に対応できる汎用性の高さが特徴です。8mm、10mm、12mm、14mm、17mmのサイズがあれば、多くのバイクメンテナンス作業に対応できるでしょう。これらのサイズは、ボルトやナットの一般的なサイズに対応しており、エンジン周りやフレーム、サスペンションなどの作業に使用できます。

TONE(トネ)やKTC(京都機械工具)などの日本製ブランドが人気です。これらのブランドは精度が高く、長期間使用しても性能が落ちにくいです。

ソケットレンチセットは、コンビネーションレンチよりも、さらに多くの種類のボルトやナットに対応できる工具です。ラチェット機構が付いているため、狭い場所でも効率的に作業できます。バイクのメンテナンスでは、ソケットレンチセットがあると、作業効率が大幅に向上します。ソケットの種類が豊富なものを選びましょう。

最初に揃えるべきソケットレンチセットの基本構成は以下のとおりです。

これらの基本的な構成で、多くのバイクメンテナンス作業に対応できます。

ラジオペンチは、配線の取り回しやコネクターの着脱、小さなボルトやナットの保持など、繊細な作業に適しています。使用する際は部品を傷つけないよう、適度な力で扱うことが重要です。

プライヤーには様々な種類がありますが、バイクメンテナンスで特に重要なのは以下の2種類です。

プライヤーを選ぶ際は、グリップの滑り止め加工や、アゴ部分の噛み合わせの精度を確認しましょう。

トルクレンチは、ボルトやナットを適切な締め付けトルクで締めるための重要な工具です。バイクの各部品にはそれぞれ適切な締め付けトルクが指定されており、適切なトルク値でボルトやナットを締めることで部品の損傷や脱落を防げます。

バイクメンテナンスを始める際に揃えるべきトルクレンチは、1/4インチ(6.35mm)ドライブの小型トルクレンチと3/8インチ(9.5mm)ドライブの中型トルクレンチの2種類です。小型トルクレンチは1~25N・m、中型トルクレンチは10~100N・mの範囲をカバーすることで、ほとんどのバイクメンテナンス作業に対応できます。トルクレンチを選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。

上記以外にも、六角レンチセット、ニッパー、エアゲージ、マルチメーター、ハンマー、オイルジョッキ、オイルフィルターレンチなどがあれば便利です。これらの工具は、必要に応じて揃えていくとよいでしょう。工具は、整理整頓して保管しましょう。

バイクのメンテナンスには、工具だけでなく、ケミカル用品も必要です。ケミカル用品は、バイクの性能を維持し、寿命を延ばすために重要な役割を担っています。ここでは、バイクのメンテナンスに必須のケミカル用品について解説します。

チェーンクリーナーは、チェーンに付着した汚れや古い潤滑油を効果的に除去します。特にスプロケット周辺の清掃には必須です。清掃後にはチェーンルブ(チェーンオイル)を使用し、滑らかな駆動を確保しましょう。チェーンルブにはウェットタイプとドライタイプがあり、使用環境に応じて選ぶと良いでしょう。

ブレーキディスクやパッドの清掃にはブレーキクリーナーが最適です。速乾性があり、油分や汚れを素早く取り除けるため、安全な制動力を維持できます。また、脱脂作業にも活用できる万能アイテムです。

錆びやすい部品の保護には防錆剤が役立ちます。スプレータイプやワックスタイプが一般的で、特に雨天走行後や長期保管前の使用がおすすめです。未塗装部分や金属部品に塗布することで、錆の発生を防ぎます。

ワイヤーや可動部品の潤滑には、マルチスプレータイプの潤滑剤が便利です。浸透性が高く、防錆効果も兼ね備えた製品を選ぶと一石二鳥です。クラッチやアクセルワイヤーのメンテナンスにも適しています。

バイク専用の洗車用シャンプーは、塗装面やプラスチック部品を傷めずに汚れを落とします。洗車後にはコーティング剤を使用し、ボディ表面を保護することで艶を長持ちさせることができます。

バイクメンテナンスを始めたばかりの初心者の方は、いくつかの失敗を経験することがあります。事前に知っておいて対策を立てれば、より安全にメンテナンスを行えるでしょう。以下に、よくある失敗とその対策を紹介します。

取扱説明書はメンテナンスの基本となる重要な情報源ですが、初心者は軽視してしまいがちです。取扱説明書には、以下のような重要な情報が記載されています。

これらの情報を無視して作業を行うと、部品の破損や事故につながる可能性があります。必ず作業前に取扱説明書をよく読んでください。取扱説明書がない場合は、メーカーのホームページなどで確認しましょう。

バイクのメンテナンスには、適切な工具とケミカル用品が必要です。不適切な工具を使うと、ボルトやナットを舐めてしまったり、部品を破損したりする可能性があります。バイク用以外のケミカル用品を使うと、バイクの塗装やゴム部品を傷めてしまう可能性があります。必ず、バイク用の適切な工具とケミカル用品を使用してください。

エンジンがかかっている状態でメンテナンス作業を行うのは非常に危険です。回転部分に巻き込まれたり、高温の部品でやけどをしたりする可能性があります。以下のことを徹底しましょう。

メンテナンス後、各部の締め付けやオイル漏れなどを確認せずに走行すると、走行中にトラブルが発生する可能性があります。メンテナンス後は、必ず各部の締め付け、オイル漏れ、ライトの点灯などを確認してください。また、走行前にブレーキの効き具合や、タイヤの空気圧なども確認しましょう。

バイクのメンテナンスには、自分で行えるものとプロに任せるべきものがあります。適切な判断をすることで安全性を確保しつつ、メンテナンスコストを抑えることができます。ここでは自分でできるメンテナンスの範囲と、プロに任せるべき作業について解説します。

バイクメンテナンスを自分で行うメリットは、まず費用を抑えられる点です。バイクショップに依頼すると工賃がかかります。自分でメンテナンスを行えば、工賃を節約できます。また、自分でメンテナンスを行うことで、バイクの構造や仕組みを深く理解できます。

自分でメンテナンスを行うデメリットは、時間と手間がかかる点です。メンテナンスには、ある程度の時間が必要です。また、工具やケミカル用品を揃える手間もかかります。知識や技術が足りない場合、作業を失敗してしまうリスクも無視できません。無理せず、できる範囲でメンテナンスを行いましょう。

初心者が安全に行えるメンテナンス項目は、洗車、チェーンの清掃と注油、タイヤの空気圧チェック、バッテリーの点検などです。これらのメンテナンスは、比較的簡単に行えます。取扱説明書をよく読み、正しい手順でメンテナンスを行いましょう。不安な場合は、バイクショップで相談することをおすすめします。

エンジンやブレーキの分解整備、電気系統の修理など、高度な整備や修理はプロに任せるべきです。これらの作業は、専門的な知識や技術が必要です。無理に自分で作業を行うとバイクを壊してしまうだけでなく、怪我をする可能性もあります。安全のため、プロに依頼しましょう。

バイクショップを利用するメリットは、専門的な知識と技術を持つプロに、メンテナンスや修理を任せられる点です。バイクショップでは専用の工具や設備が整っているため、安心してメンテナンスや修理を依頼できます。工賃はかかりますが、安全を考えればコストパフォーマンスにかなった支出とも言えるでしょう。

バイクのメンテナンスは、定期的に行うことが大切です。ここでは、バイクのメンテナンス頻度と、スケジュールの立て方について解説します。

日常点検は、バイクの安全性を確保し、トラブルを未然に防ぐために欠かせません。以下の点検を毎日行うことをおすすめします。

これらの点検は、わずか数分で完了します。習慣化することで、バイクの状態を常に把握し、安全な走行につながります。

走行後の点検は、次回の走行に向けてバイクの状態を整えるために重要です。特に長距離走行後は丁寧に行いましょう。

走行中に異常を感じた時は、直ちに安全な場所に停車し、原因を究明しましょう。異音、異臭、振動、ハンドルのブレ、ブレーキの効きが悪くなったなど、少しでも異常を感じたらそのまま走行せず、原因を確認してください。原因が分からない場合は、バイクショップに相談しましょう。

定期メンテナンスは、バイクの取扱説明書に記載されている推奨頻度に従って行うことが基本です。ただし、使用頻度や走行環境によって調整が必要な場合もあります。

これらの項目は、バイクの基本性能を維持するために重要です。特にエンジンオイルの交換は、エンジンの寿命に直結するので、定期的に行うことが大切です。

これらの項目は、バイクの安全性と性能を長期的に維持するために重要です。特にブレーキ系統の点検は、安全性に直結するので慎重に行いましょう。

これらの項目は、専門的な知識と技術が必要なものも含まれます。バイクショップでの整備を検討するのも良いでしょう。

バイクを長期間(1ヶ月以上)使用しない場合は、以下のメンテナンスを行うことをおすすめします。

洗車とワックスがけは、バイクの汚れを落とし、錆を防ぐ効果があります。洗車後、水分をしっかりと拭き取り、ワックスを塗布しましょう。ワックスは、バイクの塗装を保護する効果もあります。ワックスがけは、月に一度程度行うのがおすすめです。

ガソリンを満タンにする理由は、ガソリンタンク内の錆びを防止するためです。ガソリンタンク内に空気が多いと、タンク内が錆びやすくなります。ガソリンを満タンにしておけば、タンク内の錆びを防ぐことができます。

バッテリーを取り外す際は、必ずマイナス端子から外してください。プラス端子から外すと、ショートする危険性があります。バッテリーを取り外した後は、涼しく乾燥した場所に保管しましょう。長期間使用しない場合は、バッテリー充電器で定期的に充電するのがおすすめです。

バイクのメンテナンスは難しそうに感じるかもしれませんが、基本をしっかり押さえれば初心者でも十分に楽しめます。メンテナンスを通してバイクへの愛着が深まり、バイクライフがより豊かなものになるでしょう。

ぜひこの記事を参考にメンテナンスに挑戦し、安全で快適なバイクライフを送ってください。

全国60店舗以上あるオートバイ用品専門店の2りんかんでは、ライダーが求める様々な商品をお取り扱いしております。

バイクに関することならお気軽にご相談ください。

バイクが大好きなスタッフがご来店をお待ちしています。

お近くの店舗はこちら:https://2rinkan.jp/shop/index_list.html