ディスクブレーキの構造を完全解説!安全に「止まる」バイクの基礎知識

「バイクのブレーキって、どうしてあんなに止まれるんだろう」

と不思議に思ったことはありませんか?

ブレーキは、バイクの安全性を確保する上で最も重要なシステムの一つ。バイクは、速く走ることよりも確実に止まることのほうが大切とよく言われます。高速走行する200kg超の車体でも、ブレーキレバーを握るだけで確実かつ安全に制動をかけられるのがバイクのブレーキです。一体どんな仕組みになっているのか気になりますよね。

特に、現代の主流であるディスクブレーキには高度な技術が詰まっています。 複雑なメカニズムを理解することで、より安全にバイクを楽しめるようになるでしょう。

ぜひ最後まで読んで、安全で快適なバイクライフに役立ててください。

まずは、ディスクブレーキの基本的な構造と動作原理について解説します。どのようにして制動力が発生するのか理解していきましょう。

ディスクブレーキは、回転するディスク(ローター)をブレーキパッドで挟み込むことで、摩擦力を発生させてバイクを減速・停止させるブレーキシステム。他のブレーキ方式に比べて優れた冷却性と制動力を持ち、特に加速、減速を繰り返すサーキット走行や峠道でのブレーキングに適しています。

ディスクブレーキの主なメリットは、放熱性と制動力の高さにあります。ディスクがむき出しになっているため走行中の風によって冷却されやすく、連続使用時でも制動力を維持できます。湿気や水に影響されにくいこともメリットの一つ。雨天時でも高い性能を発揮します。

油圧式ディスクブレーキは、流体力学の原理を巧みに利用した高効率なブレーキシステムです。制動力が発生する仕組みは、以下のようになっています。

油圧式のメリットは、レバーの操作に対する応答性が高いこと。力の伝達効率が良く、少ない力で強力な制動力が得られます。このおかげで、ライダーは指の力だけで確実に車両を停止させられるのです。

もう一つの代表的なブレーキシステムに、ドラムブレーキがあります。

ドラムブレーキの構造は、円筒形のドラムの内側にブレーキシューが押し付けられることで制動力を発生させる仕組み。構造が比較的シンプルでコストが低いため、小排気量車や原付バイクに多く採用されています。ドラムの内部が密閉されており、外部からの異物の侵入に強いのもメリットでしょう。これに対してディスクブレーキは、放熱性が高く、制動力の安定性に優れています。

制動力の観点では、ディスクブレーキが優れています。ディスクブレーキはブレーキパッドがディスクを直接挟み込むため、より強力で正確な制動が可能です。ドラムブレーキは内部のシューがドラムに押し付けられる仕組みのため、高い制動力を発揮しますが、放熱性に優れないため熱による影響を受けやすいのが難点です。

| 項目 | ディスクブレーキ | ドラムブレーキ |

| 構造 | 回転する円盤状のローターをキャリパーで挟み込む | 円筒状のドラム内にブレーキシューを押し広げる |

| 制動力 | 高い | 非常に高い |

| 放熱性 | 良い | 悪い |

| メンテナンス性 | 良い | 比較的悪い |

| コスト | 高い | 比較的安い |

| 用途 | 主に前輪 | 主に後輪 |

現代のバイクでは、前後ディスクブレーキが主流となっています。後輪がドラムブレーキの場合、ブレーキが効きすぎて後輪がロックしてしまったり、繊細なコントロールに向かないため、近年では殆どの車両が前後ディスクブレーキを採用しています。小型の車両に関しては、コスト面を考慮し前後ドラムブレーキや後輪ドラムブレーキを採用してる事が多いです。

ディスクブレーキの動作原理を理解したところで、次に主要部品について詳しく解説していきます。

以下の6つの主要部品について見ていきましょう。

マスターシリンダーは、ブレーキの操作感や制動力の制御に直接影響を与える重要なパーツ。ブレーキレバーの操作を油圧に変換する役割を担っています。マスターシリンダーのサイズや形状が異なると、ブレーキレバーのフィーリングが変わり、制動力の立ち上がり方や効き具合も異なります。

フロントブレーキ使われるマスターシリンダーには、大きく分けて、2種類あります。

一般的なバイクに採用されているタイプ。

レバーの動きを水平方向に変換してブレーキフルードに圧力をかけます。構造がシンプルで、コストパフォーマンスに優れています。

スーパースポーツなど、高性能なバイクに多く採用されているタイプ。

レバーの動きをそのまま垂直方向に伝えます。レバー比を大きくできるため、よりダイレクトなブレーキタッチと繊細なコントロール性を実現できます。

ブレーキホースとは、マスターシリンダーからキャリパーへブレーキフルードを送るための管のこと。

大きく分けて、ゴム製とステンメッシュ製の2種類があります。

純正採用されていることが多く、柔軟性があり、振動吸収性に優れています。コストパフォーマンスにも優れていますが、経年劣化による膨張や亀裂が生じやすいというデメリットがあります。

PTFEチューブをステンメッシュで補強し、外皮をPVCチューブで覆った構造で、非常に高い耐久性と耐圧性があります。ゴム製に比べて膨張が少ないため、ダイレクトなブレーキタッチを実現できるというメリットがあります。

キャリパーはブレーキディスクを挟み込む部品で、内部にはピストンが組み込まれています。ピストンが動くことでブレーキパッドをディスクに押し付け、摩擦によって制動力を発生させます。

キャリパーの構造は、ブレーキの性能に大きく影響します。特にピストン数の違いは、制動力や操作性に直結する重要な要素。一般的に、ピストン数が増えるほど制動力が向上しますが、同時に重量やコストも増加します。

バイク用キャリパーのピストン数は、1ポッド(片押し)、2ポッド(対向)の2種類がメインで、大型車両やスポーツモデルに使用される高性能なものでは、4ポッドや6ポッドタイプもあります。

ピストン数は形式の違いにも左右されます。バイク用キャリパーの主な種類には、固定型と浮動型の2種類があります。

ピストンがディスクの両側に配置されているタイプ。表側と裏側にピストンがあるため、ピストン数は2ポッド以上となります。

キャリパー自体が車体側に固定されているため剛性が高く、安定した制動力を得られます。ディスクを均等に挟み込むことができるため、制動力が高く、コントロール性に優れています。デメリットは浮動型と比べて重く、コストが高いこと。

SSタイプなどの高性能車や、カスタムパーツとしても多く採用されています。

ピストンが片側にのみ配置されているタイプ。

キャリパーは完全に固定せず、油圧による反作用でピストンと反対方向へキャリパーボディを押し出すことでディスクを挟み込みます。

低コストで軽量コンパクトなため、ほとんどの車種でこのタイプが採用されています。

片側にしかピストンがないため、フロントブレーキでは2ポット、リアブレーキは、1ポットの構成の車両が主流です。400~650ccの車両では、制動力を高めるため、フロントをダブルディスクにしている車両もあります。

ブレーキディスク(ローター)は、キャリパーに挟まれて実際に摩擦を生み出す部品です。

ブレーキディスクには主に以下のような種類があります。

これらの特徴を詳しく見ていきましょう。

フローティングディスクは、中心のハブと外周の摩擦面が分離された構造を持ちます。この設計により、熱膨張による歪みを吸収し、安定した制動力を維持できます。また、軽量化にも貢献するため、高性能バイクに多く採用されています。

一方、固定ディスクは一体型の構造で、シンプルで耐久性に優れています。コストも抑えられるため、一般的なバイクに広く使用されています。しかし、熱膨張による歪みが生じやすく、高温時の制動力低下が起こりやすいことが難点。

フローティングディスクは、高速走行や激しいブレーキングを頻繁に行うスポーツバイクに適していますが、日常的な街乗りであれば固定ディスクで十分な性能を発揮します。

ドリルドディスクは、ディスク表面に多数の穴が開けられているタイプです。多数の穴はブレーキパッドの摩耗粉を排出し、水や泥をはじく効果があります。また、表面積が増えることで冷却効率も向上します。

ウエーブディスクはドリルドディスクの発展型で、ディスク外周を波型にすることでさらなる放熱性と、水や泥をはじく効果を高めています。しかし、パットの減りが少し早いのが難点です。

ブレーキパッドは、ディスクと直接接触して摩擦を生み出す重要な部品。消耗品ですが、素材によってブレーキの効き具合や耐久性が大きく変わります。

大きく分けて以下の3種類があります。

繊維と樹脂を主成分としたブレーキパッドです。アラミドファイバーやセラミックやカーボンなどを基材として、さまざまな樹脂成分で固めて作られます。

初期制動が高く、ブレーキタッチが柔らかいのが特徴。コントロール性に優れているため、街乗りやツーリングに適しています。しかし、耐熱性が低く、摩耗が早いというデメリットがあります。

樹脂に金属素材を混ぜ合わせて作られています。効き方がダイレクトでコントロールしやすく、サーキット走行を好む一般のライダーに好まれています。街乗りや日常使用にも使用できますが、価格は高め。雨天時には性能が低下する傾向があります。

金属粉末を高温で焼き固めたブレーキパッドです。特にハードなブレーキングで高い制動力を発揮します。水にも強く、雨天時でも安定した性能を維持できます。ただし、高温にならないと本来の制動力を発揮しないため、日常使用には向きません。サーキット走行やレース専用と言って良いでしょう。また、ディスクの消耗を早めるので、定期的にディスクの厚みを測定し、大きくすり減ってきたらディスクの交換も必要になります。

ブレーキフルードは、ブレーキレバーを握った力を、油圧を介してキャリパーに伝達する媒体として機能します。

ブレーキフルードには主にDOT(Department of Transportation)規格があり、DOT3、DOT4、DOT5、DOT5.1の4種類が一般的です。これらの規格は、沸点や粘度などの性能基準を定めています。

DOT規格の数値が大きいほど、沸点が高く、一般に高性能なブレーキフルードです。

DOT3は最も一般的なブレーキフルードで、多くの車両に使用されています。沸点が205℃(乾燥時)と比較的低いため、高負荷のブレーキングには不向きですが、コストが低く、一般的な使用には十分な性能を持っています。

DOT4はDOT3よりも高い沸点(230℃、乾燥時)を持ち、より過酷な使用条件に耐えることができます。スポーツバイクや高性能車両によく使用されています。

DOT5はシリコン系のフルードで、他のDOT規格とは互換性がありません。耐熱性と耐水性に優れていますが、高価で圧縮性が高いため、一般的な車両にはあまり使用されません。

DOT5.1は、DOT5と同等の性能を持ちながら、DOT3やDOT4と互換性のあるグリコール系のフルードです。沸点が260℃(乾燥時)と非常に高く、最も過酷な使用条件にも耐えることができます。

ブレーキフルードは非常に吸湿性が高いため、定期的な交換が必要です。一般的に2年に1度の交換が推奨されていますが、使用状況によってはもっと早く交換する必要があるでしょう。

ブレーキフルードが劣化するとブレーキの効きが悪くなり、「ベーパーロック現象」が起こりやすくなる可能性があります。ブレーキが全く効かなくなってしまう現象で、絶対に避けなければなりません。必ず定期的に交換しましょう。

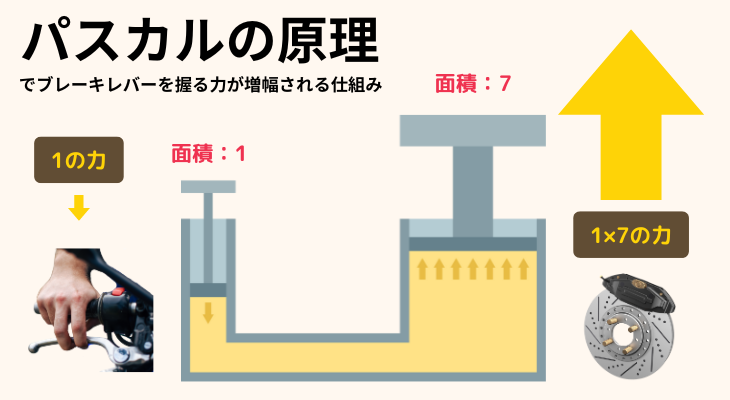

ブレーキレバーの小さな力で、なぜ重いバイクを停止させることができるのでしょうか。そこには、「パスカルの原理」という物理法則が関係しています。

パスカルの原理とは、「密閉された液体に圧力を加えると、その圧力は液体のあらゆる部分に等しく伝わる」という法則です。

風船に空気を入れるときの様子をイメージしてみてください。風船全体が均等に膨らむのは、パスカルの原理によって、空気の圧力が風船のあらゆる部分に等しく伝わっているからです。キャリパー側のピストン面積が大きいほど制動力が大きくなります。ピストン数やピストン径が重要なのはそのためです。

さらにディスクブレーキシステムでは、ブレーキレバーとマスターシリンダーのピストンの間でもライダーの力を増幅します。ここで働くのはテコの原理です。ブレーキレバーでの増幅率は「レバー比」と呼ばれます。

ディスクブレーキの制動力を高めるためには、レバー比(テコ比)とピストン径の関係を最適化することが重要です。

レバー比とは、ブレーキレバーの支点から押し出し点までの長さの比率のこと。大きいほど、レバーを少し動かすだけで強い力を伝えることができます。

一方、ピストン径が大きいほど、ブレーキフルードが押し出される面積が広くなるため、強力な制動力を得ることができます。しかし、ピストン径が大きすぎると、レバーを引く際に必要な力も増加するため、適切なバランスを取る必要があるのです。

ディスクブレーキは高性能なブレーキシステムですが、トラブルが発生することもあります。ここでは、よくあるトラブルの原因と対策について解説します。

ブレーキパッドとディスクが摩擦する際に発生する振動が原因で、耳障りな音が発生することがあります。原因は主にブレーキパッドとディスクローターの摩擦面の不均一、またはパッドの摩耗によるもの。

ブレーキ鳴きは安全性に直接影響はしませんが、放置すると他の問題に繋がることもあるため、対策することをおすすめします。

主な原因と対策は以下のとおりです。

ブレーキ鳴き止めスプレーやパッドグリスを使用するのも良いでしょう。パッドとキャリパーの接触面に塗布することで、振動を抑制し鳴きを軽減できますが、根本解決にならない場合もあるため注意してください。

ブレーキレバーを離してもブレーキが解除されず、パッドがディスクに軽く接触し続ける現象です。バイクの性能と安全性に重大な影響を与える可能性があるため、すぐに対策しなければなりません。

ブレーキの引きずりの主な原因と対策には、以下のようなものがあります。

ディスクの偏摩耗は、ディスクローターの表面が均一に摩耗せず、部分的に凹凸や波状の摩耗が生じる状態。ブレーキの性能低下や振動、異音の原因となります。

偏摩耗の主な原因と対策には、以下のようなものがあります。

ディスクブレーキは、バイクの安全を確保する上で非常に重要な部品です。日頃からしっかりと点検・メンテナンスを行い、安全で快適なバイクライフを送りましょう。

また全国60店舗以上を展開しているバイクショップの2りんかんでは、国家整備士が法定点検を実施しています。バイクのパーツは日に日に劣化していきますので、目に見えない部分に危険が発生していないとも限りません。まずは一度点検を行うことをおすすめします。