【詳しくなりたい人必見】バイクの種類・メカニズムから歴史まで徹底解説!

バイクに興味があるけれど、どこから知識を深めればいいのか分からないという方は多いです。バイクの世界は奥深く、どこから手をつければいいのか迷ってしまうのも無理はありません。

この記事では、以下のバイク基本知識について分かりやすく解説していきます。

バイクは、通勤・通学の便利な足としてだけでなく、趣味として、ストレス解消の手段として、人生を豊かに彩る素晴らしい乗り物です。この記事を参考に、バイクの魅力を深く知り、知識を楽しく身につける方法を見つけられるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

一口にバイクと言っても、街中で見かけるスクーターからレースで使用されるスポーツバイクまで、様々な種類が存在します。ここでは、主要なバイクの種類とその特徴、そして国内外の代表的なバイクメーカーについて解説します。

バイクは、その形状や用途、エンジン特性などによって様々なタイプに分類されます。それぞれのバイクには独自のスタイルや乗り味があり、ライダーの好みやライフスタイルに合わせて選ぶことができます。以下の種類のバイクについて詳しく見ていきましょう。

ネイキッドは、バイク本来の姿とも言えるシンプルなデザインが特徴です。 カウル(バイクのカバー)などがなく、エンジンやフレームがむき出しになっているため、メカニカルな魅力を存分に楽しめます。

代表的なモデルは、ホンダ「CBシリーズ」やヤマハ「MTシリーズ」など。アップライトなライディングポジションは、視界が広く、街乗りからツーリングまで幅広いシーンで活躍します。

アメリカンクルーザーは、ゆったりとした乗車姿勢と重厚なデザインが特徴のバイクです。低いシート高と足を前方に投げ出すようなライディングポジションが、独特の乗り心地を生み出します。

その名の通り、広大なアメリカの大地をゆったりとクルージングするイメージで、長距離を快適に走ることを目的に設計されています。大排気量のV型2気筒エンジンが多く採用されており、独特のエンジン音と力強いトルクを楽しめます。

一方で、その大きさと重量から、取り回しには慣れが必要です。また、直進安定性に優れる反面、高速コーナリングには不向きです。

代表的なモデルとしては、ハーレーダビッドソンの各モデルやヤマハの「ドラッグスター」を思い浮かべる人が多いでしょう。個性的なバイクライフを求める方にぴったりです。

スクーターは、またがらないタイプのバイクで、一般に自動変速機を備えています。排気量は50〜250cc程度が一般的で、価格的にも手頃なため、若者向けのデザインのものも多く見られます。代表的なモデルは、ヤマハの「シグナスX」やホンダの「PCX」など。

燃費の良さや維持費の安さが利点で、特に小排気量のモデルは燃費が良く経済的です。シート下に大容量の収納スペースがあるのも特徴で、ヘルメットや買い物袋を収納できます。

街中での短距離移動を主とした日常使いに適しています。

スポーツバイクは、高速走行やサーキット走行を主な目的として設計されたバイクです。空力性能に優れたフルカウルを装備し、高出力エンジンと軽量な車体が特徴です。

最大の魅力は、圧倒的な走行性能でしょう。高馬力エンジンと軽量な車体により、驚異的な加速と最高速度を実現しています。高性能なサスペンションとブレーキシステムにより、高速コーナリングも得意としています。

代表的なモデルには、スズキの「GSX」シリーズやカワサキの「Ninja」などがあり、サーキット走行やワインディングロードでのスポーツライディングを楽しむライダーに人気です。

ただし、その高い性能ゆえに、初心者には扱いが難しい場合もあります。前傾の強い乗車姿勢のため疲れやすく、長時間のツーリングにはやや不向きと言えるでしょう。

ツアラータイプは、長距離走行を主な目的として設計されたバイクです。快適な乗車姿勢や大容量の燃料タンク、収納スペースなど、ツーリングに必要な機能を備えています。

風防(ウィンドシールド)やクルーズコントロールなど、快適性を高める装備も充実しています。同乗者(タンデム)にも配慮したシート設計が多く、二人乗りでの旅行にも最適です。

代表的なモデルには、ホンダの「VFR800」やBMWの「R1250RT」などがあります。大容量のパニアケース(サイドボックス)やトップケースを装着でき、長期旅行の荷物にも対応しやすいでしょう。

一方で、車体が大型で重量があるため、低速での取り回しには慣れが必要です。また、高価なモデルが多いのも特徴です。

オフロードバイクは、未舗装路や山道などの悪路走行を得意とするバイクです。軽量な車体と長いサスペンションストローク、高い地上高が特徴で、障害物を乗り越える走破性に優れています。

モトクロス競技や林道ツーリングを楽しむライダーはもちろん、走破性を活かして日常使いや非常時用に所有するケースも少なくありません。ヤマハの「セロー」シリーズやホンダの「CRF」シリーズが代表的なモデルです。

一般に市販されているモデルは公道走行に対応しているため問題ありませんが、レース用のモデルは保安部品を装備していないため、そのままでは公道を走れません。

アドベンチャーバイクは、いわばオフロード車とツアラーの中間的な特性を持ったバイクです。オフロードの走破性とオンロードの快適さを兼ね備え、長距離ツーリングやキャンプツーリングに適しています。

外見的には大型のオフロード車に近く、高い車高とストロークの長いサスペンション、大容量の燃料タンク、快適な乗車姿勢などが特徴です。BMWの「GSシリーズ」やホンダの「アフリカツイン」が代表的でしょう。

舗装路での快適性を保ちつつ、大人の冒険心を満足させる「どこへでも走っていける」というロマンを併せ持ったタイプと言えます。

ストリートファイターは「スポーツバイクの走行性能を備えたネイキッド」のようなタイプです。スポーツバイクのカウルを外し、ややアップライトなハンドルポジションに変更した攻撃的なスタイルが特徴です。

KTMの「デューク」や、トライアンフの「ストリートトリプル」などが代表的。街中を快適かつおしゃれに走りつつ、ワインディングも攻めたいという現在の要望に応じて人気が高まっています。

カフェレーサーは、1960年代のイギリスで流行したバイクスタイルを現代風にアレンジしたバイクです。クラシックな外観と軽快な走りが特徴で、既存のモデルをカフェレーサー風にカスタムするのも人気があります。

代表的なモデルにトライアンフの「スラクストン」やロイヤルエンフィールド「コンチネンタルGT」などがあり、レトロなデザインを好むライダーに人気です。

世界には、多くのバイクメーカーが存在し、それぞれが独自の技術と哲学を持ってバイクを製造しています。各メーカーの特徴を知ることは、バイクを選ぶ際の重要な判断材料となります。バイク文化や歴史を理解する上でも、メーカーの知識は欠かせません。ここでは、代表的な国内メーカーと海外メーカーをご紹介します。

日本のバイクメーカーは、世界的に高い評価を受けています。技術力、品質、信頼性において、日本のメーカーは常に業界をリードしてきました。ここでは、日本の4大メーカーについて詳しく解説します。

日本の4大メーカーとは、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキを指します。これらのメーカーは、小型スクーターから大型バイクまで、幅広いラインナップを展開しています。また、モータースポーツの分野でも活躍し、世界中のライダーから支持を得ています。

各メーカーには、独自の特徴や強みがあります。例えば、ホンダは幅広い製品ラインナップと高い信頼性、ヤマハは優れた操縦性能、スズキはコストパフォーマンスの高さ、カワサキは高性能エンジンなどが挙げられます。

これらのメーカーの製品は、日本国内だけでなく、世界中で愛用されています。特に、アジアや欧米諸国では、日本のバイクメーカーのシェアが非常に高くなっています。

それでは、各メーカーについて詳しく見ていきましょう。

ホンダは、世界最大のバイクメーカーとして知られています。1948年に設立され、以来、革新的な技術と幅広い製品ラインナップで業界をリードしてきました。

ホンダの特徴は、その多様性にあります。50ccのスクーターから1800ccの大型バイクまで、あらゆるカテゴリーのバイクを生産しています。特に、スーパーカブは世界中で1億台以上が販売された伝説的なモデルです。

技術面では、世界初の量産4ストロークエンジンや、独自の4バルブシリンダーヘッドなど、多くの革新をもたらしました。また、MotoGPなどのモータースポーツでも長年にわたり活躍しています。

代表的なモデルとしては、前述のスーパーカブのほか、CB1000R(ネイキッド)、CBR1000RR-R(スポーツ)、ゴールドウィング(ツアラー)などが挙げられます。これらのモデルは、それぞれのカテゴリーで高い評価を得ています。

ホンダの強みは、高い信頼性と耐久性です。「壊れにくい」「長持ちする」というイメージは、世界中のライダーに浸透しています。また、先進的な技術開発にも積極的で、電動バイクなど次世代のモビリティ開発にも力を入れています。

一方で、「優等生すぎる」「個性が薄い」「クセがない」という声もあります。これは、幅広いユーザーに受け入れられるよう設計されているためですが、個性的なバイクを求めるライダーにとっては物足りなく感じる場合もあるようです。

ヤマハは、ホンダに次ぐ日本第二位のバイクメーカーです。音楽機器メーカーとしても有名ですが、1955年にバイク事業を開始して以来「ホンダのライバル」として重要な位置を占めてきました。

ヤマハの特徴として挙げられるのは、デザインの美しさと優れた操縦性能でしょう。ヤマハのデザインを好むユーザーは多く、優美さと鋭さを兼ね備えたデザインは幅広い年代から人気です。「ハンドリングのヤマハ」と言われることがあるほど操舵性に優れたモデルが多く、取り回しがしやすいことも評価されています。

モデルラインナップは原付から大型バイクまで幅広く展開しています。特に人気が高いのは、MTシリーズ(ネイキッド)やYZFシリーズ(スポーツ)です。また、トレーサーシリーズ(ツアラー)やTMAX(大型スクーター)なども、それぞれのカテゴリーで高い評価を受けています。

モータースポーツの分野でも長年にわたり活躍しています。MotoGPやスーパーバイク世界選手権などで多くのタイトルを獲得しており、そこで培った技術を市販車にフィードバックしています。

一方で、ホンダほどの幅広いラインナップはなく、特定のカテゴリーに強みを持つ傾向があります。また、一部のモデルでは、やや硬めの乗り心地が指摘されることもあります。

スズキは、日本の4大バイクメーカーの一つで、1909年に創業し、1952年にバイク生産を開始しました。コストパフォーマンスの高さと革新的な技術開発で知られています。

スズキの特徴は、高性能と手頃な価格を両立させた製品にあります。性能と経済性のバランスが取れたバイクを多数生産しており、特に中小排気量クラスでは高いコストパフォーマンスで人気を集めています。

技術面では、スズキは常に革新的なアプローチを取っています。例えば、水冷エンジンの先駆者として知られ、早くから4ストロークエンジンの開発にも力を入れてきました。また、独自の可変バルブタイミング機構(SR-VVT)など、先進的な技術を積極的に採用しています。

代表的なモデルとしては、GSXシリーズ(スポーツ)やV-Strom(アドベンチャー)などが挙げられます。中でも最高時速300kmを超えたハヤブサ(GSX1300R)は世界最速と言われ、国産スポーツバイクの代名詞とも言える存在です。

モータースポーツの分野でも、MotoGPや鈴鹿8時間耐久ロードレースなどで数々の勝利を収めています。

カワサキは、パワフルなエンジンと攻撃的なデザインで有名です。1896年に創業し、1960年代からバイク生産を本格的に開始しました。「Ninja」や「ゼファー」など、熱狂的なファンを有するモデルを生み出しています。

カワサキのバイクは「強い」「速い」「男らしい」というイメージで語られることが多いと言えるでしょう。一方で「無骨」「扱いが難しい」という印象を持たれることもあるようです。

デザイン面では、ライムグリーンを基調としたカラーリングがよく知られ、多くのファンに愛されています。また、近年のモデルは、シャープで攻撃的なデザインが特徴で、若いライダーを中心に人気を集めています。

海外には、長い歴史と伝統を持つバイクメーカーが数多く存在します。アメリカンスタイルのハーレーダビッドソン、高性能なイタリアンバイクのドゥカティ、精緻な工学を誇るドイツのBMW、伝統的なブリティッシュバイクのトライアンフなど、それぞれが独自の魅力を持っています。

海外メーカーのバイクは、一般的に国産バイクよりも高価ですが、その分独自の魅力や個性を持っています。また、近年では品質や信頼性も向上し、日本のメーカーに劣らない性能を発揮するモデルも多くなっています。

それでは、主要な海外バイクメーカーについて、詳しく見ていきましょう。

ハーレーダビッドソンはアメリカを代表するバイクメーカーで、クルーザーバイクの代名詞とも言える存在です。重厚なデザインと独特のエンジンサウンドが特徴で、多くのライダーの憧れとなっています。

モデルラインナップはクルーザータイプが中心で、代表的なモデルはスポーツスター、ソフテイル、ツーリングなどがあります。

ハーレーの魅力は、単にバイクを所有するだけでなく、ライフスタイルを楽しめる点にあります。世界中にハーレーオーナーズグループ(HOG)があり、仲間とのツーリングやイベントを通じて、独特のバイクカルチャーを楽しむことができます。

BMWはドイツの自動車メーカーですが、バイクメーカーとしても高度な工学技術と革新的なデザインで知られています。

最大の特徴は、BMWの代名詞とも言える水平対向エンジン(ボクサーエンジン)です。このエンジンは低重心と優れたバランス性能を実現し、独特の乗り味を生み出しています。

アドベンチャーバイクやツアラーが人気で、特にアドベンチャーバイク「GSシリーズ」は、世界中のツアラーにとって憧れの存在と言えるでしょう。

BMWの強みは、その高い技術力と革新性にあります。テレレバーサスペンションやESA(電子制御サスペンション)など、独自の先進技術を積極的に採用しています。安全性能も高く、多くのモデルにABSやトラクションコントロールなどの先進安全機能が標準装備されています。

ドゥカティは、イタリアの高性能バイクメーカーで、1926年に創業し、1950年代からバイク生産を本格的に開始しました。スポーティな走りと美しいデザインで世界中のバイク愛好家を魅了しています。

最大の特徴は、高性能エンジンと美しいデザインです。デスモドロミックバルブ機構を採用した L型2気筒エンジン(Lツイン)はドゥカティの象徴とも言え、高回転・高出力を実現し、独特の排気音を奏でます。

モデルラインナップは、主にスポーツバイクとネイキッドバイクが中心です。代表的なモデルとしては、Panigale(スーパースポーツ)、Monster(ネイキッド)、Multistrada(アドベンチャー)などがあります。近年では、クルーザーやスクランブラーなど、新しいカテゴリーにも挑戦しています。

トライアンフはイギリスの老舗バイクメーカーで、クラシックな雰囲気とモダンな技術を融合させたバイクを生産しています。

3気筒エンジン(トリプル)が特徴的で、低中速域での力強さと高回転域での滑らかさを両立し、独特の乗り味を生み出しています。

モデルラインナップは多岐にわたり、クラシック、アドベンチャー、ロードスター、クルーザーなど、様々なカテゴリーのバイクを生産しています。代表的なモデルとしては、Bonneville(クラシック)、Street Triple(ネイキッド)、Tiger(アドベンチャー)などがあります。

オーストリアのKTMは、オフロードバイクで知られており、特にモトクロスやエンデューロレースでの活躍が目立ちます。

軽量かつパワフルな単気筒エンジンを搭載したエンデューロバイクやモトクロスバイクが多く、鮮やかなオレンジ色のデザインが特徴的です。

モデルラインナップは、主にオフロードバイク、アドベンチャーバイク、スポーツバイクが中心です。代表的なモデルとしては、EXC(エンデューロ)、SX(モトクロス)、Adventure(アドベンチャー)、Duke(ネイキッド)などがあります。近年では、ロードレース用のRC シリーズも展開しています。

アプリリアとモトグッツィは、ともにイタリアの伝統あるバイクメーカーで、それぞれ独自の魅力を持っています。両社は現在、ピアッジョ・グループの傘下にありますが、各ブランドの個性は維持されています。

アプリリアは1945年に創業し、当初は自転車メーカーとしてスタートしました。現在は高性能スポーツバイクで知られています。アプリリアの特徴は、その革新的な技術と高い運動性能にあります。特に、V型4気筒エンジンを搭載したRSVシリーズは、レーシングテクノロジーを惜しみなく投入した高性能バイクとして有名です。

アプリリアの代表的なモデルには、RSV4(スーパースポーツ)、Tuono(ネイキッド)、Dorsoduro(スーパーモタード)などがあります。これらのバイクは、高性能と斬新なデザインで多くのファンを魅了しています。

一方、モトグッツィは1921年に創業した、イタリア最古のバイクメーカーの一つです。モトグッツィの最大の特徴は、その独特の水平対向エンジンにあります。このエンジンは、低重心と独特の乗り味を生み出し、多くのファンを魅了しています。

モトグッツィの代表的なモデルには、V7(クラシック)、V85 TT(アドベンチャー)、MGX-21(クルーザー)などがあります。これらのバイクは、クラシカルなデザインと現代的な性能を融合させた、独自の魅力を持っています。

両ブランドの強みは、その独自性と高い性能にあります。アプリリアは最新のテクノロジーを駆使した高性能バイクで、スポーティな走りを追求しています。一方、モトグッツィは伝統的なエンジン構造を維持しつつ、現代的な性能と快適性を両立させています。

デザイン面でも、両ブランドは独自の美学を持っています。アプリリアは斬新でアグレッシブなデザイン、モトグッツィはクラシカルで優雅なデザインと、それぞれ異なる魅力を持っています。

ロイヤルエンフィールドは、イギリス発祥で現在はインドを拠点とする世界最古のバイクメーカーの一つです。1901年に最初のバイクを生産して以来、クラシカルなデザインと伝統的な製造方法を守り続けています。

ロイヤルエンフィールドの最大の特徴は、そのレトロなデザインと素朴な乗り味にあります。特に、長年にわたり基本設計をほとんど変えていない単気筒エンジンは、ロイヤルエンフィールドの象徴とも言える存在です。このエンジンは、現代的な高性能さよりも、クラシカルな味わいを大切にしています。

モデルラインナップは、主にクラシックスタイルのバイクが中心です。代表的なモデルとしては、Classic 350、Bullet、Himalayan(アドベンチャー)、Continental GT(カフェレーサー)などがあります。これらのバイクは、1950年代から60年代のブリティッシュバイクの雰囲気を現代に蘇らせたデザインで人気を集めています。

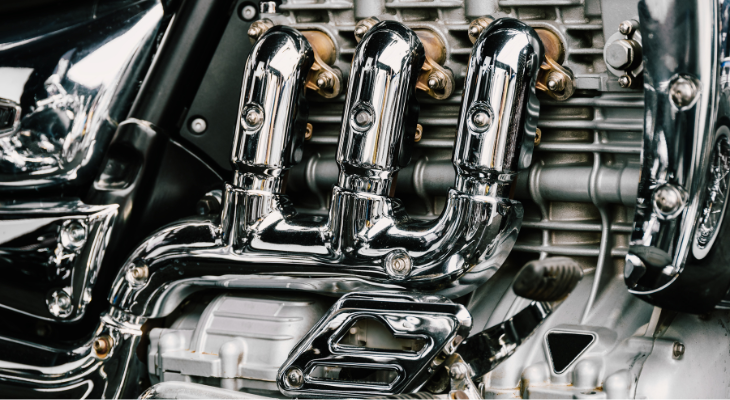

バイクは、多数の部品が組み合わさってできています。それぞれの部品が重要な役割を果たし、バイク全体のパフォーマンスに影響を与えています。ここでは、バイクの基本的な構造と、その中核となるエンジンの仕組みについて解説します。

バイクを構成する主要な部品とその役割を理解することで、バイクの仕組みやメンテナンス方法をより深く理解することができます。

フレームはバイクの骨格部分で、エンジンやサスペンションなどを支える役割を果たします。素材としては、鋼やアルミニウム、カーボンファイバーが使用されることが多く、軽量かつ高強度な設計が求められます。特に、スポーツバイクではフレームの軽さと剛性が、バイクの操作性や加速性能に大きく影響します。

エンジンは、バイクの動力源となる部分で、燃料を燃焼させて動力を発生させます。バイクのエンジンは、シリンダー数や排気量、エンジン形式(単気筒、V型、水平対向など)によって異なり、それぞれに独自の特性を持っています。例えば、シングルシリンダーエンジンは軽量でシンプルですが、V型エンジンはパワフルで振動が少ないのが特徴です。

タイヤは路面と直接接触する部分であり、バイクの走行性能に大きな影響を与えます。オフロード用のタイヤはトレッドパターンが深く、グリップ力を強化して不整地でも走行可能にします。一方で、スポーツバイク用のタイヤは、スリックに近いデザインで高速走行に適しています。タイヤの空気圧や種類を理解して適切に選ぶことが重要です。

ブレーキシステムは、バイクの速度を制御するために欠かせない部品です。ディスクブレーキとドラムブレーキの2種類があり、ディスクブレーキはより高い制動力を持つため、スポーツバイクやツアラーに多く採用されています。最近では、ABS(アンチロックブレーキシステム)を搭載したバイクも増えており、安全性が向上しています。

サスペンションは、バイクの乗り心地や走行時の安定性を保つために重要な役割を果たします。前後に装備されたショックアブソーバーが、路面からの衝撃を吸収し、バイクが安定した走行を維持できるようにします。スポーツバイクでは、サスペンションの硬さや調整機能が重視されます。

ハンドルはバイクの方向を制御するための装置で、乗車姿勢にも大きく影響します。ハンドルの形状や位置は、バイクの種類や用途によって異なります。

スポーツバイクでは低めのセパレートハンドルが採用され、前傾姿勢での高速走行に適しています。ネイキッドやクルーザーバイクではアップハンドルが一般的で、リラックスした乗車姿勢を提供します。

ハンドルバーの交換や調整によって、乗り心地や操作性を自分好みにカスタマイズすることも可能です。

シートは乗り心地を左右する重要な要素です。シートの形状や素材、クッション性によって、長時間の乗車でも疲れにくくなります。

ツーリングバイクでは快適性を重視した厚めのシートが採用され、オフロードバイクでは操作性を重視した薄めのシートが一般的です。また、タンデム(二人乗り)を考慮した設計のものもあります。

マフラーは、エンジンから排出される排気ガスを浄化し、騒音を低減するための装置です。スリップオンマフラーやフルエキゾーストマフラーなど、様々な種類があります。バイクの排気音や性能に影響を与えるため、カスタムパーツとしても人気があります。

エンジンは、バイクの心臓部とも言える重要なパーツです。燃料のエネルギーを機械的な動力に変換し、バイクを走らせる原動力となります。ここでは、エンジンの基本的な仕組みから、馬力やトルクの概念、さらには異なるエンジン形式の特徴まで、詳しく解説します。

バイクエンジンの基本的な仕組みは、燃料と空気の混合気を燃焼させ、その爆発力でピストンを動かし、最終的にクランクシャフトを回転させるというものです。この過程を詳しく見ていきましょう。

4ストロークエンジン(現代のバイクの大多数で採用)の基本的なサイクルは以下の4段階です。

これら4つの行程を繰り返すことで、エンジンは連続的に動力を生み出します。

エンジンの主要部品とその役割を以下にまとめました。

エンジンの性能は、主に以下の要素によって決まります。

エンジンの効率を上げるために、様々な技術が採用されています。例えば、可変バルブタイミング、直噴システム、ターボチャージャーなどがあります。

バイクのエンジン性能を語る上で、馬力、トルク、排気量についての理解は欠かせません。それぞれの意味を下記にまとめました。

3者は【馬力 = トルク × 回転数 ÷ 定数】という関係性にあり、一般的に排気量が大きいほど馬力とトルクも大きくなります。

日本の法律では、バイクは排気量によって以下のように分類されます。

バイクエンジンには主に2ストロークと4ストロークの2種類があります。

現在では環境規制の強化に伴い、ほとんどのバイクで4ストロークエンジンが採用されています。

キャブレターとフューエルインジェクション(FI)は、バイクエンジンに燃料を供給するシステムです。それぞれに特徴があり、バイクの性能や特性に大きな影響を与えます。

キャブレターは長年バイクエンジンの主流でしたが、環境規制の強化や燃費向上の要求に伴い、現在では多くのバイクがFIを採用しています。ただし、一部の小排気量バイクやクラシックモデルではまだキャブレターが使用されています。

バイクの駆動方式とブレーキシステムは、走行性能や安全性に大きく影響します。ここでは、ブレーキシステム(ドラムブレーキとディスクブレーキの違い)、トランスミッション(オートマチックとマニュアルの特徴比較)、サスペンションについて解説します。

ドラムブレーキは、ブレーキシューをドラムの内側に押し付けることで制動力を発生させるブレーキです。構造がシンプルでメンテナンスしやすいのが特徴ですが、放熱性が悪く、フェード現象(ブレーキの効きが悪くなる現象)が起こりやすいというデメリットもあります。

ディスクブレーキは、ブレーキパッドをディスクに押し付けることで制動力を発生させるブレーキです。放熱性に優れ、フェード現象が起こりにくいのが特徴ですが、構造が複雑でメンテナンス費用が高くなる場合があります。

安全性の向上と性能要求の高まりにより、多くのバイクでディスクブレーキが採用されています。特に前輪ではほとんどのバイクがディスクブレーキを採用しています。ただし、コストや構造の簡素さから、一部の小型バイクでは後輪にドラムブレーキが使用されることがあります。

ABSとの関係:

ABS(アンチロックブレーキシステム)は主にディスクブレーキと組み合わせて使用されます。ABSはブレーキングの安全性を大幅に向上させ、特に緊急時や悪路での制動に効果を発揮します。

バイクのトランスミッションには、オートマチックとマニュアルの2種類があります。オートマチックは変速操作が不要で、スムーズな走行が可能です。スクーターに多く採用されており、初心者や街乗りに適しています。一方、マニュアルトランスミッションは、ライダーがシフトチェンジを行うため、エンジンのパワーを最大限に引き出すことができ、スポーツバイクやツーリングバイクに多く採用されています。操作が難しい反面、自由な加速感を楽しめます。

サスペンションは、路面からの衝撃を吸収し、快適な乗り心地を提供するための装置です。スプリングとダンパーで構成され、スプリングが衝撃を吸収し、ダンパーがスプリングの動きを制御します。サスペンションの性能は、バイクの乗り心地や安定性に大きく影響します。

フロントサスペンションには、テレスコピックフォーク式や倒立フォーク式などがあります。リアサスペンションには、スイングアーム式やリンク式などがあります。それぞれに特徴があり、バイクの種類や用途によって使い分けられています。

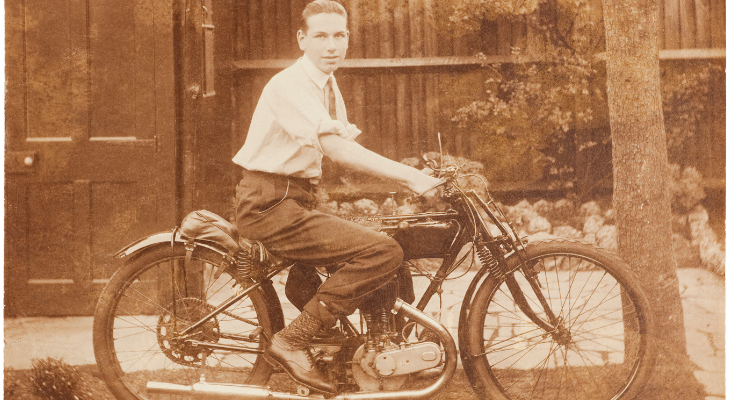

バイクの歴史は、技術革新とともに大きく変遷してきました。ここでは、黎明期から現代に至るまでのバイクの進化と文化について解説します。

バイクの歴史は、19世紀後半に自転車にエンジンを搭載したのが始まりです。当時はまだ自動車が普及しておらず、自転車が主要な移動手段でした。1885年にドイツのゴットリープ・ダイムラーが製作した「リートワーゲン」が、世界初のガソリンエンジンを搭載したバイクとされています。

黎明期のバイクは自転車のような外観で、エンジンの出力も小さく、速度も遅かったのです。

20世紀に入ると、バイクは急速に進化します。エンジンの性能が向上し、車体構造も改良されました。1903年にアメリカのハーレーダビッドソンが創業し、Vツインエンジンを搭載したバイクを製造しました。バイクのデザインも多様化し、スポーツバイク、クルーザー、オフロードバイクなど、様々なタイプのバイクが登場しました。

日本では、戦後復興期にバイク産業が発展しました。安価で手軽な移動手段として、バイクが広く普及したからです。1958年にはホンダがスーパーカブを発売し、爆発的なヒットとなりました。

1960年代には、バイクブームが起こり、若者を中心にバイクが一大ブームとなりました。

バイク文化は、時代背景や社会の変化によって変遷してきました。バイクは単なる移動手段だけでなく、ファッションやライフスタイルの一部として捉えられるようになったからです。

1950年代には、アメリカの映画「乱暴者」の影響で、革ジャンを着てバイクに乗るスタイルが流行しました。1980年代にはレーサーレプリカブームが起こり、レーシングマシンを模したスポーツバイクが人気を集めました。

バイクの歴史には、時代を象徴するような名車が数多く存在します。

ホンダ スーパーカブは、1958年に発売されたビジネスバイクです。低燃費、耐久性、扱いやすさなどを追求した設計が、世界中で高く評価されました。世界累計生産台数は1億台を超えています。

スーパーカブは現在も進化を続けており、世界中で愛されているロングセラーモデルです。

ヤマハ SR400は、1978年に発売された単気筒バイクです。シンプルで美しいデザインと味わい深い走行性能が、多くのファンを魅了しているからです。40年以上もの間、基本設計を変えずに愛され続けているロングセラーモデルです。

カワサキ Z1は、1972年に発売された、当時世界最速を目指して開発されたスポーツバイクです。900ccの空冷4気筒エンジンを搭載し、最高速度200km/hを超える性能を誇りました。

カワサキの技術力の高さを示し、後のスポーツバイクに大きな影響を与えた名車です。

ハーレーダビッドソン スポーツスターは、1957年に発売されたアメリカンバイクで、コンパクトで扱いやすい車体とVツインエンジンの鼓動感が、多くのライダーに愛されています。

ハーレーの中でも人気の高い、定番モデルです。

バイクは、単なる移動手段だけでなく、モータースポーツとしても楽しまれています。世界には、様々なバイクレースが存在し、ライダーたちは、スピードとテクニックを競い合っています。

MotoGPは、世界最高峰のバイクロードレース選手権です。世界中のサーキットを転戦し、最高峰クラスであるMotoGPクラスは、1000ccのプロトタイプマシンで争われます。ホンダ、ヤマハ、ドゥカティ、スズキ、KTMなどのワークスチームが参戦し、世界中のバイクファンから注目を集める、最高峰のバイクレースです。

スーパーバイク世界選手権は、市販車をベースとした改造車で争われるバイクロードレース選手権です。MotoGPマシンよりも市販車に近いマシンで争われるため、より親しみやすいレースとして人気です。カワサキ、ドゥカティ、ヤマハ、ホンダ、BMWなどのメーカーが参戦しており、市販車ベースのマシンで争われる世界最高峰のレースです。

モトクロス世界選手権は、オフロードコースで行われるバイクレース選手権です。2ストロークと4ストロークの2つのクラスがあり、それぞれ異なる排気量のマシンで争われます。

KTM、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、ハスクバーナなどのメーカーが参戦する、オフロードバイクの最高峰レースです。

ダカールラリーは世界で最も過酷なラリーレイドとして知られ、ライダーの体力と精神力、そしてマシンの耐久性が試される究極のレースです。

砂漠や山岳地帯など、さまざまな地形を走破します。バイク、自動車、トラックの3つの部門があり、バイク部門は、KTM、ホンダ、ヤマハ、ハスクバーナなどのメーカーが参戦しています。

この記事では、バイクの基礎知識として、種類、構造、歴史、レースについて解説しました。

バイクの世界は奥深く、多種多様な魅力に溢れています。あなたとバイクの付き合いを深めるきっかけに、この記事がお役に立てれば幸いです。

全国60店舗以上ある2りんかんでは、ライダーの求める様々な商品をお取り扱いしております。バイクが大好きなスタッフが、あなたにあった商品を提案させていただきます。

お近くの店舗はこちら:https://2rinkan.jp/shop/index_list.html