バイククラッチ交換費用はいくらかかる?相場・交換時期・DIYを解説

バイクのクラッチ交換は専門的な知識と技術が必要なため、初心者の方にとってはハードルが高く感じられるでしょう。クラッチ交換を怠ると、加速の鈍化やギアチェンジの不調といったトラブルにつながる可能性があります。

この記事では、クラッチの仕組みや寿命、交換費用の平均相場から、交換作業の流れや注意点、さらに寿命を延ばすコツまでを徹底解説します。この記事を読めば、クラッチ交換に関する疑問や不安が解消され、適正価格で、かつ安全にクラッチ交換を行うための知識が身につきます。

ぜひ最後まで読んで、快適なバイクライフにお役立てください。

バイクのクラッチ交換は、パーツの価格や工賃が高額になりがちです。下記の3点を押さえておくと、余計な出費を抑えながら安全な走りを維持できます。

バイクのクラッチは、エンジンとミッションを一時的に切り離してギアチェンジをスムーズに行う役割があります。複数のプレートを押し付けて摩擦力を生み、その力で後輪にエンジン回転を伝えます。

ライダーがクラッチレバーを握ると、プレート同士の圧力が弱まり、クランクの回転とミッションが切り離されます。クラッチを放すと圧力が高まり、再び動力が伝達されます。この一連の動作が円滑に機能しないと、ギア抜けや加速不良が起こりやすくなります。

クラッチにはスプリングが組み込まれており、圧力の調整を行います。このスプリングが弱ると、クラッチ板をしっかり押さえ込めません。結果として半クラッチ状態が長引き、パワー伝達が不安定になるリスクがあります。

クラッチ全体の摩耗を抑えるためには、スムーズなギアチェンジと定期点検が必須です。信号が多い市街地ほど半クラッチが多用されるため、消耗ペースは速まります。

クラッチ交換の費用は、パーツ代と工賃で構成されます。パーツ代は1〜3万円程度が多く、工賃は2〜3万円ほどが目安です。車種や排気量が大きいと部品点数が増え、交換が複雑になり費用も高くなりやすいでしょう。

ディーラーや大手量販店に依頼する場合は、安心感と引き換えに割高になる傾向があります。一方、地域のバイク専門店では柔軟に対応してもらいやすく、部品持ち込み可能な場合もあるでしょう。複数の店で見積もりをとって比較すると、1万円近く差がつくケースもあるようです。

DIYを選ぶライダーもいますが、かなりの専門知識と専用工具、作業時間の確保が必要になります。YouTube動画などを見ながら進めても、パーツの組み付け不良で再作業が発生するかもしれません。結果的に店での修理より高くつく場合もあるため、技術力と時間があるかどうか慎重に判断してください。

費用を少しでも抑えるには、定期的なメンテナンスで摩耗を最小限にする方法が考えられます。長期的に見れば、日頃のケアが交換時期を遅らせるポイントになるでしょう。

クラッチの寿命に関しては、目に見えて確認できる部品ではなく判断が難しいですが、小排気量車で5万km、中~大型車で10万kmを目安としてください。小排気量のバイクは発進時に高回転域で走り出す事が多いので、大型車に比べクラッチの消耗は大きくなります。また、渋滞やストップ&ゴーの多くなる都市部やサーキット走行は、負荷が高まり寿命を短くします。高速道路や信号の少ない田舎道をメインに走行している車両は、消耗が非常に少ないです。

走行距離だけでなく、年数も寿命に関わります。週末しか乗らない人でも、経年劣化でクラッチスプリングが弱り、滑りやすくなる場合があります。距離にとらわれず、バイクの挙動やレバーの感覚に異変を感じたら整備工場でチェックを受けてください。

バイクのクラッチが摩耗し始めると、運転感覚に変化が現れます。特に以下の5つの症状を放置すると、突然の走行不能や整備費用の増大につながります。

加速時にクラッチレバーをしっかり離しても、エンジン回転ばかり上がって速度が伸びにくい状況は要注意です。街乗りでストップ&ゴーが多いと、半クラッチを使う機会が増えてプレートが焼けやすくなります。

渋滞が多い都会では、発進と停止を頻繁に繰り返します。そのたびに半クラッチを多用すると、摩擦熱でプレートが劣化するスピードが加速します。乗り方によっては、表面が焦げてしまい、滑りを起こす可能性も考えられます。

スムーズな発進が難しいときは、レバーの遊び調整だけでは対応が難しい事例もあります。部品交換が必要なタイミングが来ているかもしれません。迷った場合は専門店で見てもらい、費用と交換時期を検討してください。

ギアを下げクラッチを繋いでもエンジンブレーキの効きが悪く、ワンテンポ遅れてエンジンブレーキがじわじわ効いてくるような症状があるときは、クラッチ板が焼けて滑っている可能性があります。滑っている状態で走り続けるとクラッチ板が完全に焼けてしまい、走行不能になってしまいます。

また、サーキット走行など高回転域でのクラッチ操作や低いギアによる強いエンジンブレーキは、クラッチに大きな負荷を与え滑りを発生させる要因になります。バイクの制御に支障が出る前に、クラッチ系の部品を総点検してください。結果的に余計な費用を抑えられる場合も多いです。

アクセルを大きく開けても、思ったほど速度が伸びずエンジン音だけが高まるのはクラッチ滑りの典型例です。摩擦力が低下すると、エンジンパワーが後輪に伝わりにくくなり、燃費面でも不利になります。

この症状は、クラッチプレートの摩耗が進行した場合や、クラッチスプリングの張力が低下した場合に起こります。また、不適切なオイルの使用も原因となることがあります。

エンジンオイルを交換しても改善しない場合は、クラッチ摩耗の疑いがさらに強くなります。直ちに点検を受けるか、自分で点検できる場合はプレートの厚みを測定する必要があります。厚みがサービスマニュアルの基準以下なら交換を検討してください。

エンジン回転と速度の不一致は、クラッチの機能不全を示す重要なサインです。

正常なクラッチでは、エンジンの回転数と車速が比例関係にあります。しかし、クラッチに問題がある場合、エンジン回転数が上がっても車速が伴わない、または逆に車速が急激に上がるなどの現象が起こります。

この症状は、クラッチプレートの摩耗や、クラッチスプリングの劣化が主な原因です。また、クラッチの調整不良も影響する場合があります。

エンジン回転と速度の不一致は、燃費の悪化や走行安定性の低下を引き起こします。また、予期せぬ加速や減速が起こり、事故のリスクも高まります。

この症状が見られたら、すぐにバイクショップでの点検を受けることをおすすめします。

クラッチカバー周辺やエンジン側から金属が擦れるような異音が出る場合は、部品同士が余計な当たり方をしている恐れがあります。摩耗したプレートとハウジングが干渉すると、カタカタ音やシャラシャラ音を出すことがあるようです。放っておくとダメージが広がるので、早期点検が求められます。

異音が発生している間は、他の部品も連動して負担を受ける可能性があります。オイルの金属粉が増えるなど二次的なトラブルが起きると、エンジン内部の寿命にも悪影響が及ぶかもしれません。初期段階ならパーツ交換のみで済むケースもあります。

クラッチ交換の費用は複数の部品や作業工程から成り立ちます。以下のパーツ交換を含むかどうかで総額が左右されるため、見積もりを取るときは細かく確認すると良いでしょう。

クラッチワイヤーは、レバー操作の力をクラッチ本体に伝える大切なパーツです。レバーが重くなったり、ギアの入りが悪くなったりする場合は、ワイヤーの摩耗や錆を疑う必要があります。ワイヤー自体は純正部品でも数千円から購入できる場合が多いです。

交換作業自体は比較的容易ですが、調整を誤ると動作不良を起こすことがあります。摩耗が進んだまま使用すると、中途半端な位置でクラッチが繋がるため、ギア抜けや半クラッチが増える要因になりかねません。工賃は2〜5千円ほどが目安です。

長く乗っている車両で、レバー付け根あたりがガタつく場合は要注意です。クラッチワイヤーだけでなく、レバー周辺も同時にチェックしてください。また、クラッチレバーの遊び量も確認してください。遊びが0の場合、常に半クラッチになっているかもしれません。レバーには適切な遊びを持たせてください。

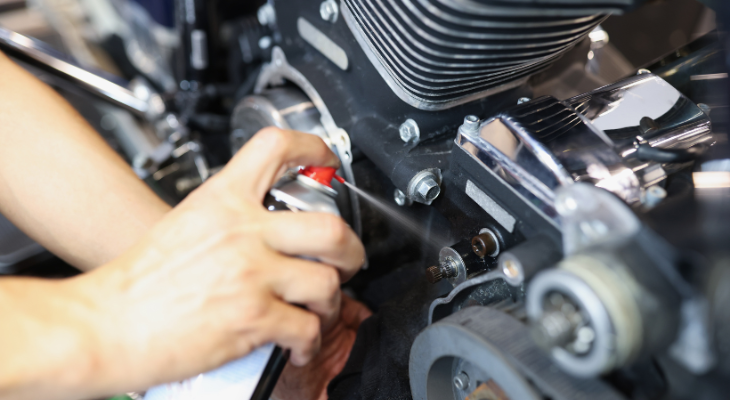

交換の際に給油を怠ると、ワイヤーが新しくても動きが重くなる可能性があります。取り付け時にはグリスアップをして、操作感がスムーズに保てる状態を目指します。結果としてクラッチ本体の負担軽減にもつながるでしょう。

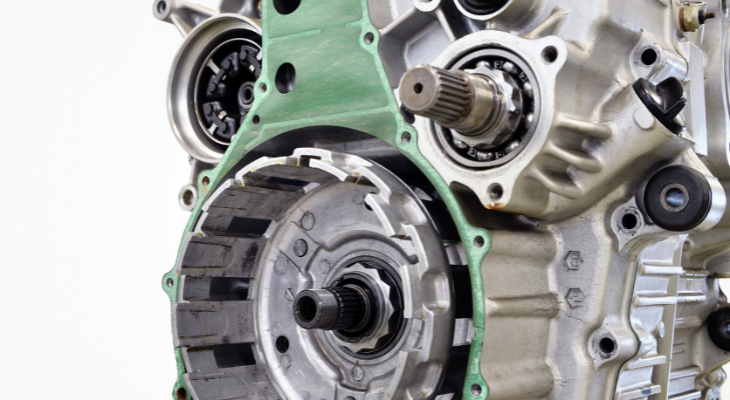

クラッチハブとハウジングは、プレート類をまとめて保持する部品です。摩耗が進むと、異音や滑り、クラッチが切れなくなる、急に繋がるなどの症状を発生させます。

これらの部品の交換費用は、車種によって大きく異なりますが、一般的に2万円から5万円程度です。高性能バイクや大型バイクの場合、さらに高額になることがあります。

ハウジングの溝が削れたり変形していると、プレート同士の噛み合わせが不安定になり、クラッチ滑りを助長すると言われています。ハウジング内部に大きな段差ができている場合は、研磨で対処できる例もあるようです。ただし、バイク専門店でも応急処置とされるため、再発リスクを考えれば早めの交換が無難でしょう。放置すると周辺のプレートが一気にダメージを受ける可能性があります。

ハブ・ハウジングはエンジンオイルに浸っているため、オイル管理も重要です。オイル交換を適切に行うことで、内部の摩擦や熱変形を抑えられます。

クラッチハブやハウジングの交換は、高度な技術と専門工具が必要な作業です。DIYでの交換は推奨されません。通常のクラッチ交換時に必ずしも交換する必要はありませんが、異音や振動が発生している場合は、点検と交換を検討する必要があります。

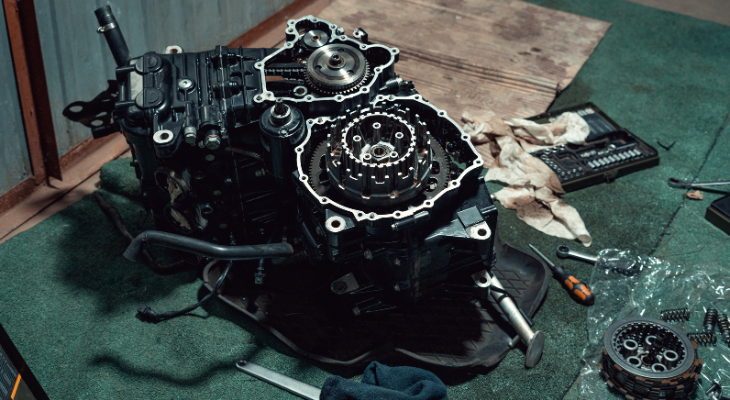

クラッチ板の交換は、クラッチ交換作業の中心となります。通常、クラッチスプリングと同時に交換します。クラッチ板はフリクションプレートとも呼ばれる摩擦材付きのパーツで、エンジンの動力を伝える要となる部分です。

摩耗しすぎると滑りが目立つようになります。摩耗が進んだクラッチ板を交換しないまま乗り続けると、エンジン回転数だけが上がる症状が深刻化し、発進時の加速も劇的に悪化します。

プレート枚数は数枚から複数枚重ねになっており、一部だけを交換するとバランスが悪くなることがあります。基本的には全枚数をまとめて交換する方が安定した性能が得られるでしょう。一緒にクラッチプレートをチェックし、歪みや熱変色がある場合は同時交換が推奨されています。

価格帯は車種によって大きく異なり、純正品が1枚1千円台のものもあれば、1枚数千円する高性能社外品も存在します。高品質のクラッチ板を選択することで、クラッチの寿命を延ばし、性能を向上させることができます。ただし、価格が高くなる傾向があるため、使用目的に応じて選択してください。

クラッチスプリングは、プレート同士を押し付ける圧力を生み出す重要な部品です。バイクの走行距離や経年劣化によって硬さが失われると、圧力不足でクラッチ板がしっかり噛み合わずに滑りやすくなります。交換スプリングは1セット2〜5千円程度が多いですが、特殊車種ではもう少し高額なことがあります。

スプリングがへたると、レバー操作が楽になる反面、十分な動力伝達が行われません。高回転域でのパワーロスが大きくなるうえ、半クラッチ状態が増す可能性があります。スポーツ走行を好むライダーほど、スプリング交換を早めに行う例が多いです。

スプリングの硬さを変える社外品も流通しています。強化スプリングを使うと、レバー操作が少し重くなる代わりに滑りにくくなるメリットがあるようです。個人の好みに合わせて選択できる反面、他のパーツへの負担増加を理解しておく必要があります。

クラッチプレートはスチール製が多く、フリクションプレートと交互に組み合わさる形で動力を伝達します。大きく歪んだり焼け焦げが生じると、噛み合わせが不均一になりクラッチ滑りの原因になります。

一枚当たりの価格はフリクションプレートより安めですが、全部交換すると意外と高額になる場合があります。セット売りされている場合は単品購入より割安になることもあるので、ショップでまとめて見積もりを取るとよいでしょう。

プレートに焼き付きがあるまま再使用すると、摩擦面が荒れてフリクションプレートの消耗も進みやすくなります。エンジンとミッションが不安定に繋がると、変速ショックが増えたりギア鳴きが起こることがあるようです。部品全体の組み合わせ状態を念入りにチェックしてください。

噛み合う部分に細かいバリができていると、ハウジングやハブにもダメージを与えます。定期交換のタイミングでプレートの表面を入念に確認し、必要に応じて磨くか交換する判断をしておくと安心です。少しでも割れや歪みが見つかったら、早めに新品へ交換しましょう。

ガスケット類はクラッチケースやカバーを密閉するためのパッキンです。交換作業時にカバーを外したあとは新品に取り替えるのが基本です。ガスケット再利用ができる車種やシール剤で代用できる例もありますが、オイル漏れリスクを考えると交換するほうが安全でしょう。

純正ガスケットの価格は一般的に千〜2千円程度です。カバー形状やバイクのサイズで値段が変わるため、ショップで適合品を確認するとスムーズです。通販で社外品ガスケットを購入する方もいますが、精度が悪いとオイル漏れを引き起こすかもしれません。

ガスケットを軽視すると、後日になってオイル漏れが発生し、走行中にトラブルを起こすリスクが上がります。再度カバーを開け直す手間も発生するため、一度の作業でしっかり仕上げることをおすすめします。少額のパーツ代で安心を得られると考えれば、交換をためらう理由は少ないでしょう。

クラッチ交換の大まかな流れは以下のとおりです。実際の手順は車種によって変わることがありますが、全体像を把握しておくとプロの作業内容を理解しやすくなります。

クラッチ交換作業を始める前に、エンジンを十分に冷却させます。これは作業の安全性を確保し、熱によるやけどを防ぐためです。エンジンが冷えたら、必要な工具と交換部品を準備します。クラッチカバーを外す前に、エンジンオイルを抜き取ります。

次に、クラッチケーブルを外し、クラッチカバーを取り外します。この際、ガスケットが破損しないよう注意が必要です。クラッチカバーを外したら、内部の部品を確認し、摩耗や損傷がないかチェックします。

クラッチケースを開放する際は、専用工具を使用します。クラッチカバーのボルトを順番に緩め、ケースを慎重に開放します。

カバーを外すとクラッチハブやプレートが見えます。異常が疑われる場合は、摩擦材が剥がれていないか、プレートに焼け焦げがないかを確認します。続いてクラッチスプリングを緩め、プレッシャープレートを取り外します。次に、クラッチプレートとフリクションディスクを順番に取り外します。この時、部品の並び順を記録しておくと、組み立て時に役立ちます。

ハブやハウジングに目立つ段差や削れがないかもチェックします。ハウジング内に大きな傷がある場合は交換が必要になるかもしれません。放置するとプレートの消耗速度が上がってしまう恐れがあります。

新しいクラッチ部品を用意し、取り外した順序と逆の手順で組み立てていきます。フリクションディスクとクラッチプレートを交互に配置し、プレッシャープレートを取り付けます。クラッチプレートとハウジングの当たり面が正常にかみ合うよう丁寧にセットします。

組み付け後はスプリングを規定トルクで締め付けます。整備不良で締め付けが足りないと、走行中にプレートが外れるリスクがあり大変危険です。

最後にカバーを取り付け、新品ガスケットやオイルシールを正しく装着します。組み立て後は、クラッチの遊びを適切に調整します。クラッチレバーの遊びは通常1~2mm程度ですが、車種によって異なります。

最後に、エンジンオイルを適量注入し、クラッチカバーを取り付けます。エンジンを始動し、クラッチの動作を確認します。ギアチェンジがスムーズに行えるか、クラッチの切れが良いかをチェックします。

試運転では、低速から徐々に速度を上げ、各ギアでのクラッチの動作を確認します。異音や振動がないか注意深く観察し、問題がなければ作業完了となります。

クラッチを交換したあとは、走行時のフィーリングを丁寧に確認することが欠かせません。特に以下の項目を重点的に観察すると、万が一の異常を早期発見しやすくなります。

交換直後は、クラッチレバーを握るタイミングとギアが噛み合うポイントが変化します。走り始めてすぐにシフトアップやシフトダウンを試み、ガリ音や入りにくさがないかを確かめると安心です。整備工場では、一定距離走行してから追加調整を行うことがあります。

レバーを半分ほど握った際の繋がり具合がスムーズなら、クラッチプレートの組み付けが適切に行われている可能性が高いでしょう。ギアチェンジが引っかかる感じが続く場合は、ワイヤーの調整不足やスプリングの組み間違いなども疑われます。

初回のシフトテストで好調でも、数十キロ走行後に症状が出るケースもあります。オイルが温まり、部品の熱膨張が起きると隙間の変化が発生するためです。定期的なチェックを続けると不具合を見逃しにくくなります。

クラッチレバーの遊びが適切か確認し、必要に応じて調整します。遊びが少なすぎると半クラッチ状態になり、多すぎるとクラッチが切れにくくなります。

クラッチレバーを握って離す動作を繰り返し、きちんとケーブルがスムーズに動いているか確認してください。動作が渋いときはワイヤー給油やレバー取り付け部のグリスアップが必要になることもあります。正常なら、レバーを離した際にカチッとした手応えが戻ってくるはずです。

クラッチ交換後は、エンジンオイルの汚れ具合や油量を再度点検することをおすすめします。古いフリクション材の残滓がオイルに混ざっている可能性があるため、交換直後や数百キロ走行後にオイル交換を行うライダーもいます。メーカー推奨より早めのオイル交換がトラブル回避につながるでしょう。

クラッチが新しくなると、摩擦熱の発生状況が微妙に変化する場合があります。サーキット走行など高負荷の場面で油温が上がりやすい方はオイル粘度を見直すのも有効です。

オイル点検窓やレベルゲージを用いて、適正量を保っているか確認してください。足りない状態で走行を続けると、クラッチだけでなくエンジン全体の寿命を縮めることになりかねません。交換時期を管理しやすいように、走行距離や日付をメモしておくと便利です。

もし金属粉が目立つようなら、他の部品にダメージが及んでいる可能性もあります。必要であればオイルフィルターも一緒に交換し、摩耗粉の循環を防ぐことが大切です。少しでも疑問があればプロの点検を受けると安心です。

クラッチ交換後にカバー付近やエンジンから聞き慣れない音がしないか、必ずチェックしてください。金属音や不規則な振動が続く場合は、組み付け不良や部品同士の干渉が生じているかもしれません。無理に乗り続けると大きな破損に至る危険があります。

ガタつきが感じられる場合は、ハウジングやハブに緩みがないか見直す必要があります。分解時に使用したボルトの締め付けトルクが適切だったか、ガスケットの取り付け面に異物がないかなども要確認です。ひとつでも不具合があれば音が増幅される場合があります。

クラッチ交換後は、加速時の挙動がどう変わったかを丁寧に確かめる必要があります。低速から中速への移行がスムーズか、急なアクセル操作で滑りが発生しないかをチェックしてください。

スロットルを一気に開けたとき、エンジン回転が上昇しつつ速度もきちんとついてくるかがポイントです。滑りが発生しているなら回転数だけ先行し、速度が追いつかない場面が増えます。山道や高速の合流など、負荷の高いシーンで注意深く観察してください。

発進や低速走行での半クラッチを試し、スムーズに繋がるかを確かめてください。交換直後はパーツ同士が新品状態で、繋がり始めるポイントが変わる可能性があります。初心者ほど、これまでの感覚との違いで苦戦する場面があるようです。

少し傾斜のある場所で、発進と停止を繰り返すテストも効果的です。斜面だと半クラッチを使う場面が増えるため、部品の噛み合わせ具合を把握しやすくなります。滑らかに進むなら心配は少ないでしょう。エンストやギクシャク感が強い場合は遊び調整や再チェックが必要かもしれません。

1速から最高速まで、各ギアでの動作を確認します。ギアチェンジがスムーズに行えるか、各ギアでの加速が正常かをチェックします。問題がある場合は、クラッチの遊びや調整を見直す必要があります。

クラッチの消耗を遅らせる乗り方を身につけると、交換頻度を減らしてコストを抑えられます。特に以下の4点を意識することで、プレートの摩耗を大幅に抑制できる可能性があります。

半クラッチは発進時などに使われますが、繋ぎ方が乱暴だと摩擦熱を増やしてプレートを痛めます。街中の信号が多い環境で長く半クラッチ状態を続けると、焼き付きを起こす可能性があります。極力早めにつなげることを意識すると、摩耗が遅れるでしょう。

低速を保ちたいときでも、極端に半クラッチを引きずるよりも、ギアを低めに選択してエンジンブレーキを有効に使うと摩耗が抑えられる例があります。

半クラッチを一切使わないのは難しいですが、3秒以内でつなぐイメージを持つだけでも効果が期待できます。発進や坂道発進での癖を意識し、滑らかに操作することで、交換サイクルを延ばせるでしょう。

エンジン回転の高い状態でギアチェンジすると、クラッチ板に一気に負荷がかかります。特にスポーツバイクは高回転域でのシフトが多く、スプリングやプレートに熱と衝撃が集中します。普段使いでは回転数を低めに保つよう心がけると、クラッチの負担を抑えられます。

高速走行時も極端に高回転をキープせず、こまめなシフトアップでエンジン回転を落とす運転スタイルが得策でしょう。燃費向上にもつながります。4千回転前後を目安にすれば、バイクの特性を大きく損なわずに保てます。

通勤での渋滞走行が避けられない場合は、無駄な空ぶかしをしないよう注意が必要です。回転数を抑えることで、クラッチだけでなくエンジン全体の負荷低減が見込めます。高回転でいたずらにパワーを使わない習慣をつけてください。

停車中にクラッチレバーを握りっぱなしにしていると、常にプレートを押さえ込んだ状態が続きます。スプリングやレリーズベアリングなど細部の負担が増し、消耗が進みやすくなるでしょう。信号待ちで止まる時間が長い場合は、ニュートラルに入れることで機械的負荷を軽減できます。

クラッチレバーを握ったままだと握力を使い続けることになり、疲労も増大します。長い信号に引っかかる度にレバーを放す癖をつけると、ライダー自身にとっても快適度が上がるはずです。渋滞が当たり前の大都市部では特に効果があります。

この習慣は、発進時にいちいちクラッチをつなぐ必要があるため、慣れないうちはミスが起こりやすいかもしれません。安全を確保しつつ、少しずつ慣れていけば問題ありません。信号待ちが多い環境ほど効果が出やすいと言われていますので、一度試してみてください。

クラッチワイヤーが徐々に伸びたり、スプリングのヘタりが進むと、レバーの遊びが変わります。遊びが適正値を外れるとクラッチの切れ・繋がりが不安定になり、摩耗リスクが高まるため要注意です。毎月の定期点検を習慣化すると、異常に素早く気づけます。

遊びはレバーの付け根にあるアジャスターやワイヤー側のナットで調整できます。最初は戸惑うかもしれませんが、整備マニュアル通りに作業すれば難易度はそれほど高くありません。ワイヤー給油やレバー根本のグリスアップも同時に行うと、操作感が変わります。

クラッチ関連のトラブルは、プレートやスプリングだけではなく周辺部品の不調が原因となることもあります。下記4つの部品を重点的にケアすることで、安全性と動力伝達の安定を確保できます。

クラッチワイヤーはレバー操作の要となる部品です。グリス切れや錆が発生するとレバーが重くなるだけでなく、クラッチが完全に切れなくなる可能性があります。

ワイヤー内に錆が広がると、根元が切れるなど重大なトラブルが起こるリスクも高まります。切れかけのワイヤーは目視で確認しづらいため、違和感があれば早めにチェックしてください。交換目安は年式や走行環境で変わりますが、表面の樹脂が割れている場合は特に要注意です。

調整時はレバーの遊びも同時に確認すると効率的です。遊びが大きすぎるとギア鳴きや滑りを誘発します。ワイヤーのアジャスターを回して微調整を行い、適度な遊びを確保するとクラッチの繋がりがスムーズに感じられます。

レバー本体の取り付け部が摩耗していると、ガタつきや引っ掛かりが生じます。動作不良によってクラッチの切れや繋がりに悪影響が及ぶため、レバーが古いまま使い続けるのは避けたほうがいいでしょう。

レバーを握ったときにスムーズに戻らない場合は、ピボット部分に汚れや錆がある可能性があります。レバーが固いと感じたら、積極的に手入れしてください。

カスタムレバーに換装する事例もあります。調整幅が多いレバーなら、手のサイズに合わせやすくなるでしょう。ただし、レバー形状が変わることで操作感が大きく変化する場合もあります。安全を最優先に考え、信頼できるメーカー製品を選択してください。

クラッチスプリングは、経年劣化によって徐々に張力を失います。ばね自体が短くなったり、変形したりすると、クラッチ板を圧着する力が不十分になります。操作レバーが軽くなる一方で滑りも発生しやすくなるので注意が必要です。

張力の衰えを放置すると、グラグラになったクラッチ板が異音を発生させる原因になります。交換サイクルが見えづらいため、早めの点検と予防的な整備を心がけることがトラブル回避への近道です。迷った場合はバイク専門店で相談すると失敗が少ないでしょう。

油圧式クラッチ搭載車両では、クラッチフルードが切れたり劣化するとレバー操作がスカスカになったり切れ不良が発生したりします。自転車のブレーキと同様に、フルード量が減ると気泡が入りやすくなるため、フワフワした手応えに悩むライダーもいるようです。

フルードは定期交換が推奨されており、交換目安はおおむね2年ごととされています。タンクのリザーブホースが黄ばんでいたら、劣化が進んでいる合図かもしれません。あわせてエア抜き作業を行い、気泡を除去することで操作感が取り戻せます。

バイクのクラッチは、消耗が進むと走りの快適さと安全性を大きく損ないます。交換費用は部品代や工賃などでまとまった額が必要ですが、早期発見と適切なメンテナンスを心がけることでトラブルを最小限に抑えられます。

日頃の点検や正しい乗り方でクラッチの負担を減らし、トラブルを防ぐことが大切です。長く快適なバイクライフを送るためにも、適切な時期に交換や調整を行って安全を確保してください。