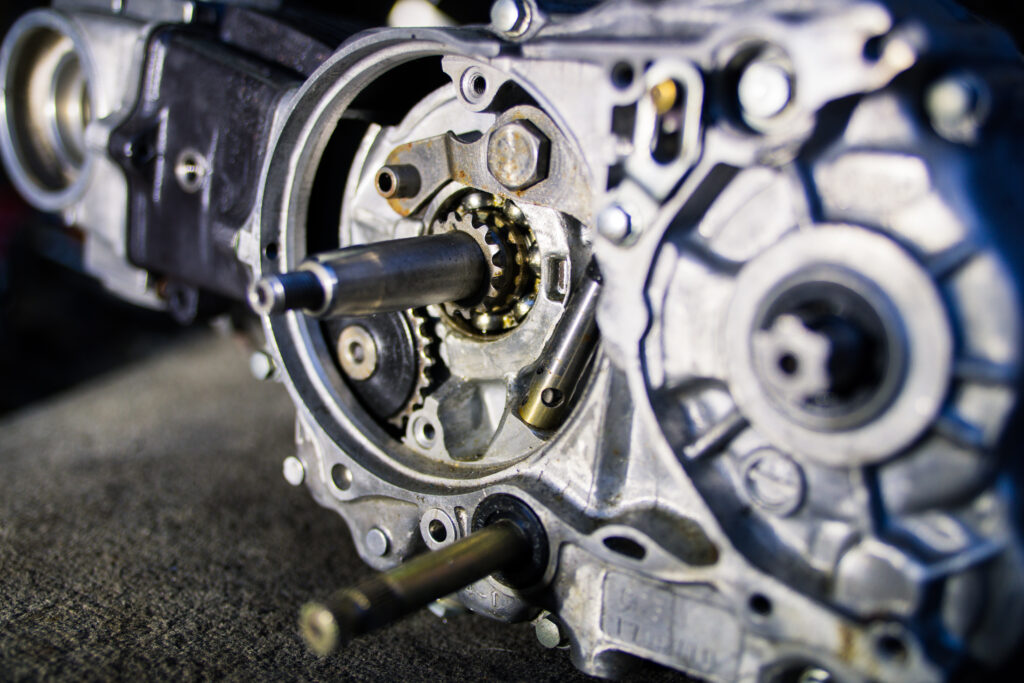

バイクのエンジン部品の名称とは?エンジンの種類や気筒数の違いについても解説

バイクのエンジンの部品の名称について知りたいと悩んでいませんか?

この記事では「バイクのエンジン部品の名称」について紹介します。

他にも「バイクのエンジンの種類」や「エンジンの気筒数の違い」について解説していきます。

ぜひこの記事を参考に、バイクのエンジン部品の名称について理解を深めてみてください。

バイクのエンジン部品の名称については、以下があります。

それぞれの名称について解説していきます。

スパークプラグとは、火花を飛ばす電気部品のことを指します。

圧縮された混合気に火花を飛ばして燃焼させることによって、エンジンを動かすことができます。

実際に、良いエンジンの働きとされているのは、以下の3つがあります。

上記の1つを担うわけなので、非常に重要な部品といえます。

最近では、電極にイリジウムを採用しており、電極の先端を細くすることによって強力な火花を安定的に作り出す「イリジウムプラグ」が多く見られるようになり、優れた着火性能により低燃費車両からスーパースポーツ車両まで標準採用されています。

イリジウムプラグは電極が細く、ほぼ決まった位置で混合気に着火することができるので、希薄燃料や高圧縮時において、設計に対して忠実な燃焼が得られるメリットがあります。

しかし、電極が細く緻密に作られているので、清掃が出来ないというデメリットも挙げられます。

エンジンの血液とも称されるエンジン作動において重要な潤滑を行います。エンジンの構成部品はほとんどが金属でできており、金属同士が擦れ摩耗することを防ぐために重要です。

また、エンジン内で発生する熱を冷やしエンジンが高温になるのを抑制しています。長期間エンジンオイルを交換しないとオイルが劣化し、潤滑や冷却を行えなくなり、最悪エンジンが損傷することもあります。

燃焼室(シリンダー)とは、混合気の圧縮がおこなわれ、スパークプラグによって燃焼が起きる空間を指します。

この空間の形状を変えることによって燃焼の伝播速度を速めたり、効率的に燃焼させることが可能です。

また、シリンダーにはクロスハッチといって、オイルがシリンダーに馴染むように小さな傷が入っています。

ピストンとは、吸入から排気を繰り返すエンジンのキモとなる部分です。

具体的には、ピストンがシリンダー内を上下することで以下の動作を行います。

上記の動作を繰り返しおこないます。

ノーマルピストンの多くの材質はアルミ合金で作られており、軽量で十分な強度があり、加工性に優れているのでほとんどのエンジンで採用されています。ただし、高温に弱いため長時間高温にさらされると破損することもあります。

コンロッド(コネクティングロッド)とは、ピストンとクランクシャフトをつなぐ棒状の部品の総称です。

米国ではRods(ロッズ)と呼ばれており、種類は豊富で大きく分けてA断面、I断面。H断面とあります。

同じバイクの車種の同じもので比較すると強度や用途、量産性によって分かれており、H断面は強固な特徴がありますが、A断面と比較すると重たくなります。

I断面については、その中間になります。

クランクシャフトとは、ピストンとの上下運動を回転運動に変換する部位です。

エンジンのオーバーホールなどをする際はよくここの軸受けとなるメタルが摩耗していることが多いので、その際には交換が必要となります。

基本的には、1エンジンに付き1つだけで、この部品からクラッチやギア、ドライブチェーンを経由してタイヤに動力を伝えることができます。

そのため、クランクシャフトとは、エンジンの回転数のことです。

また、この部品には連続的に回転させる為の「重り」的な役割があり、クランクシャフトがないと規則正しく回転ができません。

吸排気バルブとは、吸気と排気の2種類のバルブがピストンの上下運動に合わせて開閉するバルブのことを指します。

4サイクルエンジンの吸入、圧縮、燃焼、排気の工程に最も重要な部品であり、クランクシャフトの回転をカムシャフトへ伝えカムシャフトが吸排気バルブを作動させます。混合気を吸い込む時に動くのが吸気バルブ、燃焼したガスを排出時に動くのが排気バルブとなっており、ピストンの上下運動に合わせて適切に開閉するように調整されています。2サイクルエンジンでは、吸気側のみバルブが存在し、排気バルブは付いていません。

このように、エンジンの回転には欠かせない大きな役割を担っています。

バイクのエンジンの仕組みは、空気とガソリンを混ぜて爆発させ、その回転運動をクラッチやギヤ、ドライブチェーンを還してタイヤに動力を伝えます。

バイクのエンジンの種類については、以下があります。

それぞれの仕組みについて解説していきます。

2ストロークエンジンとは、以下の工程を経て動力を得ています。

ピストンが上昇する間に排気と吸気、シリンダーの圧縮をおこない、その後にスパークプラグの点火により燃焼して、その勢いでピストンが下降し、吸気した混合気をシリンダーへ送り吸入、その後半で排気がおこなわれます。

クランクシャフト1回転、ピストン1往復の2行程で1回の爆発を起こすことができます。

同じ排気量なら4ストロークよりもパワフルで、構造もシンプルなため、エンジンを軽くコンパクトに作ることが可能です。

しかし、オイルを燃やしながら潤滑する構造で、未燃焼ガスが多く排気ガスに含まれる有害物質が多いというデメリットがあります。

そのため、現在では排気ガス規制によって公道を走る車両への搭載はほぼ無くなってしまいました。

2ストロークのバイクに乗りたければ、中古車であれば今でも2ストロークエンジンのバイクに乗ることはでき、実際に独特なフィーリングを好んで2ストロークに乗り続けているライダーも多くいます。もしくはオフロードレーサーバイクであれば新車で購入することができます。ただし公道での乗ることはできません。

4ストロークエンジンとは、以下の工程を経て動力を得ています。

この1つのサイクルの間にピストンが上下に2往復するため、4ストロークと呼ばれています。

2ストロークに比べて排ガスがクリーンで、燃費も優れているというメリットがあります。

騒音も静かで環境性に優れ、低回転でのトルクが太く扱いやすい特徴があるので、現在では4ストロークが主流になっています。

2ストロークとの違いは爆発の行程だけではなく、オイルの潤滑方式も異なります。

4ストロークはエンジンオイルを循環させるため、基本的にオイルを燃焼させることはありません。

そのため、マフラーから白煙を吹くことはありません。

エンジンの気筒数とは、シリンダーとピストンのセット数のことで、単気筒ならピストンは1個、2気筒ならピストンが2個あるエンジンということです。

気筒数は多ければ多いほど良いというわけではなく、バイクによって同じ排気量でも気筒数の違う車種も多く存在しています。

同一排気量であれば、気筒数が多い方が高回転化しやすく、高出力なエンジンとなります。

しかし、最高出力が同じエンジンであっても、気筒数が違えば出力特性が異なり、バイクの乗り味は大きく変わるのも事実です。

エンジンの気筒数の違いについては、以下があります。

それぞれの気筒数について解説していきます。

単気筒とは、排気量のすべてを1本のシリンダーで使うので、1回の爆発での発生トルクが大きいという特徴があります。

爆発の間隔が長いので独特「鼓動感」があるので、愛好者も多くいます。

構造がシンプルで小型軽量なエンジンを作りやすいことから、原付からモトクロスバイクまで幅広く使われています。

太い低速トルクからフラットに吹き上がっていきますが、高回転は回りづらいです。

一定の回転数を過ぎてしまうと、回っているだけでパワーがついて来なくなるのも事実です。

そのため、早めにシフトアップして低回転のトルクで走行するのをおすすめします。

2気筒は、並列やV形、水平対向など、シリンダー配置のバリエーションが豊富な特徴があります。

バリエーションによって、それぞれ異なる出力特性を味わうことができ、単気筒ほどではありませんが鼓動感が強いです。

実際に、同じ2気筒でも、エンジンによって全くキャラクターが異なるのも事実です。

おおまかに分けると以下の3種類があります。

上記のように、2つのピストンの燃焼タイミングの違いで音もフィーリングも全く異なります。

3気筒とは、単気筒や2気筒のトルク感と、多気筒のスムーズさを併せ持っている特徴があります。

2気筒ほどではありませんが、十分な低速トルクを発生し、高回転までまろやかに吹き上がっていきます。

トルクと伸びのバランスの良さの他にも、回転によって音色が変わっていくのも3気筒ならではの特徴です。

低回転では「ギュルギュル」といった音が特徴ですが、回転が上がるにつれて澄んだ甲高いサウンドを発生します。

4気筒とは、高回転性能とスペース効率のバランスが良く、スポーツバイクに多く採用されている特徴があります。

甲高いサウンドが持ち味の並列4気筒エンジンは、日本のホンダが最初に作ったのが並列4気筒エンジンなので、日本発祥のエンジンです。

高性能車を目指して作られたことからも分かるように、並列4気筒エンジンは高回転高出力であることが特徴といえます。

低回転のトルク感は薄いですが、緻密に回るエンジンは非常に扱いやすく、街乗りにも使いやすいエンジンです。

また、4気筒エンジンは並列の他にV型も存在しており、こちらは並列4気筒に比べるとエンジンの幅を狭くでき車体をスリムにすることができます。

バイクのエンジンを冷やさずにそのまま稼働させてしまうと、オーバーヒートを起こしてエンジンが停止してしまいます。

最悪の場合はエンジンをまるごと交換することになる致命的な故障となってしまいます。

そうならないためにはエンジンを常時冷却する必要があります。

エンジンの冷却方法については、以下があります。

それぞれの冷却方法について解説していきます。

空冷式とは、エンジンに当たる走行風を利用して、熱を発散させる方式です。

放熱性を上げるため、表面積を増やす目的で冷却フィンが設けられているのが特徴です。

放熱フィンはエンジンを冷却するという目的のための装備ですが、エンジンの外観を装飾する二次的な役割も持っています。

そのため水冷エンジンでも装飾フィンを備えるものもあります。

また、空冷式エンジンは走行風によってエンジンを冷却するので、停車中に長時間アイドリングしているとエンジンの熱が高くなりすぎてしまうデメリットがあります。

さらに、他の冷却方式より効率が悪かったり、エンジンの掃除が面倒な特徴も挙げられます。

水冷式とは、エンジン内部に冷却水の経路を設けて還流させ、発生した熱を吸収させる冷却方式です。

空冷よりも効率的にエンジンを冷却することができるので、バイクでも現在では水冷エンジンが主流となっています。

シリンダーの燃焼室に近い部分にある冷却水の通り道の「ウォータージャケット」に水が循環することでエンジンを冷やしています。

エンジンの熱を吸収して温度が上がった水は、ラジエターを通過することで冷やされ、再びエンジン内部へと送られてエンジンを冷却する仕組みです。

空冷と比べると水冷エンジンは部品点数が増え、構造が複雑になるうえ重量も増えてしまうデメリットがあります。

また、エンジンをカウルで覆っても冷却できるメリットがあるので、フルカウルを装備するバイクはほぼすべてが水冷エンジンを採用されています。

油冷式とは、オイルを冷媒としてエンジンを冷やす方式です。

水冷エンジンよりも機構を単純化することができ、軽量なメリットがあります。

しかし、エンジン温度を一定に保つ性能としては水冷よりも劣っています。

そのため、油冷式を採用しているバイクは少なく、ジクサー250の単気筒エンジンだけが唯一採用されています。

今回は、バイクのエンジン部品の名称やエンジンの工程や気筒数の違いを紹介しました。

バイクのエンジン部品の名称については、以下があります。

また、バイクのエンジンの仕組みは、空気とガソリンを混ぜて爆発させ、その回転運動をクラッチやギヤ、ドライブチェーンを還してタイヤに動力を伝えます。

今回の記事を参考に、エンジンの理解を深めて、さらにバイクの知識を増やしましょう。

全国に60店舗以上ある2りんかんでは、ライダーの求める様々な商品をお取り扱いしております。

バイクが大好きなスタッフが、あなたにあった商品を提案させていただきます。

お近くの店舗はこちら:https://2rinkan.jp/shop/index_list.html