バイクのバッテリー上がりの症状や原因は?対処法や未然に防ぐ方法も詳しく解説

バイクのバッテリー上がりは、バイクで起こるトラブルの中でも特に多いとされています。

ですが、急にバッテリーの不具合でエンジンがかからなくなると焦ってしまい、すぐに適切な対処ができない可能性が高いです。

そこで本記事では、バイクのバッテリー上がりの症状や原因、対処法について詳しく解説します。

バッテリーが上がってしまう前に予兆があるケースもあるため、早めに異変に気付くことが大切です。

バッテリー上がりを未然に防ぐための対策についてもお話ししますので、ぜひこの記事を参考にしていただき、万が一に備えておきましょう。

そもそも、バッテリー上がりとは、バッテリー内に蓄えられている電気量が、一定の量を下回ることを指します。

バイクは電力でセルモーターを回してエンジンを始動させるため、バッテリー上がりが起きると、バイクが電気不足に陥り、セルモーターを回す電力がなくなるため、バイクが動かなくなってしまうのです。

そのため、突然バイクが動かなくなることがあればその症状を確かめ、適切な対処をする必要があります。

バイクのバッテリー上がりで主に見られる症状は以下の通りです。

特に、セルモーターが回らない場合はバッテリー上がりであることがほとんどで、セルの回転が弱々しくすぐに止まってしまったり、ライトが弱く光っていたりする場合はバッテリーが弱っている可能性が高いです。

このような兆候がある場合、バッテリーが放電状態にあったり、寿命がきていたりするため、バッテリー上がりが起きやすくなります。

バッテリー上がりは、特に冬場や長期間バイクを使用しなかった場合に起こりやすい現象です。冬場は気温が低くなるため、バッテリーの化学反応が鈍くなり、放電が進行しやすくなります。また、長期間バイクを使用しないと、自然放電によってバッテリーの電力が失われることがあります。定期的にバイクを使用しない場合や、長期間乗らない場合は、バッテリーの状態を確認し、必要に応じて充電することが重要です。

バッテリー上がりを防ぐためには、日常的なメンテナンスが欠かせません。例えば、定期的にバッテリーの電圧をチェックし、必要であれば補充電を行うことが推奨されます。また、バイクを使用しない期間が長くなる場合は、バッテリーを取り外して保管するか、バッテリーメンテナンス用の充電器を使用して適切に管理することが大切です。

バッテリー上がりの予防として、バイクの使用頻度を上げることも一つの方法です。頻繁にバイクを使用することで、バッテリーが適度に充電され、放電による劣化を防ぐことができます。

これらの対策を講じることで、バッテリー上がりを防ぎ、バイクのトラブルを未然に防ぐことが可能です。定期的なメンテナンスと適切な使用方法を心がけることで、バイクのバッテリー寿命を延ばし、安全かつ快適なライディングを楽しむことができます。

バッテリー上がりが起きた場合、まずはその原因を突き止めなければ適切な対処ができません。

バイクのバッテリー上がりの主な原因は以下の通りです。

それぞれ詳しく説明していきますので、急なバッテリー上がりで困っている方は、当てはまるものがないか確認してみましょう。

バイクのバッテリーは、使い始めてから2〜3年、程度で寿命がくると言われています。

バイクの使用頻度や環境によっても変わってきますが、2〜3年経ったバッテリーはバッテリー上がりが起こりやすいため、早めに交換した方が良いでしょう。

バイクは、エンジン稼働中に常に発電を行っています。ジェネレーター(発電コイル)により交流電気を発電し、レギュレーターにて13.5~15Vの直流電気に変換しバッテリーへの充電を行っています。

経年劣化やこれらの部品の故障により充電電力が適正に得られず、バッテリーに充電ができない状態になりバッテリー上がりをおこすこともあります。

また、弱ったバッテリー(充電能力の落ちたバッテリー)を使用し続けることで、レギュレーターに負荷がかかり充電系統が故障する事もあります。

バッテリーが故障して充電が十分にできなくなっている恐れや漏電する危険もあるため、最悪の場合、感電や火災事故にも繋がる恐れがあります。そのため、バイクショップなどで点検してもらい、必要があれば新品のバッテリーに交換しましょう。

バッテリーの端子が緩み、接触不良を起こしていると、バッテリー上がりの原因となります。

端子の接触が悪ければ電流も流れづらくなるため、十分に充電できなくなるのです。また、漏電や火災のリスクもあるため、早急に改善しましょう。

この場合は修理して端子の接触を改善する必要があります。

バイクのバッテリーは自然放電するので、バイクに乗らずに充電されていない状態が長く続くことも、バッテリー上がりの原因になります。バッテリーは、エンジンが動いている時に充電されるのですが、走行時間や走行距離が短い場合は充電不足となり、バッテリー上がりが起こりやすくなるのです。

そのため、バッテリーの寿命でなければ充電を行うと復活する可能性があります。

バイクに乗ったときに、急にバッテリー上がりが起きると、どのように対処したら良いか分からず慌ててしまいますよね。

ですが、あらかじめ知っておけば万が一の時にも落ち着いて行動できるはずです。

ここでは、バッテリー上がりの対処法について詳しく解説します。

バッテリー上がりが生じたとき、最寄りのバイクショップなどでバッテリーを充電する方法が有効です。

この場合、工賃としてかかる費用は1,000円〜2,000円程度が相場となります。

ただし、近くにバイクショップがあるとは限らないため、押して歩けない距離ならばロードサービス等を呼ぶことになるでしょう。

充電で回復しない場合はバッテリーの寿命がきている可能性が高いです。

キャブレター車の場合、バッテリー上がりが起こった際に押しがけやキックスタートを試すとエンジンを始動できる場合があります。

そのため、キャブレター式のバイクに乗っている方は、万一に備えて押しがけやキックスタートを練習しておくのがおすすめです。

押しがけやキックスタートの方法について詳しく見ていきましょう。

押しがけは、タイヤの回転力を使ってエンジンを始動させる方法です。

押しがけの基本手順は以下の通りです。

エンジンがかからない場合、勢いが足りなかった可能性が考えられるため、もう一度はじめからやり直してみましょう。

キックスタートは、エンジン横のキックペダルを勢いよく踏み込んで、直接クランクシャフトを回してエンジンを始動させる方法です。

キックスタートの基本手順は以下の通りです。

エンジンがかかるまで、同様の作業を繰り返しましょう。

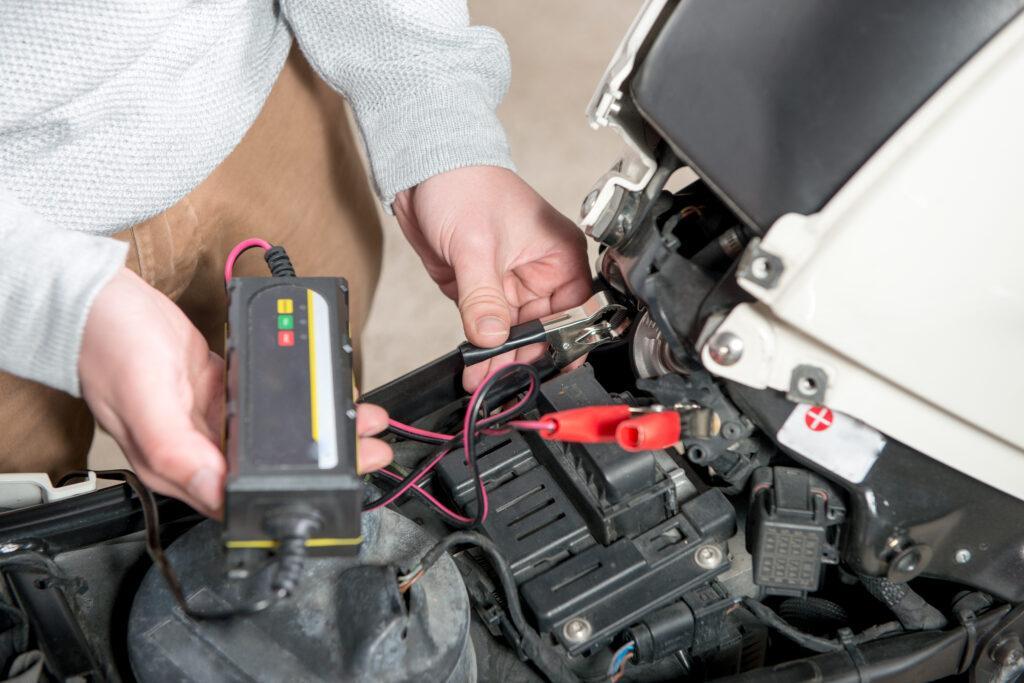

電子制御化が進んでいる最近のバイクでは、押しがけやキックスタートができない場合があり、その時に試していただきたいのがジャンプスターターです。

ジャンプスターターはスマホの充電器のようなもので、持ってさえいれば急なバッテリー上がりでも1人で対処することができます。

バッテリーのプラス端子とマイナス端子にそれぞれブースターケーブルを接続し、あとはジャンプスターターの電源を入れるだけで充電可能です。

ジャンプスターターでエンジンが始動できても、ジャンプスターターを外すとエンジンが停止してしまう事が一部のインジェクション車で発生します。バッテリーが弱リきっているのでバッテリーを新品に交換してください。

何を試してもバイクが動かなかったり、数日〜1週間程度で再びバッテリー上がりが起こったりするのであれば、バッテリーの交換時期がきている可能性が高いです。

その場合、バッテリーを新品に交換しましょう。

しかし、バッテリーを新品に交換しても症状が改善されない場合、電装系の問題である可能性が高く、これは素人で解決するのが難しいため、バイクショップでみてもらうのがおすすめです。

バッテリーの本体価格は種類やショップによって大きく異なりますが、5,000~15,000円程度が相場となります。

バッテリーはバイクを動かすために欠かせない存在であるので、適切な扱い方や保管をしてバッテリー上がりを起こさないことが重要です。

ここでは、バッテリー上がりを起こさないためにできる対策について説明していきます。

バイクのバッテリーは、エンジンが動いている時に充電されるため、長期間乗らないでいると全く充電されない状態が続き、バッテリー上がりの原因となります。

ですから、バッテリーの充電状態を維持するために、定期的にバイクを走行させることが大切です。

バイクを使う予定がないとしても、長時間走る必要はないので、なるべく放置せず2週間に1度、30分程度乗るように意識しましょう。

前述した通り、バイクに乗らないとバッテリーを充電できず、電力を消費してしまいます。

そのため、バイクに長期間乗らない場合は、バッテリーを車体から外してバッテリーの自然放電を防ぎ、バッテリー上がりを予防しましょう。

バッテリーを外す際は、必ずマイナス端子から先に外し、取り付ける際はプラス端子からつないでください。

逆の順序で行うと感電やショートする危険があります。

バッテリーは充電してから保管し、保管中も定期的に補充電を行なうのが望ましいです。

バッテリーの過充電は寿命の短縮につながり、最悪の場合バッテリーが膨張したり破裂したりするなどの危険性もあるので、注意しなければなりません。

ただし、バッテリーの状態に合わせて自動で充電してくれる充電器なら、誤って充電したままにしてしまう心配はないでしょう。

バッテリーの異常に注意する

バッテリーの寿命が近づくと、以下の症状が現れることが多いです。

このような兆候がある場合、他の電気系統の部品(ジェネレーターやレギュレータ、ヒューズボックスなど)に異常が見られることが多いため、バイクショップで日常点検したり、10年以上経過している車種の場合は部品を予備交換するなど、早めのケアをするとバッテリー上がりを未然に防げるかもしれません。

バイクのバッテリーは消耗品のため、寿命がきたら新品に取り替えなければなりませんが、適切な管理をすれば寿命を伸ばすことも可能です。

具体的には以下の方法を実践してみましょう。

それぞれ詳しく説明していきます。

先述した通り、バイクを長期使用しない場合は、バイクからバッテリー外して室内保管するのが適しています。

しかし、バッテリーは温度変化に弱く、温度や湿度が高くなると自己放電も大きくなるので注意が必要です。

そのため、外したバッテリーを長持ちさせるために、以下の環境で保管するのが良いでしょう。

バッテリーを外さない場合でも、バイクをガレージなどの室内で保管するのがおすすめです。

この場合、バッテリーのマイナス端子を外すだけでもバッテリーの劣化を予防できます。

バッテリーは日本国内生産のものもあれば、海外生産のものがあり、生産地や販売価格によって品質に差が出ます。

一般的に、価格が安いものであれば寿命が短くバッテリーの交換頻度が高くなり、長く使用できるものは高額です。

そのため、バイクに乗る頻度やメンテナンス頻度を考慮しながら、自身に合ったバッテリーを選択すると良いでしょう。

バイクのバッテリー上がりは、様々な症状が見られるため、ツーリング中にバイクが動かなくなるということがないよう、なるべく早めに異変に気付くことが重要となります。

急にバッテリー上がりが起こると動揺してしまいがちですが、今回紹介したバッテリー上がりの原因や対処法を把握しておけば、万が一の際にも安心です。

また、普段からバッテリーを適切に管理することが、長持ちさせるために有効ですので、この記事を参考に、しっかりと管理しておきましょう。

全国に60店舗以上ある2りんかんでは、ライダーの求める様々な商品をお取り扱いしております。バイクが大好きなスタッフが、あなたにあった商品を提案させていただきます。

お近くの店舗はこちら:https://2rinkan.jp/shop/index_list.html

野口 美久ridersacademyプロフィールを編集