【完全ガイド】バイク用コンパウンド30選!磨きと傷消しの極意

「バイク用のコンパウンドって種類が多すぎて、違いがよくわからないな…結局どれが一番いいんだろう」

「使い方を間違えて傷つけてしまったら嫌だな…自分のバイクに合ったコンパウンドの選び方が知りたい」

そんな悩みを解決する記事です。

コンパウンドは愛車のメンテナンスに欠かせないアイテムですが、選び方や使用方法を間違えると思わぬトラブルにつながります。正しく使えているかどうか、不安に感じるライダーも多いでしょう。

この記事では、バイク用コンパウンドについて徹底解説します。具体的な内容は以下のとおり。

結論から言うと、すべての用途を一つの製品で済ますことはできないため、目的と自分のバイクに合ったコンパウンド選びを学ぶことが必須です。この記事を読めば、最適なコンパウンドを選び、自信を持って愛車のメンテナンスができるようになるはずです。

いつもピカピカのバイクで気持ちよく走るために、ぜひ最後までお読みください。

コンパウンド選びの基礎として、覚えておくべき事柄について確認しましょう。

ポイントは以下の4つです。

コンパウンドとは、いわば非常に目の細かい液状のヤスリのこと。液体〜ペースト状の基材(つなぎ)に、細かい粒子状の研磨剤が無数に混ぜ込まれています。研磨剤の粒子をこすりつけることによって、汚れやサビ、傷の原因となるものを削り取る働きをします。

歯磨き粉とよく似た仕組みですね。

基材は主に水か油で、粘り気によって使い心地が違います。製品によっては艶出し剤や保護剤が配合されているものもあり、それぞれのアイテムを特徴づけています。

コンパウンドの主な使用目的は、以下の3つです。

いずれもバイクの外観を美しく保つことが目的なので、ピカピカの状態を保つには必須のアイテムといえます。

コンパウンドによる傷消しの原理は、周辺をなめらかに削り取ることで傷が見えにくくなるという仕組みです。

バイクパーツの多くは塗装や表面処理がされているため、塗膜表面の厚みにとどまっている傷しか修復できません。

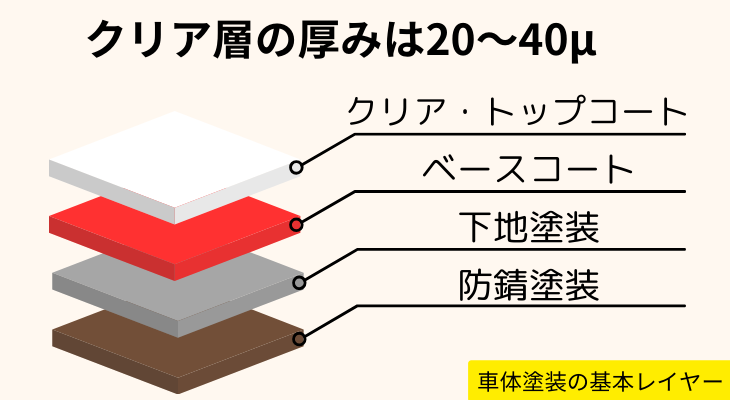

タンクの塗装を例に挙げると、金属面の上に少なくとも4層程度の塗膜が作られています。

上記(4)のクリア層の厚みは、20〜40μm(マイクロメートル)。1マイクロメートルは0.001ミリメートルです。この、わずか1ミリにも満たない範囲がコンパウンドの有効な厚みです。

クリア層を過ぎてカラーや下地にまで達している傷は、コンパウンドだけで消すことはできません。

コンパウンドで消せる傷かどうかを見分けるには、水で濡らしてみるのが簡単です。浅い傷は水をかけると消えたように見えるため、クリア層にとどまっている傷と判断できます。

コンパウンドは、含まれる研磨剤の粒度によって用途が異なります。粒子が粗いほど削る力が強く、細かいほど表面が美しくなめらかに仕上がります。

以下の4つの粒度に分け、それぞれの特徴と用途を見ていきましょう。

粗目のコンパウンドは、深い傷やくすみ、酸化した塗装面の修復に適しています。

研磨力が強く、塗装を傷める可能性があるので十分な注意が必要です。必ず細目のコンパウンドで仕上げを行い、最後にワックスやコーティング剤で保護しましょう。

主にマフラーなどのステンレスパーツ、無垢のアルミパーツなどの金属面に使用しますが、メッキ部分には使用しないよう注意してください。初めて使用する際は、目立たない箇所でテストしてから本格的な作業に入るのがおすすめです。

| 粒度 | 15〜50μm |

| 用途 | ・深い傷の補修・汚れや塗装面のくもり、サビの除去・塗装前の下地処理 |

| 特徴 | ・強い研磨力 |

| 使用箇所 | ステンレスのエキパイ/ステンレスやアルミ製(無塗装)のマフラー、純正アルミレバー |

| 注意点 | ・適量を守り力加減に気をつける・仕上げやメッキパーツには使わない・目立たない箇所でテストしてから使用する |

中細目のコンパウンドは、最も汎用性の高いタイプ。カウルやタンクの塗装面、ヘッドライトカバーやウインドシールドなど樹脂パーツの研磨、粗目で磨いた後の仕上げなどが主な用途です。

ある程度の研磨力を持ちつつ、仕上がりも比較的きれいなため、多くの場面で活用できます。初心者にも扱いやすいでしょう。

ただし、研磨力では粗目、光沢では細目に劣るため、状況に応じて両者と併用します。

| 粒度 | 3〜10μm |

| 用途 | ・微細な傷消し・水垢、くすみ取り・日常のメンテナンス |

| 特徴 | ・高い汎用性 |

| 使用箇所 | タンク / カウル / ヘッドライトカバー / ウインドシールド |

| 注意点 | ・磨き過ぎに注意・メッキやチタンには注意が必要 |

細目のコンパウンドは、主に樹脂パーツの傷消しや仕上げのつや出しに使用します。塗装面やデリケートな素材にも優しく、美しい光沢を引き出すことができます。

下地への負担が少ないため、安心して使用できることや使用範囲の広さがメリット。新車や状態の良いバイクのメンテナンスにもおすすめです。

比較的気軽に扱えますが、深い傷には効果が薄いので注意が必要です。

| 粒度 | 1〜2μm |

| 用途 | ・樹脂パーツの傷消し・研磨後のつや出し・日常のメンテナンス |

| 特徴 | ・さまざまなパーツに対して気軽に扱える |

| 使用箇所 | カウル、タンクの塗装面/クリア樹脂パーツ / ミラー / メッキパーツ |

| 注意点 | ・傷消し用途には粗目や中目と併用 |

極細目のコンパウンドは、最終仕上げや鏡面磨きに使用します。

研磨力はほとんどなく、光沢を出すことに特化したものと考えて良いでしょう。塗装面への負担は最小限ですが、傷の除去効果もほぼありません。傷がある場合は他の粒度のコンパウンドと併用する必要があります。

一般のバイクオーナーが日常的に使用することは必須ではありませんが、プロの磨きのような美しさを求める場合は役立ちます。

| 粒度 | 1μm以下 |

| 用途 | ・鏡面仕上げ・メッキパーツの仕上げ磨き |

| 特徴 | ・深い光沢が得られる |

| 使用箇所 | タンク / カウル/クリア樹脂パーツ / メッキパーツ |

| 注意点 | ・傷を消す効果はほとんどない |

目的・素材別バイク用コンパウンド徹底比較

実際に使用する際、用途やパーツの素材によってどのように使い分けるのか、具体的に見ていきましょう。

アルミが使用されているバイクのパーツには、以下のようなものがあります。

アルミは軽量で耐食性に優れているため、エンジンパーツや足回りなど、さまざまな部分に使用されています。

注意しておきたいのが、アルミパーツの多くは表面にアルマイト加工がされているということです。アルマイト加工とは、電気化学的な処理によって自然酸化被膜よりも強固なコーティングを施す処理を指します。

アルマイト層は塗料に比べて硬度が高く、やや粗目のコンパウンドも使用可能です。しかし、磨き過ぎると穴があいて腐食の原因になってしまいます。基本的には中細目からやや粗目程度のコンパウンドを使い、慎重に作業するのが良いでしょう。

90年代以前の旧車になると、アルマイト処理されていないパーツも見られます。この場合は、ポリッシャーを使ったバフがけなど、ある程度思い切った処理をしても問題ありません。見分け方としては、以下の方法があります。

基本的に、現行車種の外装アルミパーツはすべてアルマイト処理されていると考えて良いでしょう。

メッキ加工がされているパーツには、極細目のコンパウンドかメッキ専用のクリーナーを使用します。

一般的なメッキ加工は、下記の2層構造になっています。

外装パーツに使用されるクロムメッキは、厚みが0.5μm以下と極めて薄いため注意が必要です。せっかくのメッキに傷をつけてしまわないよう、粒子の粗いコンパウンドは避け、できればメッキパーツ専用のものを使用しましょう。

メッキパーツ用の製品には、傷がつきにくい微細な研磨粒子のほか、メッキ表面を保護する成分が含まれています。メッキの表面には微細な穴があるため、水やほこりが侵入しないようコーティングする必要があるのです。

メッキはバイクのフェンダーやミラー、ハンドルバー、マフラーなどに使用されていることがあるため、うっかり汎用品のコンパウンドを使用しないよう注意してください。特に、フロントフォークのインナーチューブのメッキを剥がしてしまうとオイル漏れにつながる可能性があります。

タンクや樹脂パーツの塗装面については、基本的にアルミパーツとあまり変わりません。

ただ、表面の強度がアルミより劣るため、よりデリケートに扱う必要があります。1段階粒度の細かいコンパウンドを使用し、慎重に作業するのが良いでしょう。

傷消しに中細目、艶出しに細目、仕上げに極細目と、段階的に粒度の異なるコンパウンドを使用するときれいに仕上がります。

また、樹脂パーツには、パッキンなどのゴム製パーツが隣接していることが多い点に注意が必要です。ゴムパーツにコンパウンドが付着すると変質してしまう可能性があるため、必要に応じてマスキングしましょう。樹脂の種類としてはABS樹脂、FRP、カーボンファイバー強化プラスチックなどがありますが、塗装面に対するコンパウンドの使い方に違いはありません。

バイク用コンパウンドの選び方について、目的や素材別に詳しく見ていきましょう。

| メーカー | 商品名 | 粒度 | 形状 | 容量 | 価格 | 特徴 | |

| 1 | ホルツ | ラビングコンパウンド(粗目) | 50μm | 不明 | 不明 | 不明 | 研磨性とツヤ出しのバランスが良い |

| 2 | ピカール | ラビングコンパウンド | 15μm | ペースト状 | 140g | 638円 | 塗装面のキズ取り、汚れ落とし |

| 3 | ピカール | ピカールネリ | 10μm | 半練り | 250g | 847円 | アルミナとシリカ混合 |

| 4 | ワコーズ | メタルコンパウンド | 不明(歯磨き粉程度) | 半練り | 120g | 1,650円 | 金属表面のサビやキズを磨き上げる |

| 5 | 3M | DC-1L(旧ダイナマイトカット) | 4μm | ||||

| 6 | Mothers | カリフォルニアゴールド メタルポリッシュ | 極微粒子 | クリーム状 | 355ml | 3,850円 | 幅広い金属に使用可能 |

| 7 | White Diamond | メタルポリッシュ | 超微粒子 | 液状 | 355ml | 2,750円 | クリーナー、ポリッシャー、プロテクターの3役 |

| 8 | Blue Magic | メタルポリッシュクリーム | 5μm | クリーム状 | 550g | 1,580-1,980円 | 金属の曇りや細かな傷を除去 |

| 9 | FLITZ | メタルポリッシュ | 超微粒子 | ペースト状 | 150g | 4,000円 | 6ヶ月間の保護コーティング効果 |

| 10 | ピカール | ピカール液 | 3μm | 液状 | 180g | 517円 | あらゆる金属の磨き作業に効果的 |

| 11 | ピカール | ピカールケアー | 3μm | クリーム状 | 150g | 638円 | チューブ入りで使いやすい |

| 12 | 3M | コンパウンド ハード・2-L 5973 | 2μm | ||||

| 13 | ホルツ | ラビングコンパウンド(細目) | 2μm | 不明 | 不明 | 不明 | 研磨性とツヤ出しのバランスが良い |

| 14 | NEVR-DULL | ネバダル メタルポリッシュ | 不明 | 含浸綿 | 142g | 2,000-2,500円 | 綿状の金属磨き |

| 15 | ホルツ | ラビングコンパウンド(極細目) | 1μm | 不明 | 不明 | 不明 | 研磨性とツヤ出しのバランスが良い |

| 16 | ピカール | エクストラメタルポリッシュ | 1μm | ||||

| 17 | 呉工業 | ルックス | 0.7μm | 液体 | 330ml | 不明 | 多目的な表面仕上げ剤 |

| 18 | ヤマハ | ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス | 高微粒子 | エアゾール | 500ml | 1,900円 | 洗浄と保護を同時に行う |

| 19 | シュアラスター | スピリットクリーナー | 0.2-0.5μm | 液体 | 300ml | 1,980円 | 水アカ除去と小キズ消しに効果的 |

| 20 | ホルツ | スーパーファイン・コンパウンド・超極細 | 0.2μm | 不明 | 不明 | 不明 | 鏡面仕上げ用 |

| 21 | コーケン | GLARE マイクロフィニッシュ コンパウンド | 超微粒子 | 液体 | 355ml | 9,900円 | 塗装面を削らずに艶と質感を出す |

| 22 | ナカライ | ミガキング | 超微粒子 | 液体 | 180ml | 2,780円 | クロムメッキ専用の磨き剤 |

| 23 | ホルツ | リキッドコンパウンド・ミニセット | 細目/極細/超極細 | 液体 | 25ml×3 | 1,320円 | 3段階の研磨剤セット |

| 24 | ソフト99 | 99工房 液体コンパウンド トライアルセット | 3/1/1以下 | 液体 | 25g×3 | 1,302円 | 3段階の研磨剤セット |

| 25 | ソフト99 | 99工房 コンパウンド トライアルセット | 細目10-15/中細3/極細1 | 液体 | 25g×3 | 1,302円 | 3段階の研磨剤セット |

| 26 | ウィルソン | ハンネリコンパウンド | 不明(3種類あり) | 半練り | 260g | 1,500-2,000円 | 傷の深さに応じて3種類から選択可能 |

| 27 | 榮技研 | 花咲かG タンククリーナー | 不明 | 液体 | 1L | 5,500円 | 錆除去と防錆の2つの機能を1本で実現 |

| 28 | タナックス | PITGEAR メッキ・ステンレス用サビ取り剤 | 不明 | 液体 | 300ml | 1,430円 | ステンレス・メッキ部品の白サビ除去に特化 |

| 29 | タナックス | PITGEAR アルミ用サビ取り剤 | 不明 | 液体 | 100ml | 1,100円 | アルミ製部品の白サビ除去に特化 |

| 30 | ナカライ | サビトリキング | 不明 | 液体 | 不明 | 不明 | クロムメッキのサビ取り剤 |

研磨力重視の粗目・中目コンパウンドは、深い傷や酷い曇りの除去に適しています。以下の4つの製品を紹介します。

ワコーズのメタルコンパウンドは、金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。

バイク乗りにとっては、定番中の定番と言って良いでしょう。

特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。

非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。

このコンパウンドは、バイクのマフラーやエンジンフィン、ブレーキ・クラッチレバーなどの金属部分の磨きに適しています。

ただし、研磨力が強いため、使用する際は注意が必要です。

初めて使用する場合は、目立たない箇所でテストしてから本格的な作業を始めることをおすすめします。

ピカールのラビングコンパウンドは、中目~中細目の研磨剤を含む強力なコンパウンドです。

塗装面の深い傷や酷い曇りの除去に効果的で、プロも愛用する製品です。

ペースト状なので垂直面にも塗布しやすく、作業性に優れています。

ただし、強力な研磨力を持つため、使用には注意が必要です。

過度に使用すると塗装を傷める可能性があるので、適量を守り、力加減に気をつけて使用しましょう。

ピカールネリは、金属表面の研磨に特化したコンパウンドです。

アルミ、ステンレス、真鍮など、さまざまな金属に使用できます。

ねり状なので、垂直面や曲面にも塗布しやすいのが特徴です。

金属の酸化皮膜や軽度の傷を効果的に除去し、光沢のある仕上がりを実現します。

ただし、塗装面には適していないので、使用する箇所に注意が必要です。

ホルツのラビングコンパウンド(粗目)は、強力な研磨力を持つコンパウンドです。

深い傷や酷い曇り、酸化した塗装面の修復に適しています。

液状タイプなので、広い面積を効率的に磨くことができます。

ただし、強い研磨力を持つため、使用には十分な注意が必要です。

必ず細目のコンパウンドで仕上げを行い、最後にワックスやコーティング剤で保護することをおすすめします。

中細目コンパウンドは、さまざまな用途に対応できる汎用性の高いタイプです。以下の製品をご紹介します。

Blue Magicメタルポリッシュクリームは、幅広い金属表面に使用できる万能タイプのコンパウンドです。

アルミ、クロム、ステンレスなど、さまざまな金属に対応しており、バイクのエンジンパーツやマフラーの磨きに適しています。

クリーム状なので塗りやすく、研磨力も程良いため、初心者でも扱いやすい製品です。

酸化や軽い傷を除去しながら、美しい光沢を生み出すことができます。

White Diamondメタルポリッシュは、高い研磨力と艶出し効果を兼ね備えたコンパウンドです。

特にクロムメッキやアルミ部品の磨きに優れた効果を発揮します。

独自の配合により、研磨と同時に保護膜を形成するため、長期間輝きを保つことができます。

プロのバイクショップでも愛用されている信頼性の高い製品です。

Mothersカリフォルニアゴールド メタルポリッシュは、アメリカで人気の高級コンパウンドです。

非常に細かい研磨剤を使用しているため、金属表面を傷つけることなく、美しい輝きを引き出すことができます。

特にクロムメッキやステンレス部品の磨きに適しており、バイクのミラーやハンドルバーなどの仕上げに最適です。

また、塗装面にも使用可能なため、タンクの艶出しにも活用できます。

3MDC-1Lは、プロ仕様の高性能コンパウンドです。

強力な研磨力を持ちながら、仕上がりも美しいため、深い傷や酸化の除去から仕上げまで幅広く対応できます。

特に塗装面の磨きに優れており、バイクのボディやタンクの補修に適しています。

ただし、使用には技術と経験が必要なため、初心者の方は慎重に扱う必要があります。

FLITZメタルポリッシュは、非研磨性の特殊コンパウンドです。

金属表面を傷つけることなく、酸化や汚れを除去し、美しい光沢を生み出します。

特にアルミやステンレス部品の磨きに適しており、エンジンカバーやホイールの仕上げに最適です。

また、耐久性に優れているため、磨いた後の輝きが長続きするのが特徴です。

ピカール液は、日本で長年愛用されている定番のコンパウンドです。

液状タイプなので、細かい部分や入り組んだ形状の部品にも使いやすいのが特徴です。

アルミ、真鍮、銅など、さまざまな金属に対応しており、バイクの細かいパーツの磨きに適しています。

研磨力は比較的マイルドなので、初心者でも安心して使用できます。

ピカールケアーは、ピカール液の進化版として開発された新しいタイプのコンパウンドです。

従来のピカール液よりも研磨力が強く、深い傷や酸化にも対応できます。

一方で、仕上がりの美しさも向上しており、1つの製品で荒磨きから仕上げまでこなすことができます。

特にクロムメッキやステンレス部品の磨きに適しており、バイクのマフラーやフォークの仕上げに最適です。

以上が中細目コンパウンドの代表的な製品です。用途や好みに合わせて選んでみてください。

極細目コンパウンドは、最終仕上げや艶出しに使用される製品です。以下の製品をご紹介します。

NEVR-DULLは、綿に含浸させた形状のユニークなメタルポリッシュです。

使い方が簡単で、綿を取り出して直接金属表面に擦り付けるだけで磨くことができます。

特にクロムメッキやステンレスの磨きに優れており、バイクのマフラーやホイールの仕上げに最適です。

研磨力は比較的マイルドなので、デリケートな表面にも安心して使用できます。

また、綿に含まれる特殊な成分が金属表面に保護膜を形成するため、磨いた後の輝きが長持ちするのが特徴です。

3Mのコンパウンド ハード・2-Lは、プロ仕様の高性能コンパウンドです。

強力な研磨力を持ちながら、仕上がりも美しいため、深い傷や酸化の除去から仕上げまで幅広く対応できます。

特に塗装面の磨きに優れており、バイクのボディやタンクの補修に適しています。

水性タイプなので、作業性が良く、環境にも優しい製品です。

ただし、使用には技術と経験が必要なため、初心者の方は慎重に扱う必要があります。

ホルツのラビングコンパウンド(細目)は、中程度の研磨力を持つコンパウンドです。

軽度の傷や曇りの除去、艶出しに適しています。

特に塗装面の磨きに優れており、バイクのボディやタンクの仕上げに最適です。

使いやすさと仕上がりのバランスが良く、初心者から上級者まで幅広く使用できる製品です。

また、シリコンフリーなので、塗装作業の前処理としても使用できます。

ホルツのラビングコンパウンド(極細目)は、最終仕上げ用の超微粒子コンパウンドです。

研磨力はほとんどなく、主に光沢を出すことに特化しています。

新車の仕上げや、コンクールに出品するバイクの磨き上げなどに使用されます。

塗装面に微細な傷をつけることなく、鏡面のような輝きを生み出すことができます。

プロのディテイラーも愛用する高品質な製品ですが、一般のバイクオーナーでも扱いやすいのが特徴です。

ピカールのエクストラメタルポリッシュは、高級車やバイクの最終仕上げに使用される超微粒子コンパウンドです。

研磨力は極めて弱いですが、驚異的な艶出し効果を持っています。

特にクロムメッキやアルミ部品の磨きに優れており、バイクのエンジンカバーやホイールの仕上げに最適です。

使用後は、金属表面に保護膜を形成するため、長期間輝きを保つことができます。

プロ仕様の製品ですが、使い方は比較的簡単なので、こだわりのバイクオーナーにもおすすめです。

呉工業のルックスは、多目的に使える万能タイプのコンパウンドです。

金属、プラスチック、塗装面など、さまざまな素材に使用できるのが特徴です。

研磨力は比較的マイルドで、軽度の傷や曇りの除去、艶出しに適しています。

バイクのさまざまなパーツに使用できるため、1本で全体的なメンテナンスが可能です。

また、撥水効果もあるため、磨いた後の保護効果も期待できます。

使いやすさと汎用性の高さから、初心者のバイクオーナーにも人気の製品です。

ヤマハのヤマルーブ スーパークリーナー&ワックスは、バイクメーカーヤマハ純正の製品です。

クリーナーとワックスの2つの機能を併せ持つ、オールインワンタイプのコンパウンドです。

軽度の汚れや曇りを落としながら、同時に艶出しと保護ができます。

特にヤマハ製のバイクに最適化されていますが、他メーカーのバイクにも使用可能です。

使い方が簡単で、定期的なメンテナンスに最適な製品です。

また、ヤマハ純正品なので、安心して使用できるのも大きな特徴です。

以上が仕上げ・艶出し用の極細目コンパウンドの代表的な製品です。用途や好みに合わせて選んでみてください。

一般的なコンパウンドのジャンルからはやや外れますが、サビ取りに特化した製品もご紹介しておきましょう。以下の4つの製品を取り上げます。

花咲かG タンククリーナーは、バイクのガソリンタンク内部のサビ取りに特化した製品です。

タンク内部の錆を化学的に分解し、燃料系統のトラブルを防ぎます。

使用方法は簡単で、タンク内に注入して振り洗いするだけです。

サビ取り後は防錆効果もあるため、長期間タンクを美しく保つことができます。

ただし、アルミ製のタンクには使用できないので注意が必要です。

PITGEAR メッキ・ステンレス用サビ取り剤は、クロームメッキやステンレス部品のサビ取りに適した製品です。

バイクのマフラーやハンドルなど、見た目が重要な部分のサビ取りに最適です。

酸性タイプの薬剤で、サビを化学的に分解します。

メッキ面を傷つけずにサビだけを除去できるのが特徴です。

使用後は中性洗剤で洗い流し、防錆剤を塗布することで長期的な保護が可能です。

PITGEAR アルミ用サビ取り剤は、アルミ部品専用のサビ取り剤です。

バイクのエンジンカバーやホイールなど、アルミ製パーツのサビ取りに最適です。

アルカリ性の薬剤で、アルミの酸化皮膜(白サビ)を効果的に除去します。

アルミ特有の質感を損なわずにサビを落とすことができます。

使用後は十分に水洗いし、防錆処理を行うことで再発を防ぐことができます。

サビトリキングは、多くの金属に使用できる万能タイプのサビ取り剤です。

鉄、ステンレス、真鍮、銅など、様々な金属のサビ取りに対応しています。

ジェル状なので垂直面にも塗布しやすく、作業性に優れています。

サビを化学的に分解するため、金属表面を傷つけにくいのが特徴です。

環境にやさしい中性タイプなので、安全に使用できます。

以上が代表的なサビ取り剤の紹介です。バイクのパーツや素材に合わせて適切な製品を選ぶことが重要です。

超極細コンパウンドは、最高級の仕上がりを求める方におすすめです。以下の4つの製品を紹介します。

シュアラスターのスピリットクリーナーは、超微粒子の研磨剤を使用した高級コンパウンドです。

研磨力はほとんどなく、主に光沢を出すことに特化しています。

新車の仕上げや、コンクールに出品するバイクの磨き上げなどに最適です。

塗装面に微細な傷をつけることなく、鏡面のような輝きを生み出すことができます。

また、シリコンフリーなので、塗装作業の前処理としても使用できます。

プロのディテイラーも愛用する高品質な製品ですが、一般のバイクオーナーでも扱いやすいのが特徴です。

ホルツのスーパーファイン・コンパウンド・超極細は、最終仕上げ用の超微粒子コンパウンドです。

研磨力は極めて弱く、主に光沢を出すことに特化しています。

特に塗装面の仕上げに優れており、バイクのボディやタンクの最終仕上げに最適です。

使用後は、塗装面に保護膜を形成するため、長期間輝きを保つことができます。

また、水性タイプなので作業性が良く、環境にも優しい製品です。

コーケンのGLARE マイクロフィニッシュ コンパウンドは、ナノテクノロジーを応用した最先端のコンパウンドです。

超微粒子の研磨剤と特殊な樹脂を配合することで、驚異的な艶出し効果を実現しています。

塗装面に微細な傷をつけることなく、深みのある光沢を生み出すことができます。

また、使用後は塗装面に強固な保護膜を形成するため、長期間輝きを保つことができます。

プロ仕様の製品ですが、使い方は比較的簡単なので、こだわりのバイクオーナーにもおすすめです。

ナカライのミガキングは、多目的に使える万能タイプのコンパウンドです。

金属、プラスチック、塗装面など、さまざまな素材に使用できるのが特徴です。

研磨力は比較的マイルドで、軽度の傷や曇りの除去、艶出しに適しています。

バイクのさまざまなパーツに使用できるため、1本で全体的なメンテナンスが可能です。

また、撥水効果もあるため、磨いた後の保護効果も期待できます。

使いやすさと汎用性の高さから、初心者のバイクオーナーにも人気の製品です。

初めてコンパウンドを使う方や、どの製品を選べばいいか迷っている方におすすめのセット商品を紹介します。以下の4つの製品を見ていきましょう。

ホルツのリキッドコンパウンド・ミニセットは、初心者向けの使いやすいセット商品です。

粗目、中目、細目の3種類のコンパウンドが含まれており、さまざまな状況に対応できます。

液体タイプなので、塗布しやすく、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

セット内容:

1. 粗目コンパウンド(深い傷や酷い曇りの除去用)

2. 中目コンパウンド(軽度の傷や曇りの除去用)

3. 細目コンパウンド(仕上げ用)

ソフト99の99工房 液体コンパウンド トライアルセットは、初心者でも扱いやすい液体タイプのコンパウンドセットです。

粗目、中目、細目の3種類のコンパウンドが含まれており、さまざまな状況に対応できます。

液体タイプなので、塗布しやすく、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

セット内容:

1. 粗目コンパウンド(深い傷や酷い曇りの除去用)

2. 中目コンパウンド(軽度の傷や曇りの除去用)

3. 細目コンパウンド(仕上げ用)

ソフト99の99工房 コンパウンド トライアルセットは、ペースト状のコンパウンドセットです。

粗目、中目、細目の3種類のコンパウンドが含まれており、さまざまな状況に対応できます。

ペースト状なので、垂直面にも塗布しやすく、作業性に優れています。

セット内容:

1. 粗目コンパウンド(深い傷や酷い曇りの除去用)

2. 中目コンパウンド(軽度の傷や曇りの除去用)

3. 細目コンパウンド(仕上げ用)

ウィルソンのハンネリコンパウンドは、1本で粗目から仕上げまでこなせる万能タイプのコンパウンドです。

研磨力と艶出し効果のバランスが良く、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

金属、プラスチック、塗装面など、さまざまな素材に使用できます。

1本で全体的なメンテナンスが可能なので、初心者の方におすすめです。

プロの磨きテクニックを身につけることで、バイクのメンテナンス効果を最大限に引き出すことができます。以下の手順ごとに詳しく見ていきましょう。

コンパウンドを使いこなせるかどうかは、準備段階が9割と言っても過言ではありません。作業前にするべきことについて確認していきましょう。

コンパウンド作業の前には、必ず丁寧な洗車を行いましょう。汚れや砂埃が残っていると、コンパウンド作業中に傷をつけてしまう可能性があります。

中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジやマイクロファイバークロスで丁寧に洗います。特に、コンパウンドを使用する箇所は入念に洗浄してください。

洗車後は、完全に乾かしてから作業を始めることが重要です。

コンパウンドが不要な部分に付着すると、思わぬトラブルの原因になります。マスキングテープを使用して、作業箇所以外をしっかりと保護しましょう。特に、ゴム部分やプラスチック部分は慎重にマスキングする必要があります。

マスキングテープは長時間貼ったままにすると、接着剤が残る可能性があります。作業直前に貼り、作業後はすぐに剥がすようにしてください。

ウエスの選び方は非常に重要です。初心者におすすめなのは、マイクロファイバー製のウエス。柔らかく毛羽立ちが少ないため、余計な傷をつける心配がありません。吸水性が高く、コンパウンドを均一に塗布しやすいこともメリット。しかしその反面、コンパウンド自体をウエスが吸収してしまうため、粘度の低いタイプとはあまり相性が良くありません。

吸水性によるデメリットを解消する手段として、食品用ラップを使用する方法もあります。ウエスとは真逆で一切コンパウンドを吸収しないため、効率的な研磨作業が可能です。アルミパーツの傷消しなど、比較的強い研磨力を要する場面で役に立つでしょう。

スポンジに関しては、PVAフォームのものが適しています。ウエスとの違いは、素材自体に厚みがあること。手でしっかりと保持できる上に柔軟性があり、バイクの曲面にもフィットしやすいため、人によってはウエスよりも使いやすく感じるでしょう。ただし、使用前に十分に水で濡らし、柔らかくしてから使用することが大切です。

コンパウンドを効果的に使用するには、正しい使い方を知ることが重要です。

コンパウンドは、少量で十分な効果が得られます。目安は、使用する面積に対して500円玉の大きさ程度。必要に応じて少しずつ追加していくことで、ムダを防ぎ、最適な仕上がりを得ることができます。

多すぎると拭き取りが大変になり、逆効果の場合があるので注意しましょう。

コンパウンドは、直接塗布面に付けるのではなく、スポンジやクロスに取ってから塗布します。

縦・横の直線的な動きを組み合わせて、まんべんなく磨いていきます。小さな円を描くような動かし方は、ワックスがけの際などによく行われますが、コンパウンドの場合はおすすめしません。一度に広い範囲を研磨するのではなく、10~15cm四方程度の小さな範囲ずつ作業を進めるのがコツです。

磨いたあとは、必ずマイクロファイバー製のウエスでしっかりと拭き取りましょう。

いざコンパウンドをつけて磨こうとする際、どれくらい力を入れれば良いか迷うのではないでしょうか。

強く押しつけすぎると、塗装面を傷つけてしまう原因になります。逆に弱すぎると、十分な効果が得られず作業に時間がかかってしまいますよね。

基本的には、軽い力から始めて様子を見ながら、必要に応じて力を強くしてみるのが良いでしょう。具体的には、500g〜1kg程度の力です。わかりやすい目安でたとえるならば、500mlのペットボトルを手に乗せたときに感じる重みと同程度の力から始めます。カウル全体を作業する場合などは時間もかかるため、力みすぎて体力を消耗してしまわないことも大切です。

電動ポリッシャーを使用する場合は、機械の自重を利用し、余分な力を加えないようにしましょう。

バイクの各パーツには、それぞれに適したコンパウンドの使用方法があります。パーツごとに具体的な注意点を見ていきましょう。

タンクは、バイクの顔とも言える重要なパーツですが、乗っているうちに小傷がつくことは避けられません。

まずはきちんと洗車したあと、表面のクリア層があるかどうか確認しましょう。古いモデルのバイクは、最初からクリア層自体がない車種もあるため注意が必要です。目立たない場所を細かめのコンパウンドで少しこすってみて、ウエスに色がうつるようなら作業を見合わせたほうが良いかもしれません。

クリア層にとどまる程度の小傷であれば、コンパウンドでピカピカにできます。ステッカー部やタンクキャップ周りをしっかりとマスキングして、やや粗目のコンパウンドから始めます。大型バイクなどタンクの表面積が大きい場合は、電動ポリッシャーを使うのも良いでしょう。その場合は【ウールバフ→スポンジバフ】の順で使用します。くれぐれも一気に磨こうとせず、根気よく作業することが重要です。

カウルはタンクよりも素材が柔らかいため、より慎重な作業が必要です。コンパウンドを選ぶ際は、より細かい粒度のものを使用し、力加減にも十分注意を払いましょう。

作業前に洗車することはもちろんですが、作業中も砂や埃が付着しない環境で行うようにしてください。特にアンダーカウルは異物が付着しやすいため、注意が必要です。

まずはカウルの状態を確認し、深い傷や割れがないことを確認しましょう。深い傷がある場合はプロに依頼することをおすすめします。カウルは形状が複雑なため、エッジ部分や取り付け部分などはマスキングテープでしっかりと保護しましょう。

初めての方は、小さな範囲でテストしてから全体に施工することをおすすめします。慣れないうちは力加減が難しいため、練習を重ねて適切な圧力と動きを覚えていきましょう。

ホイールはしつこい汚れが多いことに注意が必要です。地面に最も近い上、高温の状態でブレーキダストなどの汚れや油分にさらされるため、焼き付いた汚れが落ちにくいのです。

汚れを落とす目的でコンパウンドを使用することも出来ますが、まずはホイール専用のクリーナーでなるべくきれいにしておきましょう。特に梨地加工がされているものは、凹凸に汚れが入り込んでしまうため厄介です。

アルミ製のホイールは基本通りに作業すれば問題ありません。旧車などのスポークホイールは作業が大変なため、サビや汚れがひどい場合はスチールウールなども併用すると良いでしょう。ただし、スポークはスチール地にクロムメッキのものが多いため、メッキに穴ができない程度に加減してください。

研磨後は、必ずホイール用のコーティング剤を使用しましょう。

マフラーは、素材に注意してください。

一般的なステンレスやスチール製なら、通常通りの作業で問題ありません。ステンレスマフラーの焼け取りをしたい場合は粗目のコンパウンドでも可能ですが、専用の焼け取り剤を使用したほうが効率的でしょう。

注意したいのは、カーボンとチタン。カーボン製のマフラーは、基本的にコンパウンドは使用しません。カーボン専用の光沢剤を使用してください。チタン製のマフラーは美しい焼色が特徴ですが、コンパウンドを使用すると焼色は落ちてしまいます。再度焼色をつけたい場合は、ショップで再焼入れをしてもらうしかありません。研磨作業自体はステンレスと同じように行うことが出来ます。ただし、チタンの場合は必ず作業後に脱脂することを忘れないようにしてください。脱脂しないまま始動すると、油分が熱で焼き付いて汚れになってしまいます。

慣れないうちは最初から目立つ部分で作業せず、エキゾーストパイプ下部などの目立たない箇所で試すと良いでしょう。

美しさを長持ちさせるためには、コンパウンド使用後の仕上げが欠かせません。

バイク用コーティングには、主に以下の種類があります。

バイクの使用頻度や予算に応じて、適切なコーティングを選びましょう。

コーティングは、以下の手順で作業を行います。

作業をする際は直射日光を避け、風通しの良い場所で行いましょう。

コーティングの効果を長持ちさせるために、適切なメンテナンスを行いましょう。

基本は定期的な洗車です。中性洗剤シャンプーを使用し、柔らかいスポンジで優しく洗いましょう。洗車後は速やかに水分を拭き取り、水垢の付着を防ぎます。

光沢がなくなってきたり、水はけが悪くなってきたらコーティング膜がなくなっているサインです。適切なタイミングで再コーティングを行い、美しさを保ちましょう。

バイク用コンパウンドについて、よくある疑問に答えていきます。

コンパウンドの不適切な使用は、塗装にダメージを与える可能性があります。

特に強い研磨力を持つコンパウンドを使用する場合や、過度な力をかけて磨く場合に注意が必要です。

塗装の状態や厚さによっては、クリアコートが薄くなったり、最悪の場合は塗装が剥がれる可能性もあります。

ただし、適切に使用すれば塗装が剥がれることはほとんどありません。

塗装へのダメージを防ぐため、以下の点に注意して使用しましょう。

ただし、下記のような場合は専門家に相談することをおすすめします。

DIYで行う場合は粒子の細かいコンパウンドから使用し、慎重に作業してください。

プロにバイク磨きを依頼する場合、以下のような費用が一般的です。

ただし、バイクのサイズや状態、作業内容によって大きく変わる可能性があります。

高級なコーティングを施す場合は、10万円を超えることもあります。

DIYでバイクを磨く場合の主な費用は以下のとおりです。

初期投資として5,000円〜20,000円程度が必要になりますが、繰り返し使用できるため長期的にはコスト削減になります。

コンパウンドの代用として、以下のような家庭用品が使えることがあります。

これらの代用品は、プロ用のコンパウンドほどの効果は期待できませんが、軽度の汚れや曇りの除去には役立つ場合があります。

自作コンパウンドの例として、以下のようなレシピがあります。

ただし、自作コンパウンドは研磨力のコントロールが難しいため、使用には十分な注意が必要です。

バイク磨きに最低限必要な道具は以下のとおりです。

より効率的で美しい仕上がりを求める場合は、以下の道具も検討すると良いでしょう。

※バイクの外装は凹凸や角張った部分が多いので電動ポリッシャーを使用する際は、平面のみ使用してください。

コンパウンド以外にも、バイクの傷を修復する方法はいくつかあります。

タッチアップペイントは、小さな傷や塗装の剥がれを修復するのに適しています。

使用方法は下記のとおりです。

タッチアップペイントは比較的安価で、自分で簡単に使用できます。ただし、色の完全な一致は難しいので、目立つ場所の大きな傷には向いていません。

スクラッチリペアペンは、浅い傷を埋めて目立たなくする製品です。

使用方法:

1. 傷の周りを清掃する

2. ペンの先端で傷に沿って塗る

3. 余分な液を拭き取り、乾燥させる

スクラッチリペアペンは使いやすく、小さな傷の修復に適しています。

ただし、深い傷には効果が限定的で、完全に傷を消すことはできません。

バイク用コンパウンドについて詳しく見てきました。最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。

ぜひコンパウンドを正しく使いこなして、愛車を美しく保ってみてください。

全国に60店舗以上ある2りんかんでは、ライダーの求める様々な商品をお取り扱いしております。

バイクが大好きなスタッフが、あなたにあった商品を提案させていただきます。

お近くの店舗はこちら:https://2rinkan.jp/shop/index_list.html